En parcourant l’Histoire du cinéma d’animation chinois, on croit lire un conte de fées : il était une fratrie, les frères Wan, et leurs passions respectives. L’un, Laiming, aimait le dessin ; le second, Guchan, adorait les découpages ; le troisième, Choachen, s’intéressait aux marionnettes. Soit les trois départements (dessin animé, découpages articulés, poupées animées) des Studios d’art de Shanghai.

Évidemment, l’histoire des studios est bien plus tortueuse. Résumons-la à deux âges d’or (1957-1965 et 1976-1989) que vient scinder la révolution culturelle, et à deux figures : les frères Wan, pionniers de l’animation chinoise (ils réalisent en autodidactes dès les années 20) ; et Te Wei, directeur du studio depuis ses balbutiements (1949).¹

La diversité des techniques qu’on y explorera (ces fameux trois départements) n’a cependant rien d’anecdotique. Car si ce cinéma méconnu a gagné le droit à une identité, s’il a pu prétendre être un modèle comparable aux grands cinémas animés (USA, Japon, Europe de l’est), c’est justement pour cette raison : son improbable variété de styles, inscrite dès les débuts dans l’ADN de sa production. Et ce volontairement.

Pour un art national

La multiplicité des formes aux Studios de Shanghai n’est pas un accident : c’est la conséquence d’une politique consciente.

Pour la comprendre, il faut remonter quelques années avant la création du studio, au premier long-métrage des frères Wan, La Princesse à l’éventail de fer (1941). Un film baigné d’influences américaines : conçu en réaction à Blanche-neige et les sept nains (dont il reste des traces, notamment les scènes en forêt), et très visiblement marqué par le cinéma de Fleisher. Pourtant, déjà tout dans ce projet (adaptation du grand roman de la Chine pré-moderne, costumes traditionnels) crie la volonté d’un cinéma national propre, ce que l’Histoire entérinera d’ailleurs immédiatement : sorti en salles au moment même où la concession étrangère de Shanghai est envahie par les japonais, le film est reçu par la population comme un symbole de lutte contre l’envahisseur. À cause de la fierté qu’il constitue en soi (c’est le premier long-métrage animé asiatique), mais aussi parce qu’on y croise des scènes équivoques où le héros prétendument plus faible, avec l’aide d’un peuple découvrant le pouvoir du collectif (foule marquante de silhouettes investissant les bois), viennent à bout d’un ennemi gigantesque. Le plus curieux reste que le film influença d’abord les japonais eux-mêmes, de la Marine Impériale sur place (qui déclencha à son tour la production de dessins animés propres à doper le patriotisme) jusqu’au père de l’animation nippone (Osamu Tezuka) : alors qu’il était encore au stade matriciel, bien loin de s’être forgé un style, le cinéma d’animation chinois se constituait déjà en modèle.

(La Princesse à l’éventail de fer, 1941)

Or, c’est justement du souci d’un modèle, de la nécessité d’un « style national », que découlent les particularités des futurs Studios de Shanghai. Les frères Wan, comme Te Wei après eux, craignaient que leur œuvre ne soit que l’ombre des géants étrangers. Et si l’animation russe resta longtemps une source d’inspiration consentie (notamment technique), le studio finit également par s’en détacher : l’expérience amère du festival de Venise 1955, où leur film (Pourquoi les corbeaux sont noirs) fut pris pour une œuvre soviétique par le jury qui l’avait récompensé, poussa Te Wei à considérer l’urgence de renouer avec les racines de l’art chinois.

Avec le recul, cette préoccupation peut surprendre, tant ce cinéma fut marqué par l’isolement. Peu de dessins animés entrent en Chine sous Mao, encore moins en sortent : les relations (influences, exportations) avec le cinéma occidental se limitent aux festivals. Le studio n’a de lien qu’avec le bloc soviétique (ce qui, sur le plan de l’animation, n’est certes par rien), et de rares échanges d’artistes ont lieu avec le Japon ; c’est à peu près tout. Cet autisme, qui condamne encore aujourd’hui ce cinéma à l’invisibilité historique, le mena à cultiver sa singularité en circuit fermé, se construisant sur plusieurs décennies dans des conditions absurdes (les mêmes effectifs que Disney mais aucun impératif commercial, ni délai imposé), sans subir la moindre hybridité.

(Le Général fanfaron, 1956)

Ce style national n’émergea pas de manière naturelle : inventer un dessin animé spécifiquement chinois fut un projet verbalisé et officialisé. Aujourd’hui, devant ce film-clé qu’est Le Général fanfaron (1956), on est pourtant d’abord frappé par sa parenté avec Disney : animation courbée et rebondie, couleurs franches et chaleur du technicolor, procédé classique à la ligne claire, récit linéaire et scénarisé… Mais ce film est aussi un cheval de Troie, et en cela une date : sous le trait familier, Te Wei travaille activement à importer l’opéra de Pékin. On en retrouve visiblement la marque dans les maquillages, les costumes, la musique, mais aussi à des niveaux plus profonds comme la nature des gestes, la façon de se mouvoir ou d’exprimer ses sentiments. La façon de bruiter l’action d’une musique percussive, à l’image exacte du modèle théâtral chinois, deviendra même une constante des futurs longs-métrages dans la mise en scène des combats.

Dès lors, le studio va s’imprégner de culture nationale jusqu’à la nausée. Les scénarios vont presque tous adapter le patrimoine local : livres ancestraux, BD contemporaines, légendes, fables, proverbes, même des pensées de Confucius. Le style, polymorphe, explorera quant à lui les moindres recoins de l’Histoire de l’art chinois, jusqu’à se faire explicitement référentiel (Le Cerf aux neufs couleurs s’ouvre sur les fresques filmées d’un temple bouddhiste ; le scénario d’Un brocart Zhuang tourne tout entier autour de l’œuvre tissée). Dans la mêlée, les arts populaires de la rue (les décorations domestiques en papiers pliés ou découpés, les jouets de bois, les théâtres d’ombres…) côtoient les arts traditionnels les plus nobles (calligraphie, peinture à l’encre).

associer aux nuances de couleur, de profondeur, et de lumière (Attendons demain, 1962).

C’est assurément l’antidote qui empêchera l’héritage de se crisper en révérence : le brassage d’époques, de culture haute et basse, d’art sérieux et bouffon, fait du cinéma animé chinois un laboratoire vivant. Mais là réside aussi son ambigüité. « Studios d’art » (měishù : « beaux-arts ») n’est pas un nom innocent : les membres du studio sont d’abord considérés comme des artistes plastiques (Te Wei, à l’origine, est par exemple caricaturiste). Et si certains réalisateurs sont attachés à une technique, les films entreprennent souvent d’adapter le style d’un peintre en particulier – cela concerne quelques légendes nationales, mais aussi des artistes bien vivants, venus collaborer pour l’occasion. La mission officielle confiée aux studios par le régime est d’éduquer la sensibilité esthétique des jeunes enfants : il est, en d’autres termes, dans son principe même de fonctionner comme un passeur d’arts.

Se pose alors une question : ces films, dans leur urgence à être chinois des pieds à la tête, ne sont-ils que le contenant d’un art plastique qu’on y déchaîne ? Difficile, en effet, d’ignorer l’impression d’un studio abandonné aux animateurs et directeurs artistiques, barbotant sans contraintes dans les limites conciliantes d’un cinéma pour enfants. Et bien qu’admirés par les férus d’animation, ces films interrogent quant à leur capacité à être des objets de cinéma : c’est-à-dire des films organiques, où la forme narre, sans se contenter d’un rapport d’illustration à un propos déconnecté, d’emblée circonscrit par les textes qu’on adapte. Y-a-t-il un cinéaste dans l’usine à artistes ?

Unie, flottante et égarée

Comme le rappelle le sous-directeur du studio (Jin Xi), dans un article-bilan de 1959, l’obsession formelle n’est pas qu’une question d’héritage : « Les films d’animation possèdent de meilleures capacités créatrices que n’importe quel autre genre du cinéma ; et s’ils n’utilisent pas au maximum cette possibilité d’élaborer des images plus riches, plus parfaites que celles que l’on rencontre dans la vie, le public sera déçu ». Du reste il n’a pas tort : quand il s’en tient au simple emploi des techniques classiques, sans la plus-value d’un style ostentatoire, le studio n’est pas toujours convaincant. Son dessin animé traditionnel, notamment, a parfois du mal à égaler la stabilité des modèles américains : les traits humains peuvent être laids, peu suggestifs, et les expressions raides (c’est alors la science des atmosphères, unifiant l’hétérogénéité du détail, qui vient sauver la mise). Même les poupées, basiques et statiques, ne sont pas l’occasion d’animations virtuoses – le studio semble d’ailleurs l’avoir très vite assumé, exploitant le comique de personnages simplets aux trois expressions (Le Maître du Mont Lao, 1981), ou scrutant l’énigme de visages impassibles (l’amoureux souriant du Berger et la princesse, le San Mao de 1958 qui observe les adultes sans immédiatement leur répondre).

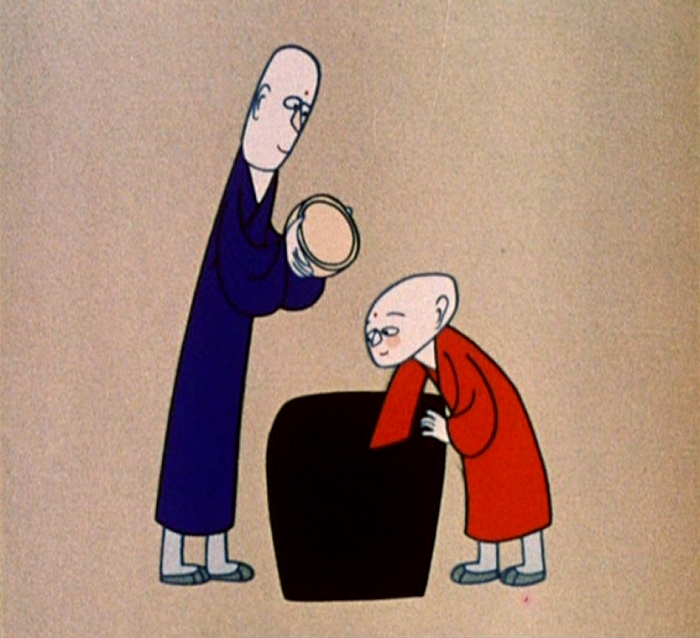

Le studio gagne ainsi à multiplier les styles, et les cas de films réellement déconnectés, où la plastique n’engage en rien la narration, ne sont malheureusement pas rares. Cette tendance s’accentue d’autant plus dans les années 80, lorsque les animateurs rescapés de la révolution culturelle compensent des années de frustration créatrice : la stylisation des films se fait alors plus féroce, prenant en otage les œuvres pour tous petits, au mieux pour en exacerber l’incongruité comique (L’Ecureuil coiffeur, Les Singes vont à la pêche, 1985), au pire pour faire décorum (Le Hérisson et la pastèque, 1979). Notons, cependant, que cela n’a rien de systématique : il arrive aussi, quand la mise en scène y prend part, que la caricature du trait se fasse énonciation en soi, c’est-à-dire l’expression d’une distance – bienveillance de la fable amusée (Les trois moines, 1980), froideur de la satire écœurée (Le Rat marie sa fille, 1983), invitation réelle à déplacer notre regard sur un plan allégorique.

(Les Trois moines, 1980)

De plus, aussi forcé soit-il, le maniérisme du studio se déploie toujours selon une cohérence, fût-elle inconsciente : à travers leurs recherches techniques, les cinéastes expriment aussi une part d’utopie intime. L’une des grandes inventions du studio fut par exemple le « lavis déchiré » : un moyen, pour les films peints, de dissimuler la frontière nette entre le personnage (animé image par image) et son environnement (le décor commun à l’intégralité du plan), le contour des animaux se perdant alors dans le flou d’un fouillis duveteux. Ce procédé est révélateur d’un fantasme fusionnel qui traversera l’animation chinoise : jusqu’au film le plus stylisé, le désir d’une unité du monde prévaut. Humains, animaux, plantes, nuages, victimes comme prédateurs, tous interconnectés par une texture commune, tous faits du même bois : on ne jouera jamais la figure contre son environnement.

Les films au lavis de Te Wei sont les premiers à exprimer clairement ce désir. La Flûte du bouvier (1965), son chef-d’œuvre, cultive cette voie sur un mode sensoriel, s’ouvrant de manière révélatrice : l’enfant sur le dos du buffle, collé à lui, s’enfonce dans des eaux si blanches qu’elles se confondent au ciel, faisant apparaître et disparaître du néant la gueule de l’animal, soulignant autant la sensation liquide que la fugace apparition de l’encre. Fondé dans ce film sur un goût des éléments, du toucher, des caresses, ce désir de fusion contaminera de nombreux court-métrages du studio, à commencer par leur son : la musique in jouée par les personnages et la musique off du film se croisent, débordent et se confondent, passant allègrement d’un régime à l’autre (Impression de montagne et d’eau, 1988, ne consistera plus qu’en cela). Plus encore, cette musique sera souvent le moyen des contacts privilégiés entre enfants et animaux (Le Berger et la princesse, Le Grelot du faon, Jiazi sauve les cerfs, Lan hua hua…), comme un lien secret de plus tenant le monde ensemble.

(La flûte du bouvier, 1963)

Ces parti-pris ne jouent pas seulement la fusion des éléments internes au film : ils brouillent aussi les pistes entre le film et son spectateur – entre la représentation (croire en ce monde qu’on nous raconte) et la création (nous rappeler l’encre, la forme, l’animation au travail). De fait, il n’est pas rare que l’animation chinoise résonne d’une discrète dimension méta, d’autant plus précieuse qu’elle n’est pas clairement désignée. Dans le premier lavis de Te Wei, Les têtards à la recherche de leur maman (1960), une série de points noirs interrogent chaque créature rencontrée, en croyant y reconnaître l’animal qu’ils deviendront plus tard : forme abstraite, potentielle, qui hésite sur ce qu’elle figurera une fois qu’on en aura étalé l’encre. Les Trois moines, quant à eux, se dessinent progressivement dans le vide, d’abord définis par une forme, le film révélant à la fois la personnalité du moine, et le travail graphique ayant permis de suggérer celle-ci. Dans un duel du Roi des singes (1964), c’est la démultiplication magique du corps en étapes qui donne soudain à voir le travail de l’animateur menant son personnage au combat. Et ainsi de suite…

Ces glissements, plus ou moins conscients, n’extirpent pas le spectateur du film : ils achèvent au contraire la fusion des mondes. Prenons Les singes qui veulent attraper la lune, un sublime court de 1981 : adapté d’un précepte confucéen (« toute apparence est fausse »), le film montre des singes émerveillés à l’idée de toucher la lune, qu’ils croient atteignable parce qu’ils la voient au-dessus d’eux dans les arbres, fruit comme un autre. Mais lorsque l’un d’eux tente d’attraper l’astre, il court après une chimère qui ne floue que le spectateur : si l’animal semble à deux doigts de la lune, c’est simplement parce que nous le voyons d’une manière (de profil) qui maintient l’illusion pour nous, et pour nous seuls – de son point de vue, il n’y a rien à attraper, même avec toute la naïveté du monde. L’illusion diégétique et cinématographique se confondent alors en un jeu de miroirs : l’émerveillement peut librement circuler entre les dimensions du film.

(Les Singes qui veulent attraper la lune, 1981)

Cette perméabilité généralisée n’est pas sans conséquences : un monde ainsi mêlé ne saurait soutenir trop fermement les circonvolutions d’un récit. Le public visé n’y est pas pour rien : jusqu’à nos dessins animés télévisuels les plus anonymes, les productions destinées à la petite enfance reposent moins souvent sur une dramaturgie que sur le spectacle des choses, un constat du monde, découverte des lieux, des couleurs, des sons et des textures. La voracité plastique des Studios de Shanghai, cette mission proclamée d’être un expérimentateur de styles et de techniques, conclue aux mêmes effets : une forme moins utilisée qu’observée, célébrée, existant aussi pour elle-même (jusqu’à faire de sa matérialisation l’enjeu et l’attraction de l’histoire, là encore non sans mise en abime : Le Pinceau magique, Le Maître du Mont Lao…).

De par cette dispersion des priorités, la narration des films se montrera volontiers ouverte, flottante, vite ennuyée des péripéties. Même la dramaturgie des longs-métrage, pourtant bien peu contraignante (continuelle réussite du héros, structure binaire d’allers-retours), ouvre la porte à d’autres expériences du récit. Au milieu du Roi des singes, œuvre emblématique des studios, le personnage complètement saoul, dérivant on ne sait trop comment d’un décor à l’autre, en vient soudain à se demander « mais comment suis-je arrivé dans ce palais ? » : et de nous rendre compte qu’on ne sait pas très bien comment nous sommes arrivés dans cette scène non plus. Difficile en effet de trouver des accroches dans ce film, moins soumis aux lois de la perspective qu’au climat des couleurs (baveuses et jamais fixées, toujours prêtes à sombrer dans l’obscurité, variant selon l’humeur), glissant le long d’une ligne musicale quasi-continuelle, sans chronologie très ferme, au rythme d’un héros qui s’étire, se courbe, vole et flotte s’il en a envie, se remet debout au milieu du ciel : film sans sol, personnage sans colonne vertébrale – dont le premier geste politique est de couper la corde des chevaux pour laisser danser leurs formes. Est-ce si surprenant que cette figure iconique de l’animation chinoise, sa mascotte presque, soit un agent du chaos ? Le singe, sans même le chercher, détruira progressivement l’équilibre des cieux (leurs règles, leur bienséance, leur hiérarchie, leurs édifices) : après son passage, l’ordre n’est plus.

et de Wan Laiming (Le Roi des singes, 1964).

Difficile ici de ne pas penser à Fleisher, et à son invention phare, la rotoscopie. Ce procédé (auquel on recourt souvent pour raisons budgétaires) consiste à filmer une personne réelle, puis à dessiner en décalquant ces images, plutôt que d’animer le personnage à partir de rien (ce qui reviendrait à inventer un mouvement pouvant “tricher”, caricaturer, structurer le geste). Il ressort souvent de cette technique, qui devrait être le comble du vérisme, une impression irréelle de sur-fluidité, de mouvement faux, continu et arythmique, dont Fleisher exploita l’étrangeté : dans son Betty Boop’s Snow White (1933), la danse rotoscopiée de Cab Calloway se transforme ainsi en longue coulée continue, le corps se transformant sans cesse, devenant double tube abstrait, mutant continuellement sa courbe. « Je n’aime pas ce qui est statique » confiait Wan Laiming, dans un entretien de 1986 : on sait l’importance que Fleisher eut sur les tous premiers films des frères Wan, et l’idée est moins d’y voir une influence à qui rendre tribut, qu’un symptôme de ce qui intéressait déjà l’animation chinoise : cette liberté du geste ouvert (décuplée par l’omniprésence de transformations, notamment animales), qui persiste au studio bien après que la rotoscopie y ait été délaissée.

L’animation n’est pas seule à garantir cette liberté narrative : la façon dont les premiers courts intégrèrent l’opéra de Pékin, et la danse de manière plus générale, influa également. Dans Le Général fanfaron, une danseuse vient donner représentation : le général comme le film s’arrêtent alors pour l’observer, et cette vision (déjà singulière en soi, c’est le seul passage rotoscopié du film) troue le récit d’un moment sans dramaturgie. Au-delà des situations de spectacle (les banquets du Prince Nezha ou du Maître du mont Lao), les passages où l’intrigue part en vacances arriveront toujours avec une facilité déconcertante. On pourrait citer Le Cerf aux neufs couleurs (1981), où l’animal sacré, ouvrant un paradis végétal à la faune locale, s’y prélasse immédiatement avec eux sur des chants, le film s’offrant une minute de formes en mouvement, sans la moindre tension symbolique. De même pour La Flûte du bouvier, Lan hua hua, ou bien d’autres courts dans lesquels la musique et l’observation de la nature délitent la trame scénaristique en stases contemplatives. La distance flottante au récit qu’entretient souvent l’hybridité du son (beaucoup de films muets, d’autres où une même voix se partage narration et dialogues) prépare un terrain tout adapté à ces sorties de route.

le cas extrême d’Impression de montagne et d’eau (1988).

Et il faut que cela reste un flirt. La beauté de ce cinéma tient au fait de sentir le récit fuir ; de voir soudain son chaos s’épandre, l’image se délivrer de son utilitarisme pour danser un moment, avant de revenir à la narration gonflée de l’expérience de son escapade. Impression de montagne et d’eau, aux dernières années du deuxième âge d’or, nous donne peut-être une idée de l’écueil qui attendait tôt ou tard le studio, si les années 90 ne l’avaient mis à terre. Le film est une splendeur, mais le décor, la forme héritée, y sont devenus un spectacle total et continuel, observé par des personnages passifs et transparents (calme acté du vieux sage, figé dans son imagerie). Plus de liberté qui percerait le cadre, car il n’y a plus de résistance : l’abstraction n’est plus un risque, ni un dialogue avec le réel, ni une échappatoire… La stase, enfin victorieuse, est devenue un programme.

Brutale éducation

À ce stade, on pourrait se demander comment des films aussi préoccupés de forme purent soutenir quelconque projet idéologique.

Il faut bien comprendre deux choses. La première, c’est que la mission pédagogique du cinéma d’animation chinois n’est pas une notion imposée : c’est l’utopie même de ses créateurs. Il suffit de parcourir les textes : quelque soit l’époque, quelque soit la personne qui écrit (les frères Wan, Te Wei, le sous-directeur Jin Xi…), les propos ne dissocient jamais l’exploration des arts chinois d’une dimension éducative. Dans un article vieux de 1936 (rédigé par les frères Wan pour le périodique du studio Mixing, où ils officiaient alors), les deux idées cohabitent déjà.

La seconde chose à retenir, c’est que cette histoire n’est pas un récit de résistance. Ce n’est pas la confrontation attendue entre des animateurs rêveurs, et une censure politique contraignant leur travail. L’animation chinoise naît dans les remous de la guerre sino-japonaise : le sentiment nationaliste est sa matrice. Dans La Princesse à l’éventail de fer (1941), réalisé en toute liberté pour un studio privé, une chanson (qu’on sera contraints de raccourcir ensuite) criait déjà : « Peuple lève-toi et combats jusqu’à la victoire ». Dans leurs pérégrinations de studio en studio à la fin des années 30, les frères Wan avaient d’ailleurs réalisé plusieurs films patriotiques (notamment à Wuhan). Quant à Te Wei, fervent communiste et membre du parti, il menait dès 1937 une brigade de caricaturistes, qui allait de ville en ville raviver le sentiment national – et c’est cela, sa dimension de dessinateur politique (il n’est alors pas du tout animateur), qui lui valut d’être choisi pour diriger le département animé des studios de Changchun en 1949 (mission qu’on lui assigna et pour laquelle, il l’avoue lui-même, il n’avait ni l’expérience ni le goût).

Les affres du Studio d’Art de Shanghai ne tiendront donc pas au fait qu’on hésiterait à y voir un bras armé de l’élan socialiste : cette mission est la sienne dès ses débuts. La production antérieure à sa création était déjà politique (anti-impérialiste, anti-japonaise), et le studio continuera à réaliser quelques films servant la doctrine du parti, aux côtés de sa production principale… Ce qui changera, ce qui modulera au gré des tempêtes du pouvoir, c’est plutôt l’idée que cette éducation esthétique du jeune public, cette mise en valeur du patrimoine chinois, puisse constituer un projet communiste en soi. Et c’est pour cela que le studio chutera lors de la révolution culturelle, après de nombreux aléas (réticences du pouvoir en 1958, retour en grâce en 1961) : si l’artiste devient un intellectuel bourgeois, c’est le principe même du studio (son projet d’art national) qui s’en trouve invalidé.

Que change concrètement, pour les films, la révolution culturelle ? Le simple fait qu’ils existent, déjà : la production s’arrête totalement entre 1966 et 1971, comme pour n’importe quel film en prise de vue réelles. Les rares courts-métrages d’animation conçus ensuite, jusqu’en à 1976 (mort de Mao et chute de la Bande des Quatre), sont de plats produits de propagande. Le plus proche que nous ayons pu voir de cette période est Le Journal de Xiao Lin (Hu Jinqing, 1965, juste avant le couperet), petite leçon de morale aussi guillerette qu’attérante. C’est cependant moins vrai pour d’autres films croisés aux bordures de la période, comme Le Coq chante à minuit (You Lei, 1965 : seuls deux films “anciens” seront autorisés de diffusion lors de la révolution culturelle, et ceci est l’un d’eux). Une part de franche propagande y subsiste, mais se trouve circonscrite à l’introduction, qui contextualise l’horrible époque qu’on va mettre en scène : voici le monde d’avant, voilà ce dont le communisme nous a sauvé. Or passé ce préambule, la nature du film ne diffère que modérément de la production habituelle des studios, sinon par sa médiocrité.

les aventures palpitantes du Journal de Xiao Lin (1965).

C’est là un constat surprenant : le communisme n’est pas si prégnant que cela, dans les grands projets du studio. Ou du moins reste-t-il à l’état d’idéal (Spectacle sur le lac, 1964, où une individualiste apprend l’importance du groupe), et non de doctrine. Peut-être la production lambda (les dessins animés, constituant une large partie des sorties) s’en faisait-elle davantage écho ? Les films emblématiques se replient en tout cas plus volontiers sur une imagerie de princes et de pauvres (Le Berger et la princesse, 1960), dans un cadre mieux digeste de Chine ancienne ou mythologique : un être capable de magie va alors protéger le peuple, en riant du pouvoir (Le Pinceau magique, 1955 ; Le Roi des Singes, 1964). Ces films attaquent d’ailleurs plutôt l’avidité de la noblesse, quelle qu’elle soit (voir le cas du Cerf aux neufs couleurs, où c’est l’humanité toute entière qui endosse ce mauvais rôle), plus qu’ils ne la remettent en question par un soulèvement populaire : même à la fin du Coq chante à minuit, ce film autorisé par le régime, rien n’a changé dans la répartition sociale !

Observer ces œuvres sous l’angle politique, c’est aussi se poser la question de la Chine contemporaine, grande absente des films que nous avons pu voir. On pourrait y lire une simple conséquence du matériau adapté : l’animation, considérée assez à part du cinéma pour échapper aux impératifs du réalisme socialiste, put explorer un champ littéraire d’une diversité inédite, l’amenant souvent des siècles en arrière. Mais il est faux de penser que la représentation du pays ne travaille pas le studio, comme en témoigne la mise en valeur régulière des ethnies, régions ou traditions composant la nation (notons qu’en se focalisant sur leurs arts, on ne dépassera jamais le stade d’une imagerie de surface, dont on peut gager qu’elle arrangeait bien le pouvoir : l’année où Un Brocart Zhuang célèbre le Tibet, la révolte y est réprimée dans le sang). Pourquoi, alors, l’urbanité moderne se fait-elle si rare ?

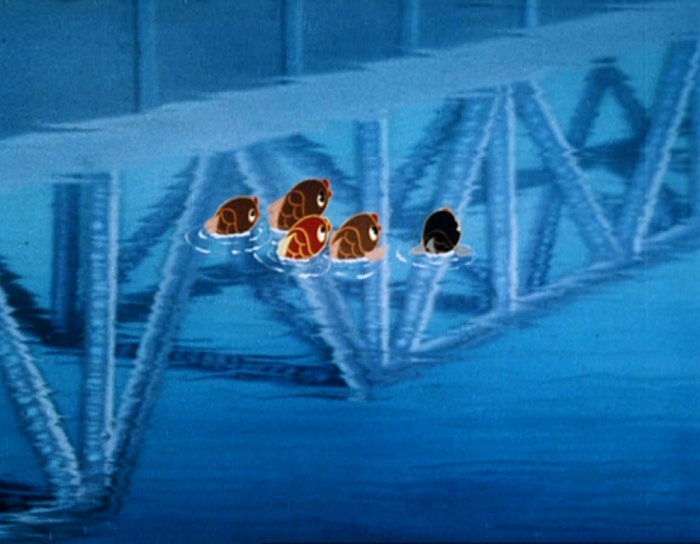

Parmi les films vus, le seul prenant réellement pied en ville est le premier San Mao (1958), qui adapte une BD populaire dont c’est l’incontournable principe (les aventures d’un orphelin des rues) ; dans le deuxième San Mao (1984), qui retrace la genèse du personnage, la ville sera redevenue ce territoire tout juste découvert, peu lisible, voire assez phobique. Même chose dans Les Petites carpes (1958), qui évoque pourtant la propagande typique des documentaires du bloc soviétique : nous voilà émerveillés par les constructions humaines (un barrage, un train, une ville qui brille dans la nuit), au point que les enfants poisson, ayant passé le barrage, décident gaiment de ne jamais retourner en arrière (abandonnant, détail parlant, leur grand-mère derrière eux). Mais bien que figurées et célébrées, les glorieuses constructions restent approchées dans l’ignorance et l’incompréhension, la curiosité, édifices aliens d’une espèce autre : la ville, semble-t-il, ne peut être filmée que “de loin”, du point de vue d’une ruralité peu dissociable du passé. Le fantasme d’isolement qui traverse l’animation chinoise, fuyant l’agitation et la société des hommes, cadre encore moins avec la gloire attendue d’un pays lancé vers la modernité… Au point qu’on se demande si l’exploration du patrimoine ne fut pas aussi pour les artistes un prétexte : arts et récits vécus comme un refuge, dans ce même repli du monde qui caractérise tant de leurs personnages. C’est une fuite illusoire : la réalité contemporaine trouva son chemin, et investit les films autrement, plus sournoisement.

Les longs-métrages du studio s’offrent évidemment tous crus à la lecture politique : dans Le Roi des singes, dont la première partie sort en 1961, le portrait d’un dieu protégeant une population d’enfants qu’il entraîne au combat, et ce à la barbe des puissants, laisse évidemment songeur. Quand le prince Nezha, dans le film éponyme (1979), se venge avec hargne de quatre dragons despotes et cruels ayant martyrisé la population, il n’est pas plus difficile de comprendre où la haine du personnage trouve sa source… Mais le mal, profond, dépasse ces froides allégories. La révolution culturelle fut terrible pour les animateurs : dispersion à travers le pays et séparation des familles, humiliations et travaux douloureux, interdiction de dessiner (même sur un coin de table, comme en témoigne Te Wei qui s’y essayait en cachette avec quelques gouttes de thé). Une fois le studio reconquis, la production reprend de plus belle, la créativité explose, les films resplendissent de couleurs ; mais les artistes ont rapporté dans leurs pinceaux un virus amer : la violence.

Certes, nous sommes alors dans les années 80 ², et le cinéma d’animation a élargi son public : Martin Rosen torture ses chiens en Angleterre, les séries nippones grouillent déjà de tirs et d’explosions… Mais la violence au cinéma est affaire de rapport, pas d’affichage : si elle a dans l’animation chinoise un tel impact, c’est parce qu’elle vient troubler l’harmonie inchangée de films pour bambins. Voir le jeune Nezha tout sourire, après avoir battu son dragon, en extraire le tendon pour danser avec tel un ruban, est quelque peu plus perturbant que les échanges armés des méchas japonais… Un certain sens de la cruauté va ainsi investir la production, se cristallisant en curieux leitmotivs, comme le suicide d’enfants : un garçon écrasé de culpabilité se jette dans le puits (Le Grillon, 1982), un autre s’offre aux flèches du chasseur pour faire diversion (Jiazi sauve les cerfs, 1985), Nezha s’égorge calmement pour sauver son père (Le Prince Nezha triomphe du dragon, 1979)… À l’image de la tâche de sang qui, dans Lan hua hua (1989), se répand sagement sur le vêtement d’un jeune homme immobile, les images traumatiques se baladent dans l’œuvre « comme si de rien n’était », sans que la narration n’acte pleinement de leur brutalité. Et ce jusqu’aux films pour tous petits : dans Petit renard (1984), le jeune animal invité dans la grotte du loup (qui veut en faire son allié) voit soudain son petit camarade lapin apparaître de sous un rocher, enchaîné, tentant de fuir le garde-manger avant qu’on ne l’y renferme précipitamment, comme un enfant échappé d’on ne sait quelle cave sordide.

Le statut flou des animaux n’est sans doute pas étranger à la facilité de ces glissements (animaux qui se feront d’ailleurs bien rares à la révolution culturelle, quand le cinéma refusera de souffrir la moindre ambigüité). Dans cette production peuplée de bestiaux, l’anthropomorphisme n’est pas affaire close : c’est un nuancier.

ne dispense pas d’être dévoré par petits bouts (L’Aigrette et l’huitre, 1983)

Si la torture longue et acharnée du Roi des singes est anodine, c’est parce que le personnage est un cartoon : dieu magique, insensible, étranger au monde animal malgré ses traits, il n’est qu’une idée. Il en va autrement de ces bêtes plus ou moins parlantes, victimes des chasseurs ou des carnivores, confrontées aux réalités de la prédation. Quand, dans Les Têtards à la recherche de leur maman (1960), les larves viennent gaiment demander de l’aide à une série d’animaux qui sont leurs prédateurs naturels, nageant innocemment autour de leur gueule, la distance ambigüe qu’on pose alors au réel (dialogues imaginés par la voix-off, lavis stylisé empêchant toute dédramatisation cartoon) ne peut éviter l’installation d’une tension, d’autant plus quand l’on montre certains de ces interlocuteurs se nourrir ou s’énerver. Les films muets d’Hu Jinquing, dont le naturalisme rend incertaine la limite entre l’animal figurant (mangeable, capturable) et l’animal personnage, vibreront du même malaise. Et c’est alors la question même de l’identification qui se pose, le sort ne profitant pas forcément à l’animal dont le film a fait son protagoniste (L’épouvantail, 1985, étant sur ce point un cas d’école).

Violence ou cruauté ont donc un impact sur la narration. Et notamment sur les résolutions : après la révolution culturelle, laisser l’ennemi aller à sa perte par sa propre faute (Le pinceau magique, 1955) ne suffit plus. Dans 800 coups de fouet (1980), un enfant parvient à faire condamner ceux qui l’ont oppressé de la punition corporelle qu’il subissait lui-même. Alors que le châtiment est en cours, l’enfant hurle aux bourreaux d’arrêter : se profile, semble-t-il, un pardon qui viendra proprement fermer le récit. Que nenni : l’enfant veut simplement s’en charger lui-même, et se remet à fouetter les suppliciés, dans une surenchère joyeuse et rythmée qui ferme le film en une danse grotesque. Une certaine hargne viendra ainsi s’acharner sur les ennemis, qu’elle soit le fait des personnages ou non : loup saignant des yeux puis empalé (Le Petit singe turbulent, 1982), patron joyeusement tabassé (Le Coq chante à minuit, 1964), sortilège infligeant aux mauvais personnages les blessures qu’ils ont assené à d’autres (Le Cerf d’eau, 1985)…

Ce retour de la terreur au bourreau, cette extériorisation, n’est cependant pas la norme, et les années 80 seront aussi marquées par une intériorisation des maux : il faut subir. Narrativement, cela se traduit par l’étrangeté de récits sans issue, quand bien même le ton est léger (L’Ecureuil coiffeur, qui ne trouve pas de solution à la colère de ses clients). Mais la légèreté est rare : impossible ainsi de fuir la menace d’exécution du Grillon qui, après que son héros ait miraculeusement pu satisfaire une commande impossible, lui soumet un nouvel ultimatum en guise d’épilogue. Le rat pauvre (La Rat marie sa fille, 1983) ayant un temps cru pouvoir contredire la fatalité sociale, conclue lui son aventure abandonné à un piège… Cette absence de résolution en vient à ne même plus faire sens, devenant une sorte de réflexe primaire : pour exemple le final du second San Mao (1984), film qui nous a montré le martyr d’un orphelin perdu, affamé et terrifié, cherchant l’affection en pleurs, frigorifié et jeté à l’eau, témoin du meurtre d’un vieil homme qui l’a protégé… Calvaire sordide qui trouve enfin résolution lorsque l’enfant se voit accueilli par une famille aisée, aimé et mis au chaud, bien au fond d’un lit : happy end. Mais voilà qu’à l’ultime image son sourire hésite, et que dans la pénombre de la chambre le visage se fait inexplicablement inquiet, puis apeuré, fermant le film sur cette diffuse angoisse : et si, malgré tout, tout cela finissait mal ?

À l’heure des comptes

Cela, en effet, finira mal. Quinze ans après avoir goûté aux joies de la révolution culturelle, c’est le capitalisme que les animateurs prennent de plein fouet. L’autarcie des studios, qui avait permis au cinéma d’animation chinois de façonner sa personnalité, paye avec l’ouverture des frontières l’addition salée de son isolement. La disparition au début des années 90 de l’ancien réseau de salles, qui assurait un lien fort à la population (courts animés projetés au début des séances, cinémas proche des lieux de travail), fit de la télévision le premier lieu de diffusion. Et il est alors dur de lutter contre la concurrence japonaise, depuis longtemps habituée à produire à bas coût (et engageant de plus, ces années-là, une violente politique de dumping en donnant gratuitement leurs séries aux chaînes). Aucun des animateurs n’avait appris à vendre (à promouvoir, à mettre en valeur) ce qu’ils produisaient : les technocrates reprirent en main le studio, qui perdit son identité en moins de temps qu’il ne faut pour l’écrire.

Le Maître du Mont Lao (1981) est le seul film de l’âge d’or, avec Nezha,

à être encore cité ; le reste concerne des séries télévisées.

Ce qu’on peut entrevoir de l’animation chinoise aujourd’hui, de l’anonymat des séries TV à la vulgarité de ses films 3D, est particulièrement repoussant ; quant à la mouvance récente de l’animation flash, qui a marqué le pays ces quinze dernières années, elle relève davantage du phénomène web que de cinéma à proprement parler… Marie-Claire Kuo-Quiquemelle avait joliment résumé la situation, lors de sa conférence au festival de La Rochelle : « ils ont perdu confiance en leur propre modèle ». La question reste de savoir quel est ce modèle, dont l’héritage se résume aux quelques sections animation des écoles d’art chinoises (et dont les élèves, tout diplômés, iront ensuite animer de la série lambda au kilomètre). La variété des styles et des techniques reste évidemment le trait d’identité le plus visible : bienheureux les arts plastiques. Et pour le reste ?

À faire les comptes de l’histoire du studio, il convient d’être juste, c’est-à-dire sévère : les œuvres mignonnes pullulent, les tours de force visuels aussi ; les grands films sont rares. Et il est ironique que la dimension programmatique d’un studio d’État, sous un régime totalitaire qui plus est, ait finalement moins relevé de l’idéologie que du cinéma lui-même. Aussi méritant soit-il, un projet explicite de retour aux arts nationaux relève moins de l’inspiration (inconsciente, perméable aux amours les moins avouables) que de la planification. Qu’on en préfère les beautés au trait industriel du dessin animé télévisuel est une évidence, mais ne saurait être la garantie de l’art.

De fait, l’identité profonde de l’animation chinoise tient peut-être moins à la profusion des formes, qu’à ses imprévisibles effets : glissements, instabilités narratives, rencontres entre images du passé et tensions informulées du présent, cohabitation du noble et du kitsch, humour troué d’inquiétude diffuse, pulsions imprévues de violence mal digérée, incapacité à définitivement poser ses pattes sur une forme (et par là même une expression) un tant soit peu définitive. Autant d’éléments qui torpillent l’espoir d’égaler la fermeté d’autres modèles internationaux (le symbolisme mélancolique des courts d’Europe de l’est, le geste minimal et saillant de l’animation japonaise, la perfection close du tout-animé américain) ; sous la fière vitrine d’une collection de styles et de techniques maîtrisées, c’est un continuel égarement. Qui empêche certes l’achèvement de films totalement convaincants, mais qui maintient aussi l’œil éveillé, alerte, conscient qu’aucune de ces œuvres n’est tout à fait jouée avant sa dernière image, et qu’on ne saurait en traverser le sentier en toute sécurité. Si le cinéma chinois a quelque chose de précieux à offrir à l’Histoire de l’animation, c’est d’abord cela.

Films vus

La plupart de ces films sont des courts-métrages ; ceux qui m’ont paru les meilleurs ont été mis en vert.

Le Pinceau magique • Jin Xi (1956)

Le Général fanfaron • Te wei (1956)

Le Jujubier de la vielle dame • Pu Jiaxiang (1958)

En traversant la montagne des singes • Wang Schuchen (1958)

Zhu Bajie mange la pastèque • Wan Guchan (1958)

San Mao à Shangai • Zhang Chaoqun (1958)

Les Petites carpes • Ye Wumen (1958)

Un brocart Zhuang • Qian Jiajun (1959)

Les Têtards à la recherche de leur maman • Te Wei (1960)

Le Berger et la princesse • Yue Lu (1960)

Attendons demain • Hu Xionghua (1962)

La Flûte du bouvier • Te Wei, Qian Jiajun (1963)

Spectacle sur le lac • Yu Zheguang (1964)

Le Coq chante à minuit • You Lei (1964)

Le Roi des singes • Wan Laiming (1961-1964) ⁴

Le Journal de Xiao Lin • Hu Jinqing (1965)

La Boutique des pandas • Shen Zhuwei, Zhou Kequin (1979)

Le Hérisson et la pastèque • Wang Borong, Qian Jiaxin (1979)

Le Prince Nezha triomphe du dragon • Wang Shuchen, Xu Jingda, Yan Dingxian (1979)

Les Trois moines • Ah da (1980)

800 coups de fouet • Ge Guiyun, Zhou Kequin (1980)

Le Cerf aux neufs couleurs • Qian Jiajun, Dai Tielang (1981)

Les Singes qui veulent attraper la lune • Zhou Keqin (1981) [extrait]

Le Maître du Mont Lao • Yu Zheguang (1981)

Le Petit singe turbulent • Hu Jinquing (1982)

Le Grelot du faon • Tang Cheng, Wu Quiang (1982)

Le Grillon • You Lei (1982)

L’Aigrette et l’huitre • Hu Jinquing (1983)

Le Rat marie sa fille • Wang Baorong (1983)

Petit renard • Ge Guiyun (1984)

San Mao le petit vagabond • Ah Da (1984)

Le Cerf d’eau • Zhou Keqin (1985)

L’Épouvantail • Hu Jinquing (1985)

L’Écureuil coiffeur • Pu Jiaxiang (1985)

Les Singes vont à la pêche • Shen Zhuwei (1985)

Jiazi sauve les cerfs • Lin Wenxaio (1985)

Impression de montagne et d’eau • Te Wei (1988)

La Mante religieuse • Hu Jinquing (1988)

Lan hua hua (Une nacelle de fleurs bleues) • Gen Li (1989)

Le Renard partage la galette • Jin Xuelin (1992)

Sources

Les données historiques de cet article sont issues de sources malheureusement trop rares pour qu’il soit toujours possible d’en recouper les informations. Citons principalement le livre écrit par Marie-Claire Quiquemelle pour les festival d’Annecy en 1985 (Les frères Wan et 60 ans de dessins animés chinois), ainsi que sa conférence donnée au festival de la Rochelle 2015, et le documentaire Rêves de singe qu’elle a co-réalisé avec Julien Gaurichon ; Chinese Animation : A History and Filmography de Rolf Giesen ; Art, Politics, and Commerce in Chinese Cinema de Ying Zhu et Stanley Rosen ; l’article Animation Films in China de Yongliang Xiao et Daniela Pillgrab ; Towarzysz Te Wei, d’Olga Bobrowska, que je remercie pour son temps et ses précisions ; ainsi que plusieurs pages internet, dont voici quelques liens : 1, 2, 3, 4, 5. Merci également à Alexia pour ses retours !

Notes

¹ Cette date (1949) renvoie à la première étape d’une création qui s’échelonne sur plusieurs années, et dont voici le détail. En 1946 est créé par les communistes à Changchun, en Mandchourie, les « Studios du Nord-est » : au milieu des films en prises de vue réelles, on y produit deux courts animés. Chen Bo’er, qui réalisa l’un d’eux, était aussi à la tête du studio, et décida en 1949 d’y créer un département spécialement dédié à l’animation, dont elle confia la direction à Te Wei : l’équipe compte alors 22 personnes. Dès 1950, on déménage cette équipe aux studios de Shangying, à Shanghai. Enfin, en 1957, les trois départements d’animation qui s’y étaient développés (dessins, découpages, poupées) deviennent un studio à part entière, indépendant de toute autre structure : c’est la naissance officielle des Studios d’arts de Shanghai (qui compte à présent 250 personnes). Les frères Wan, quant à eux, ne sont pas liés aux premières années de l’histoire du studio. Ils réalisent leur premier court seuls, puis passent de studio en studio au gré des évènements de la guerre (Commercial Press, Linhua, Mingxing, Compagnie unifiée de Chine, Xinhua). Quand il devient impossible de travailler en Chine, ils abandonnent un temps l’animation, avant d’essayer de reprendre leur travail à Hong-Kong (1946), où leur projet de long-métrage échoue après plusieurs mois de travail. En 1954, les Studios de Shanghai leur proposent de venir collaborer avec eux, ce qu’ils acceptent.

² Si la violence est plutôt rare dans le premier âge d’or du studio, il faut mentionner la crudité réelle de La Princesse à l’éventail de fer, qui tient autant au climat de guerre qu’aux influences de l’animation occidentale des années 30, formellement instable. Comme dans les courts de Disney antérieurs à Blanche-Neige, la transition entre le cartoon (sa violence, son exagération) et des formes plus réalistes crée quelques rencontres brutales, non sans échos lubriques. On pourra citer la bête sadiquement mise aux fers, ou encore cette scène malaisante où le héros rapetisse pour entrer dans le corps de la princesse, et la “torturer” de l’intérieur afin d’obtenir ce qu’il souhaite…

³ Bien que la plupart de ces films soient visibles sur youtube non traduits (il faut alors faire une recherche avec le titre en idéogrammes chinois, que vous pouvez retrouver ici ou ici), je vous déconseille fortement de les découvrir ainsi : leur beauté repose sur des jeux de matière, de textures, qui passent totalement à la trappe dans ces conditions (je vous déconseille, au passage, d’utiliser youtube pour découvrir quelque film que ce soit). En France, onze de ces films ont été édités en DVD par les Films du Paradoxe.

⁴ Attention aux différentes éditions : pour le 40è anniversaire du film, il n’a rien été trouvé de mieux que d’en ressortir une version pour projection 3D, dans un nouveau format, repeinte, recolorisée, et amputée de plusieurs scènes. Si vous recherchez la version originelle, vous la reconnaîtrez par son ratio : un cadre 1.37 (4/3), et non 16/9è. Des fans ont entrepris de restaurer la version originale à partir de diverses sources, et de mettre à disposition un DVD sous-titré en plusieurs langues, français compris : le projet est toujours en cours, vous pouvez en suivre la progression ici.

franchement, bravo!

C’est un texte qui devrait être publié dans une grande revue de cinéma, style Trafic.

Et ben ! Merci beaucoup, c’est très gentil !

Pour être honnête ce texte me fout un peu la flippe : impression qu’il est trop long et hardi pour ce sur quoi il repose (trop peu de films vus, pas assez de recherches historiques). Mais bon, si ça peut assez hérisser les spécialistes de ce ciné et les mener un jour à réagir ici…

c’est surtout intéressant car tu défriches un champ inconnu pour 99% des cinéphiles.

“Les spécialistes de ce ciné” en France doivent se compter sur les doigts d’une main.

Il ne semble pas y avoir grand monde en France, non, une fois mise de côté Marie-Claire Kuo-Quiquemelle – qui a presque “découvert” la chose, qui a travaillé à faire connaître les films chez nous (dans une approche historique / technique), et à les diffuser (j’ai été surpris du nombre de programmations en rétros de festivals ces dernières années – j’imagine que c’est idéal pour les créneaux séances enfant). J’ai aussi croisé la mention d’un mémoire sur la question, sans avoir pu le lire… Ce doit être tout.

Cela dit (et je soupçonne que tu partages ce sentiment au vu des films que tu chroniques sur ton blog), je trouve toujours ça plus simple et agréable d’explorer un terrain qui n’a été défriché par personne. C’est du boulot, certes, mais c’est mille fois moins pesant et stressant, il y a tout à inventer et le champ est libre. Ça a en tout cas un autre goût que d’arriver après deux semaines d’articles sur Audiard ou Weerasethakul, et de se motiver pour se dire qu’on a quelque chose de légitime à ajouter au bousin…

Je remplace “légitime” par “intéressant” et je suis complètement d’accord avec ta dernière phrase.

Après, dans mes visionnages, c’est avant tout le plaisir qui me guide.

Bonjour Monsieur,

Merci beaucoup pour ce bel article.

Pourriez-vous s’il-vous-plait me donner des pistes pour trouver à voir ces dessins animés? Je constate que seule une infime partie est commercialisée.

Merci de vos conseils.

Cordialement

Bonsoir !

Malheureusement, peu sont disponibles en France : un petit nombre d’entre eux a été édités par les films du Paradoxe, via trois DVD : celui-ci, celui-ci, et celui-ci (à noter qu’on peut les trouver dans certaines médiathèques, section enfant). Il me semble que c’est tout, mais il doit y avoir d’autres éditions à l’international.

Pour le reste, beaucoup sont disponibles sur youtube (on peut les retrouver via leur idéogrammes chinois, listés ici ou ici). Mais c’est vraiment dommage, car tout l’intérêt de ces films tient à leurs jeux de textures, et à leur direction artistique, qui se trouvent justement saccagées par la compression youtube…

Enfin, une autre solution peut être de guetter les festivals cinéma. Ceux-ci ont souvent une programmation enfant (entre autres parce que ça permet des subventions dédiées…), et le cinéma d’animation chinois est une thématique toute trouvée pour lier cinéphilie et jeune public. La Rochelle n’est pas le seul festival, il me semble, à avoir programmé ces films.

En espérant avoir pu vous aider !