Shû, un jeune adolescent adepte du kendô, aperçoit un soir une jeune fille perchée au sommet d’une cheminée d’usine désaffectée : intrigué, il y monte à son tour. C’est alors que d’étranges appareils se matérialisent autour d’eux, venus pour la récupérer : sans le vouloir, Shû se trouve embarqué avec elle dans un monde inconnu où la guerre fait rage.

Quelques spoilers.

Cette courte série télévisée (13 épisodes) est un évènement paradoxal dans l’Histoire de l’animation japonaise, au sens où elle est d’abord un compilateur de tous ses clichés : princesse à médaillon et SF mécanisée, souverain fou et arme-évoquant-la-bombe-atomique, jusqu’au désert avec coin de verdure préservé (on aura ici reconnu Nausicaä – et sans doute, à travers lui, bien d’autres films et mangas méconnus…). Plus globalement, c’est tout un mélange de personnage taiseux et d’explosions larmoyantes, de violence outrée et d’immobilités lyriques, qui semblent poser les balises d’une série sur rails.

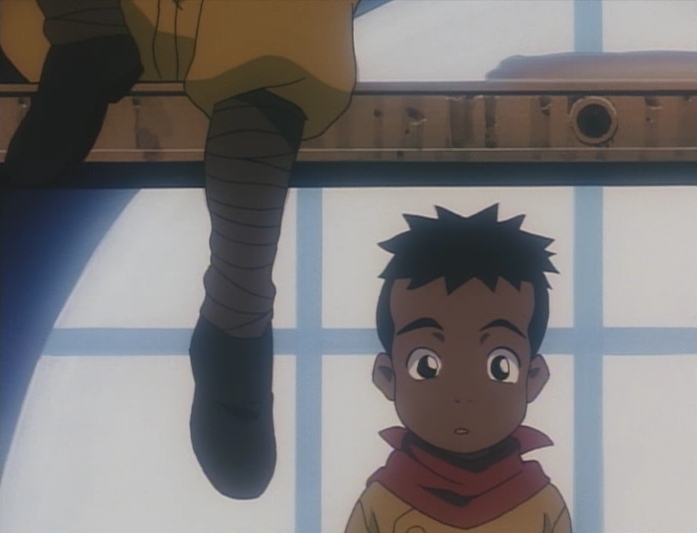

Or là est la particularité du projet : cette orgie de clichés n’y relève pas de l’académisme, mais d’une saturation. L’expression la plus lisible de ce jusqu’au-boutisme réside dans la violence, que l’animation japonaise à souvent aimé perpétrer sur l’innocence de personnages jeunes, mais qui prend ici des proportions hallucinées. L’enfant qui tient lieu de héros passera le plus clair des treize épisodes à être torturé : tabassé, ensanglanté, pendu dans le vide durant des heures, il parcourt un chemin doloriste qui, des viols répétés de son amie à son propre abandon dans une fosse à merde, semble récapituler tous les fantasmes noirs de l’érotique japonaise.

Cette violence a un goût singulier : si elle semble complaisante par le nombre et la fréquence, elle n’encourage en rien la jouissance du spectateur. L’habituel système sadisme/pitié des anime japonais, qui fut aussi celui des plus beaux mélodrames muets (s’émouvoir de la victime, pour donner de beaux habits au plaisir de la voir brutalisée) se trouve ici enrayé, comme cassé du dedans par la sécheresse du geste. La violence devient alors l’affaire de longues scènes à l’étrange insistance, qui font le vide autour d’une brutalité inlassablement répétée, donnée à voir dans toute sa pureté, et dont l’incongruité évoque la transe, la performance (on retiendra entre autres ce chemin de croix presque comique, dans l’épisode 11, du héros qui subit un festival de souffrances diverses pour retenir le geste suicidaire de son amie).

Shû, le personnage principal, est pourtant un corps peu réaliste : le premier épisode, où il joue l’équilibriste à vingt mètres du sol et s’exprime de manière outrée, en fait d’abord un personnage de cartoon. Mais ce faux corps crie, gonfle, et saigne sous les coups : la série se retrouve ainsi à évoluer sous le règne d’un burlesque hybride, naturaliste et froid, qui conserve du genre son rythme et l’absurdité des situations, mais pas forcément l’humour. Remonter une barrière métallique à laquelle pend l’adversaire, à la seule force de ses bras (épisode 2), prendra par exemple tout le temps et le poids que les règles de la physique imposent, dans un suspense à la lenteur aussi réaliste que grotesque1. Dans un autre épisode, le meurtre d’un intrus passera subitement d’un foutoir baroque (mains sur le cœur pour stopper les flots goulus de sang) à l’immobilisme complet d’un visage indigné. Tout ce qui flirte avec la violence prendra ce genre de formes absurdes, opposant sursauts et saillies à d’interminables suspensions, comme si le Money Shot japonais était entré en dégénérescence2.

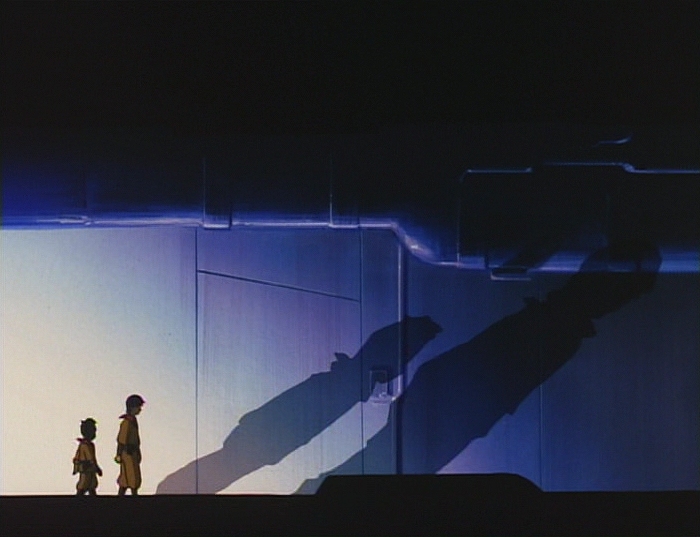

De manière générale, ce recul de la mise en scène (ses ruptures froides, son réalisme, son refus du second degré) pose un regard compliqué sur les clichés qu’elle manie, opérant sur eux un patient travail de sape. Cela consiste notamment à prendre ces poncifs au pied de la lettre : au jeunisme de l’animation japonaise (le souverain lui-même est infantile), la série répond par une armée uniquement composée d’enfants. Ceux-ci se retrouvent à errer dans les arcanes de cet univers brutal, comme paumés dans le déluge de violence de l’animation nationale, sans trop comprendre pourquoi ils doivent subir tout cela… De même, l’économie de figures animées à l’écran, qui fut le trait reconnaissable d’une industrie soucieuse de rentabilité, se traduit ici par un minimalisme terminal. Celui d’une manière sobre (dès la musique du générique, si anecdotique comparée au drame qu’elle semble parodique), mais aussi celui plus concret d’un monde déserté (et désertique, littéralement), où flotte un vaisseau solitaire aux couloirs terriblement vides : l’appel constant d’Abelia à renouveler les troupes de l’armée décimée, moteur récurrent du scénario, ressemble à s’y méprendre au mémo d’un chef-animateur.

Cette gestion des clichés n’épargne pas le héros lui-même. Pas de mobile précis, ni de psychologie : dans une scène charmante, alors qu’il a subi mille tortures et provoqué un chaos sans nom pour sauver la fille dont il ignore tout, celle-ci lui demande pourquoi il est venu. « Tu m’as appelé au secours, non ? », répond alors Shû tout en joie, référant à une réplique lâchée sept épisodes plus tôt… Ce petit passage comique résume à lui seul un personnage absolument rectiligne, énergie pure et sans cervelle, que ses camarades enjoignent en vain à être stratège, plutôt que de courir tout droit en agitant son bâton. C’est peine perdue : le tout premier plan de la série filmait déjà ce corps foncer en trombe, sans s’encombrer du moindre doute. À travers lui, c’est évidemment la figure du prince charmant qu’on interroge (ou plus exactement qu’on prend, encore une fois, au pied de la lettre) : le héros se présente comme une simple mécanique on/off, une « machine à sauver la princesse » qui attaque tout objet, personne ou vitre entravant sa noble mission – et qui se relève de ses évanouissements tel un aliéné sur ressort, hurlant le nom de sa promise sans autre forme de transition.

On pourrait croire que ces petits jeux condamnent la série à une posture méta : il n’en est rien. La bienveillance de Now and Then, sur ce point, est inestimable : si on « interroge » le prince charmant, c’est moins en tant que fait culturel (à déconstruire et à moquer), qu’en savourant au tout premier degré la folie douce de son comportement, que la série ne porte à ébullition que pour mieux y voir. Au milieu d’un récit dépressif, le « mystère Shû » traverse les événements comme une absurde traînée d’optimisme, qui semble déconnectée des événements et des contingences : un bug narratif, en somme, qui fait artificiellement avancer le récit à la seule force de son délire, dans un monde où ses injonctions à vivre, au-delà d’être inaudibles, apparaissent franchement indécentes (le dérangeant laïus anti-avortement). On peut alors résumer le scénario à une tentative répétée de briser cette énergie brute, d’en neutraliser la course et le discours, comme dans ce passage nocturne (épisode 9) où l’enfant au sol est méthodiquement roué de coups, avec haine et patience, jusqu’à ce qu’il arrête de proférer son pacifisme bêlant, et que son corps fou ne puisse plus ébaucher le moindre mouvement – laissé là, inerte, comme un cellulo oublié sur la table de travail.

Cette dialectique a beau être riche, la série échoue à lui trouver une issue : l’épisode final ne résout pas tant la confrontation qu’il siffle la fin du jeu, en faisant table rase des conditions du conflit (convoquant, là encore, des clichés déjà vus chez Miyazaki). L’épilogue, résumé à quelques plans, n’est finalement qu’un point d’interrogation muet, et le personnage, tel le spectateur, semble se demander quel sens il faut tirer de tout ce chaos. En refusant in extremis de se salir les mains (certains personnages arbitrairement sauvés, une pacification artificielle), le récit laisse cette orgie de violence à l’état d’impensé, absurdité certes longuement désignée par la mise en scène mais pas vraiment résolue, tel un work in progress légué à la suite de l’animation japonaise.

On peut s’en désoler, et regretter que la série n’ait su être radicale jusqu’au bout. Celle-ci est d’ailleurs loin d’être parfaite, accumulant les défauts et échecs : la figure du roi fou n’arrive pas à transcender les archétypes, les personnages secondaires sont trop souvent bêtes (Nabuca) ou inachevés (Sarah), et l’obstination des auteurs à questionner la guerre sur un plan moral (« enlever des enfants : bien ou mal ? ») amollit bien des passages… Qu’importe : il y a plus de cinéma et de mise en scène dans cet anime que dans la plupart des films célébrés en salle. Que cette série complexe parvienne de surcroît, malgré toutes les considérations théoriques qui la travaillent, à s’offrir au spectateur comme un récit plein et organique, sans que son recul n’empêche un instant l’immersion (sans devenir, en somme, l’un de ces « objets cinématographiques » dont la critique raffole), achève d’en faire un petit miracle.

L’Autre Monde en VF (également traduit Moi qui suis là maintenant),

Ima, soko ni iru boku en VO.

Notes

2 • Le Money Shot (tel qu’on l’entend en animation) est un principe de mise en scène venu des studios Toei (et plus particulièrement de Yasuo Ōtsuka), que nous connaissons tous par les séries japonaises de notre enfance. Cela consiste à n’animer en détail que certains plans bien choisis (ceux jugés les plus importants) au profit de tous les autres (qui ne sont alors parfois qu’un arrêt sur image, seulement ravivé d’un léger zoom, d’un fond coloré mouvant, ou d’un reflet lumineux palpitant dans l’œil du personnage). Le but était évidemment de faire des économies, mais le Money Shot obligea aussi, de force, à réfléchir le découpage et le rythme (« quels plans choisir ? »), plutôt que de déléguer la narration du récit à l’animation seule : on peut gager qu’il eut une influence profonde sur l’animation japonaise contemporaine, et sur la qualité de sa mise en scène.

Ton texte me ramène plus de dix ans en arrière et vraiment dans un “Autre monde”, pour reprendre le titre français! J’avais découvert cette mini-série après l’originale d'”Evangelion” (déjà plus ancien), et à peu près en même temps que “Berserk” je crois, qui s’attaquent aussi à des genres et représentations bien creusées dans l’anime et le manga, et à bien d’autre références cinématographique… On y trouve également, pour se rapprocher de ce que tu évoques ,un effet de saturation absurde (mais aussi mélancolique), un lyrisme par moment empêché et une difficulté à envisager la conclusion assez remarquable. Cela sied bien à certaines émotions de l’adolescence et de la post-adolescence finalement je trouve. Je dirais qu’il y a quand même (dans mon souvenir,…mon coffret me fait de l’œil sur ma bibli là) une sensation d’unité dans “Now and Then, Here and There” assez rare au final, plus chapitré et répétitif que feuilletonnesque: la série joue clairement d’une sorte de “sur place” maladif malgré son énième monde parallèle, même s’il est effectivement difficile de toujours saisir ce qui motive cette orientation, ce qui se cache derrière. Car il y a aussi de l’envoutement dans mon souvenir… La musique de Taku Iwasaki est superbe.

C’est justement grâce à toi (et Art et Castorp, dans la discussion “Patema”) que j’ai connu cette série ! D’ailleurs, à la réflexions, les considérations de l’article sur les rapports au reste de l’animation japonaise sont des supputations, car j’en ai vu presque aucune série (pas vu, notamment, les deux que tu cites). Je suis content en tout cas que tu parles de surplace pour celle-ci, ça rejoint complètement cette sensation de minimalisme ou de drame en chambre, de pourrissement de la situation (qui est peut-être aussi celui des codes vus et revus), face auquel le héros vivant, qui imagine un futur, dénote fortement.

Et tout à fait d’accord sur la mélancolie post-adolescente. C’est même quelque chose que je rapporterais plus généralement à la japanimation en général, qui a ce rapport très pur au lyrisme triste, à la gravité, mais aussi aux perspectives infinies de cet âge-là, que je ne retrouve dans presque aucune autre cinéma au monde.

La musique, je suis partagé. Il y a des choix que j’adore (la musique du générique début, tellement absurde, ou encore le thème héroïque qui parvient à ne pas être tout à fait ironique…), mais il y a aussi des automatismes vraiment pesants, comme le thème lyrique (celui-là : https://www.youtube.com/watch?v=e3vaGByEfBM&list=PLEa2MuwHe13i8L_lG_cyPFgrw2Pi77xjh&index=1) qui a cette mollesse typique des compositeurs d’OST japonais quand ils vont chercher les violons occidentaux… Pour le coup, ce sont des moments où je trouve que la série ne travaille aucun recul, ça rend certaines scènes (notamment celles de confrontation avec Sarah) assez plates.

Ah oui c’est vrai que ça avait été évoqué dans la discussion “Patema”… Pour la musique, mince, j’avais mis ce morceau en fond sonore pendant que j’écrivais mon commentaire justement!

Je te conseille quand même la série d’origine d’Evangelion, c’est un temps fort. Il y a eu une période où je regardais beaucoup de séries d’animation japonaises, c’est n’est plus du tout le cas maintenant, je ne sais même pas vers quoi me diriger d’ailleurs dans le paysage actuel…

J’irai voir avec plaisir, pour la simple raison qu’il reste me reste plus beaucoup de films animés japonais à découvrir… Ils sont pas si nombreux (ça me fait penser qu’il faut que j’aille voir celui dont tu fais la pub sur ton blog !).

Pour les séries actuelles, je connais rien malheureusement… Je n’ai que deux titres en tête, que je ne conseillerais pas vraiment bien qu’ils furent très plaisants à voir, que j’ai eu au boulot : “Seraph of the End” et “Arslan”. Ils m’avaient frappé parce que je les avais d’abord vérifiés sans sous-titres, et que je comprenais pourtant absolument tout ce qui se passait (les enjeux, les rebondissements, les ressentis de chacun – au point qu’en revoyant la série sous-titrée, je trouvais les dialogues en trop) : j’ai vraiment été frappé par ce savoir-faire narratif de la mise en scène, que j’avais un peu oublié – d’ailleurs après j’avais du vérifier un épisode de “Braquo” pris en cours de série, en français sous-titré français, et je ne comprenais rien à ce qu’il se passait, c’était un beau CQFD :-)

Bref, tout ça pour dire que ces deux séries sont agréables, mais n’ont rien de brillant : un savoir-faire uniquement lié à des automatismes, reposant sur des archétypes (de persos, de situations) utilisés tels quels, les réals sont interchangeables (par ailleurs, c’était deux adaptations très littérales, case par case, de mangas connus). Donc ça doit relever de la production commune, pas de bonnes adresses particulières.

Très bon souvenir de cet anime vu durant ma période orgiaque en anime japonais. Puis j’ai saturé grave. Pour Evangelion, curieux de voir si cela plairait encore. la série a engendré tellement de copies……. Je me souviens surtout de design des mecha

Dregryse ! Hello !

Et bien oui, c’est un peu pour ça que je n’insiste pas : j’ai bien conscience que tous ces anime et films, c’est aussi un cinéma à archétypes, et j’ai très peur d’être saturé à force, comme tu dis. Du coup je me les réserve comme de petits cadeaux égrenés d’une année à l’autre (surtout que les films, au final, il n’y en a pas tant que ça).

“Evangelion” j’essaierai du coup, même si le côté mécha est jamais ce qui m’a le plus attiré dans les DA japonais… Mais je doute d’être blasé par contre, j’ai encore vu trop peu de choses.