Parce que j’ai enfin réussi à catégoriser ces foutues notules, et que vu leur nombre ce mois-ci c’est pas un luxe…

La Proie

Robert Siodmak / 1948

Le gangster Martin Rome est arrêté par un ami d’enfance, le lieutenant Candella, qui l’accuse du meurtre d’une riche new-yorkaise… (Cry of the City en VO)

Légers spoilers. Je ne connais peut-être pas assez bien le film noir (sans parler de Siodmak), mais celui-ci m’a vraiment frappé par son désenchantement. Que ce soit la figure des grands truands, ou le romantisme de la vie nocturne : tout cela semble usé et fatigué, déjà tellement las, les personnages ont des courses poursuite de blessés d’hôpital – et quelques rares poussées expressionnistes achèvent d’enterrer ce monde dans le crépusculaire. Pourtant, tout dépité qu’il soit, le film n’est pas misanthrope : passé l’avocat véreux, personne ici n’est fondamentalement mauvais, et le réseau que le récit met en place (famille, petites amies du truand, policiers, prisonniers, infirmières…) compose une étonnante fourmilière de personnages posés sur un inhabituel pied d’égalité, celui de leur misère sociale – ce qui permet, par exemple, ces échanges complexes entre la mère du gangster et le lieutenant qui le poursuit. On peut déplorer la facilité un peu artificielle avec laquelle tous ces personnages effectuent leurs revirements moraux, pour satisfaire une bonne morale civique à laquelle plus personne, à l’écran, ne semble réellement croire (le pays demande en somme aux personnages épuisés de choisir entre une vie grise et laborieuse, ou une carrière de truand minable : dans un tel cadre, la loi ressemble à un attrape-couillon, et a bien du mal à tenir du bel idéal). Mais pour le reste, c’est un excellent film.

Un cœur en hiver

Claude Sautet / 1992

Maxime dirige sa lutherie avec son ami de toujours, Stéphane, un maître artisan assez solitaire. Un jour, Maxime se met en couple avec Camille, une jeune violoniste…

Légers spoilers. Au soir de sa vie, Sautet semble avoir atteint une maturité de cinéma extraordinaire. Sa peinture de la bourgeoisie notamment est inestimable, en ce qu’elle ne tient ni de la déconstruction du milieu (la bourgeoisie comme sujet), ni d’une évidence (un milieu dont la caméra n’aurait pas conscience). Il en découle un drame feutré, fait d’échanges désenchantés car trop lucides, de personnages malheureux mais intelligents, dans une dignité fière refusant tout psychodrame… Auteuil compose ici un beau monstre, intègre en ce qu’il refuse le jeu de séduction social, touchant dans son goût pour la solitude et le travail, tragique en ce qu’il se contente de ce mur qu’il a dressé face au monde. La beauté du film est surtout là, dans cette relative acceptation du personnage, dont la possible métamorphose (« va-t-on réussir à réchauffer ce cœur froid ? ») reste un enjeu presque secondaire, que jamais le film ne donne à désirer (comme un dénouement entendu, façon comédie romantique), ni même à analyser (dans un décorticage des rapports affectifs, façon Bergman) : la narration, jusqu’au bout, a des airs de statut quo, épousant d’abord l’état de Stéphane, se callant à son rythme, et nous donnant à vivre son étrange rapport de résistance au monde, quand bien même on en souligne les limites… Le film est minimal, d’une précision extrême (rien n’est gratuit ni laissé dans le vague, absolument tout est à sa place) ; et comme son héros, il est bien dans la pénombre.

Dunkerque

Christopher Nolan / 2017

Le récit de l’évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940. (Dunkirk en VO)

Légers spoilers. J’ai un rapport un peu compliqué à Christopher-froncement-de-sourcils-Nolan, dont la froideur chic, et les effets d’épate, m’ont souvent irrité : grandeur toc, films prétentieux. On arrive cependant à un point où je ne peux plus vraiment cracher sur la seule filmographie qui, dans le fatras hollywoodien actuel, a encore quelque ambition cinématographique… Il est donc temps d’apprendre à aimer ces tics, et voir ce qu’ils peuvent avoir de beau à offrir. Dunkerque explore justement de manière plus assumée ce que furent les manies parfois un peu vaines de Nolan. Son obsession pour le stérile, par exemple (immeubles en verre, personnages en costumes, planètes sans végétation…) dessine ici un décor presque abstrait, à la pureté exaltée (miroir d’eau de la Manche, ciels immenses, plages aussi vides et blanches que chez Dumont), terrain de jeu propice au face à face entre ces jeunes visages et la mort. Le surinvestissement de la musique de Zimmer, chargée dans Interstellar de nourrir artificiellement le film de gravitas et de majestueux, assume ici davantage son ascendant sur l’action : elle devient un véritable pouls, qui soudain s’affole, puis retombe, courant d’un bout à l’autre du film sans jamais s’arrêter… Dunkerque est un vrai beau concept de film, qui parvient parfaitement à chanter la beauté macabre de ce grand piège à rats. L’éclatement du récit néanmoins, inutilement complexe (les trois temporalités), finit par gâcher la tension du survival par sa façon de tourner sans cesse autour d’un moment aléatoirement élu, comme on s’acharnerait pour rien sur un point de couture. Et les relans patriotiques conventionnels du dernier quart d’heure, s’ils ont quelques sursauts d’inspiration (le beau double-plan final, notamment), réduisent tout de même le mystère du film à quelque chose de bien plat.

Dans un recoin de ce monde

Sunao Katabuchi / 2017

La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l’occasion de son mariage, pour vivre dans la famille de son mari à Kure, un port militaire… (Kono Sekai No Katasumi Ni en VO)

Quelques spoilers. Voici un film qui fait son lit dans ce naturalisme rural qui fit l’académisme du studio Ghibli, sur sa fin… Si Dans un recoin du monde ne remue pas fondamentalement son spectateur, il malmène ce modèle de manière curieuse. Déjà par un éclatement du récit en miettes, petites saynètes linéaires mais souvent déconnectées, qui ne semblent pas suivre une structure, ni viser à faire sens, mais simplement obéir au hasard – un peu comme si le récit était l’adaptation d’une biographie (ce qui n’est pas le cas), avec sa part d’aléatoire et de bifurcations… Seule l’attente du désastre nucléaire, auquel le calendrier régulièrement affiché nous prépare, tient lieu de colonne vertébrale. La deuxième chose qui éloigne le film des conventions, c’est son héroïne rêveuse : moins pour ce qu’on laisse entendre de son imagination créatrice (les références à la peinture restent un peu superficielles), que pour la façon dont ce personnage se perd et s’égare, agissant de manière illogique, changeant d’avis sur ses amours, se dispersant en apartés – et tout le film avec elle. Enfin, on admire la manière dont le film sait épouser le tempo des villageois, et non celui de la grande Histoire : c’est frappant pour la bombe atomique (dont les personnages mettent longtemps à comprendre la nature exacte), pour le regain paradoxal de joie juste après la défaite, ou encore pour cette façon dont la guerre se vit par l’usure des bombardements et la fierté militaire, et non dans sa dimension géopolitique ou nazie… Toutes ces choses cumulées font du film une objet singulier, et un drame étonnamment libre, à défaut d’être bouleversant.

120 battements par minute

Robin Campillo / 2017

Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l’indifférence générale.

Quelques spoilers. C’est, d’assez loin, l’aspect le plus enthousiasmant de 120 battements par minute : sa façon de regarder cette période non pas seulement comme une série de souvenirs, mais aussi comme un moment d’Histoire, déjà chargé de sens, capable de rentrer en dialogue avec notre présent. Cette hybridité est passionnante. La lutte d’Act-Up, dans ce film, est essentialisée à un point presque irréel : les personnages n’en sont plus, ce sont de purs êtres de maladie et de lutte. Le film gagne à creuser au maximum cette particularité, notamment par le suivi assez addictif des débats et des combats, filmés comme une pulsion de vie contrant l’odeur de mort (voit l’excellente scène de veillée funèbre, presque comique, qui vient ressusciter un film alors dépressif et dévitalisé). L’étrangeté du projet est de nous faire vivre ces évènements à la fois comme une véritable guerre civile, presque comme un film de résistance, et pourtant de ne nous montrer ces militants évoluer que dans le cercle ultra-fermé, presque autiste, de leur groupe de lutte (peut-être par manque de figurants, l’État et le peuple qu’on veut réveiller sont totalement absents : les manifestations ont l’air de se faire dans le vide, sans contrechamp, au point que le film en prend parfois des accents fantastiques). Pour le reste, Campillo est moins convaincant, notamment dans ses tentatives d’entrelacer baise et lutte, danse et nihilisme de la maladie, ou de mimer puis de moquer les élans de pathos, sans que jamais la mayonnaise ne prenne réellement – et que l’émotion tant promise, ni sa course contre la mort, ne soient au rendez-vous. Dans les moments intimes (et notamment dans la deuxième partie du film), la pureté formelle si particulière de Campillo ne parvient plus à compenser une mise en scène fade, trop souvent réduite à la captation du jeu d’acteur.

Mundane History

Anocha Suwichakornpong / 2009

Dans la grande maison bourgeoise thaïlandaise qu’il partage avec son père, Ake est rivé à son lit, paralysé par un accident. Un aide-infirmier, Pun, est engagé pour s’occuper de lui. (Jao Nok Krajok en VO)

On a beau faire tout son possible pour ne pas comparer ce film à ceux du seul autre thaïlandais qu’on connaît, il est bien difficile de voir autre chose, dans ce premier long-métrage, qu’un dérivé du cinéma de Weerasthakul. Dès les premières secondes, on retrouve tout pêle-mêle (la lumière vivante, le lit d’hôpital face à la nature, l’érotisme masculin diffus, le générique différé…), quoique sous une forme plus triviale et sans patience, moins habitée, qui abuse d’effets velléitaires (sound-design, allers-retours temporels gratuits), et qui force un peu trop les situations (les dialogues sont particulièrement mauvais). Néanmoins, passée cette inévitable comparaison, Mundane History se propose comme un bain de sensorialité pas désagréable – et dont la liberté, fut-elle sous influence, évite au récit de se recroqueviller dans le drame, préférant y opposer toute l’épaisseur sensible du monde alentours (aussi coquette soit-elle, la déconstruction temporelle permet au moins d’apprécier chaque scène de manière intuitive, en dehors de son sens littéral, ou de son contexte causal, que l’on n’apprend toujours qu’après-coup).

+ Un petit mot, en passant, sur deux courts-métrages d’Anocha Suwichakornpong, proposés sur le DVD du film : Lunch (2010) et Graceland (2006). Le premier, le plus raté, semble souligner et compiler tous les défauts du long : dispositifs précieux (le long repas pour rien), dialogues médiocres et situations appuyées, clichés pas vraiment évités… Le second film est plus curieux pour ses bifurcations inattendues et ses mystères non expliqués, il est aussi plus tendre. Dans les deux cas, malgré les défauts et grossièretés, il finit par émerger du film une ambiance assez appréciable, comme si le récit absorbait progressivement, par le biais des corps et des sens, et par la gestion très libre du temps (dilatation, ellipses), le mystère un peu fantastique, et érotique, de la nature alentours.

Prometheus • Covenant

Ridley Scott / 2012-2017

Dans Prometheus, une équipe d’explorateurs découvre un indice sur l’origine de l’humanité sur Terre. Dans Covenant, un vaisseau de colons humains atteint une planète inconnue, qui semble être un paradis intouché.

Légers spoilers. On n’attend absolument plus rien de Ridley Scott, ce cinéaste opérant à la chaîne (et qui, au fond, ne fut vraiment inspiré que sur son premier Alien). Mais ce duo de prequels, s’il ne brille pas par le souci de son exécution (scénaristique, notamment : personnages bêtes, incohérences, festival de « et si on se séparait ? »), vaut tout de même mieux que sa réputation catastrophique. Il est par exemple assez réjouissant de voir Prometheus répondre à la saga Alien non pas en radotant ses codes, mais en leur offrant un contrechamp. À l’absence de Dieu (« personne ne vous entend crier ») s’oppose un trope religieux ; au vaisseau austère, lourd, et quelque peu clinique, répond un univers multicolore, presque merveilleux (lumières de casques jaunes, balises rouges, projections bleues et blanches du vaisseau) ; à la perfection du monstre originel répond toute une lignée incomplète et polymorphe, comme en recherche (alien-mollusque, virus, parasite, placentaire, etc.)… Bref, du film d’horreur originel assez droit, uni de ton, se déploie un film fantastique, polyphonique – et malheureusement assez bordélique.

Covenant a moins de personnalité, mais aussi plus d’humilité : l’exploration un peu série B de la planète n’est pas sans charme ; les grandes visions baroques qui y répondent non plus. Et le premier monstre enfanté, traînée de violence chaotique (rapide, terrifiée, incontrôlable), permet une belle scène d’horreur phobique, celle de l’infirmerie, où se côtoient lâcheté, panique, et peur de la contamination… Tout le reste déçoit. Au final, le principal échec de ce duo de films reste sans doute son incapacité à préserver le mythe Alien : brûlant toutes ses cartouches, Ridley Scott explicite son univers, le dépouille de tout mystère. Le personnage de Fassbender donne certes un peu le change, mais son traitement lourdingue, façon « déclinaison des enjeux thématiques » (qu’est-ce que la création, vous avez trois heures), ne parvient pas à ramener de l’art dans tous ça.

Un beau soleil intérieur

Claire Denis / 2017

Isabelle, divorcée, un enfant, cherche l’amour.

Légers spoilers. Le nouveau film de Claire Denis semble tout entier modelé autour de ce que fut, ces dernières années, le jeu conventionnel de Juliette Binoche (c’est-à-dire son jeu automatique, non canalisé, déployé par défaut quand la direction d’acteurs manquait) : une sorte de n’importe quoi bipolaire, qui vire du rire aux larmes sans raison, qui change d’avis aléatoirement. Le film n’est que ça, et c’est évidemment son projet assumé (voir la fin, délicieuse). Mais cette idée d’un échec amoureux à répétition ne se déploie dans le film que dans des scènes raides et gênées, où suintent les intentions, sans la précision que demanderait le registre comique. La peinture du milieu bourgeois parisien en est un bon exemple – prenons la scène au restaurant, avec Podalydès : comment recevoir un personnage aussi artificiellement détestable (qui sortirait des trucs pareils sans être contredit par son interlocuteur dans la seconde ?) ; puis comment ensuite s’identifier à celui de Binoche, qu’on méprise dès la scène suivante pour se laisser influencer par de pareilles bêtises ? Tout est au diapason de ce passage : notre position de spectateur est inconfortable, tout le monde à l’écran irrite, et l’ensemble fatigue par ses atermoiements forcés (même s’il faut reconnaître que ce dilettantisme permet une narration assez libre, imprévisible). On retrouve finalement assez peu Claire Denis dans tout cela… Il faut dire que son cinéma est de ceux pour lesquels le passage au numérique relève de la catastrophe : il a emporté avec lui toute le doigté, toute la sensorialité de la cinéaste, et ce malgré les prodiges de la toujours excellente Agnès Godard.

Notules

Une tonne de films à rattraper de cet été, et pas que des mauvais ! Notamment pour les visions hors actualité, par lesquelles on débute…

• Le début d’Herbes flottantes (Yasujirō Ozu, 1959) fait très peur : la musique Tatiesque et son petite village pittoresque, les pitreries cocasses (c’est-à-dire absolument sinistres) des clowns de service, les petites prises de bec internes à la troupe… Tout cela sent l’enterrement de cinéaste en bonne et due forme – un grand réal devient sénile et nous chante la chanson rance du bon temps passé. Mais, un peu comme si on avait oublié d’éteindre la machine à nostalgie, il apparaît assez vite que le film va comme trop loin : il pourrit. Il macère à force de stationner dans la ville sans en repartir, il s’enfonce dans les regrets douloureux et les conflits larvés, dans l’insuccès et la dispersion de la troupe, dans les teints verdâtres de sa photographie… Il en résulte une beauté putride assez désespérée, le coup de grâce étant sans doute cet ambigu happy-end, en forme de résignation, qui refuse définitivement à ce monde l’espoir de renouveau.

• Assez arthritique à démarrer (semblant d’abord mollement décrire un bras de fer politique), Les Cents Cavaliers de Vittorio Cottafavi (1964) nous cueille de la manière la plus inattendue : par l’humour. Il est quasi-continuel dans la partie centrale, faisant constamment redescendre les grandes tirades et les postures fières de leur piédestal. La guerre à l’écran en devient une étrange partie de campagne, quelque part entre les quatre cent coups et la légende paillarde, où le rire vise moins à dédramatiser les combats (la mort est bien là, concrète) qu’à ramener les prétentions guerrières et viriles à la puérilité crétine d’un jeu d’enfant. Un beau film populaire, au final, qui souffre tout au plus de mollesse et d’un vernis de vulgarité, notamment via son couple principal, et les considérations un peu ronflantes de Cottafavi sur la masculinité…

• La principale étrangeté du Jour où la terre s’arrêta (Robert Wise, 1951) est sa façon de reprendre un grand nombre de traits à la série B (personnages et décors réduits à minima, invraisemblances…) avec des moyens et des manières de série A : les cadres sont diablement élégants, la musique d’Hermann et la lumière sont tout ce qu’il y a de plus raffiné, les effets sont sobres et mesurés. Pour le reste, malgré le potentiel ludique du pitch, pas grand chose à retenir de ce film christique sans goût. L’édification morale des hommes par des aliens pacifiques n’est pas chose nouvelle (on en retrouve jusque dans le muet danois) ; mais voir ici le nouveau venu faire l’élégie du flic et de l’obéissance, au nom des sages relations entre voisins, donnerait presque envie de relancer la guerre froide.

• L.A. Confidential (Curtis Hanson, 1997), de par sa perfection d’exécution, me fait bizarrement penser à un tout autre film : Les Patriotes, d’Éric Rochant. Les deux ont en commun cet achèvement impressionnant du scénario, ce soin minutieux du réalisme ou de la reconstitution, ce jeu d’acteur maîtrisé et ses répétitions qu’on devine nombreuses, l’impression palpable de réaliser un grand projet… Dans les deux cas, le résultat est irréprochable, honorable, mais comme trop sage, presque ankylosé par son surplus d’investissement et de préparation. On cherche en vain quelque chose qui dépasse et surprenne l’imagerie, une violence, une saillie, une étrangeté… À défaut, on retiendra du film d’Hanson d’avoir été un formidable vivier à acteurs : on retrouve là, dans une juvénilité assez touchante, certains grands noms des années à venir.

• Equus (Sidney Lumet, 1977) n’a rien de transcendant, mais c’est un véritable plaisir, comme pouvaient l’être, par exemple, certains téléfilms de la BBC des années 80 : bien écrit, bien joué, réalisé avec une splendide humilité… Beaucoup de choses viennent de la pièce, le texte comme le jeune acteur, et le film est d’abord à leur service : Lumet confirme qu’il est un réalisateur discret, et manie sans prétentions parasites un matériau plutôt lourd (toute le manichéisme de l’anti-psychiatrie des années 70 : entre normalité grise et folie totale, point d’alternative). La bonne idée du film est de ne pas jouer le scandale de son matériau quasi-zoophile (filmé somme toute avec pas mal de bienveillance), mais d’assez vite glisser vers les angoisses du docteur lui-même, et vers la question plus générale de ce que peut impliquer de « guérir » un original. Les artifices théâtraux nombreux, et un peu faciles (à commencer par le monologue face caméra), ne parviennent pas à gâcher la fête.

• En parlant de téléfilms BBC, en voici un vrai : Vanity Fair, version 1998 (Andrew Davies au scénario, Marc Munden à la réalisation). Pas grand chose à en dire, sinon que la solidité du produit BBC des années 80-90 est toujours aussi impressionnante : au-delà du savoir faire habile (adaptation, jeu des comédiens anglais, musique de Murray Gold…), c’est cette impression de bon artisan qui frappe, entre fermeté des choix et sobriété à toute épreuve. Une haute idée du téléfilm, face à laquelle les quelques aperçus des productions BBC récentes font pâle figure – productions dont la narration, et la forme coquette, évoquent désormais davantage le coulé anonyme des séries télévisées.

Finissons cette exploration du passé avec deux films précoces de réalisateurs ayant depuis fait leur chemin.

• Bonne surprise pour Ozon, avec Gouttes d’eau sur pierre brûlantes (2000), dont l’achèvement intrigue. Est-ce dû à la qualité du texte lui-même ? Ou simplement au fait qu’Ozon, adaptant une pièce qui n’est pas de lui et qu’il admire, n’a plus de problèmes d’égo, ni le goût de la provocation qui va avec ? Il reste que ce film est d’assez loin son plus convaincant et son plus mûr, assumant son origine théâtrale par une rigidité délicieuse, qui fait passer la pilule des idées les plus grossières. Le duo Gireaudau-Zidi, qui a ici toute la place pour s’épanouir, fonctionne à merveille, et Lapoirie fait un impeccable travail. L’ensemble peut certes paraître un peu vain : si les configurations sont brillantes, on ne sent pas les créateurs (celui qui écrit, comme celui qui filme) très émus ou remués par leur démonstration. Mais au fond, c’est déjà une impression qui traînait parfois autour du sur-productivisme de Fassbinder.

Mauvaise pioche par contre pour Nicolas Winding Refn, avec Bleeder (1999). L’ouverture donne le ton : d’abord une présentation crâneuse des personnages (travellings maniérés, noms à l’écran) ; puis un héros qui nous liste, durant cinq minutes, ses cinéastes de référence. Pas d’erreur, nous sommes donc bien devant un parfait spécimen de première œuvre tête à claque… La suite est au diapason : des personnages médiocres macèrent dans une série de situations inutilement embarrassantes, le tout tartiné au grand angle (ce formalisme du pauvre), jusqu’à ce que l’ensemble vomisse sa rancœur accumulée en un déchaînement de violence glauque. Passablement pénible.

Passons à l’actualité 2017, en commençant par les francophones…

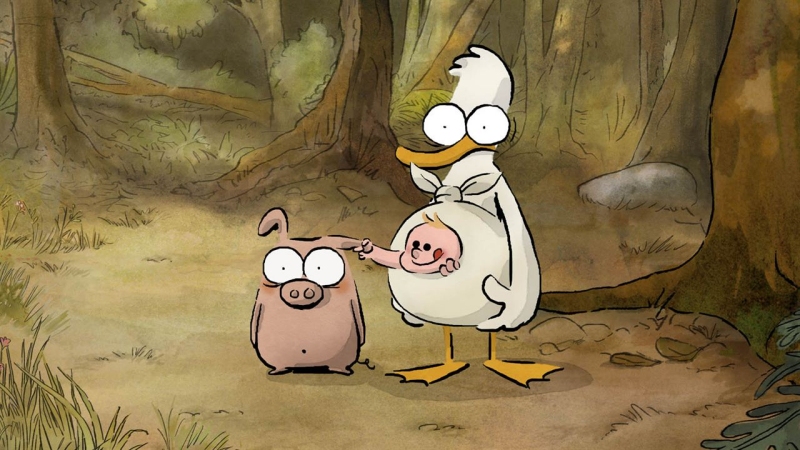

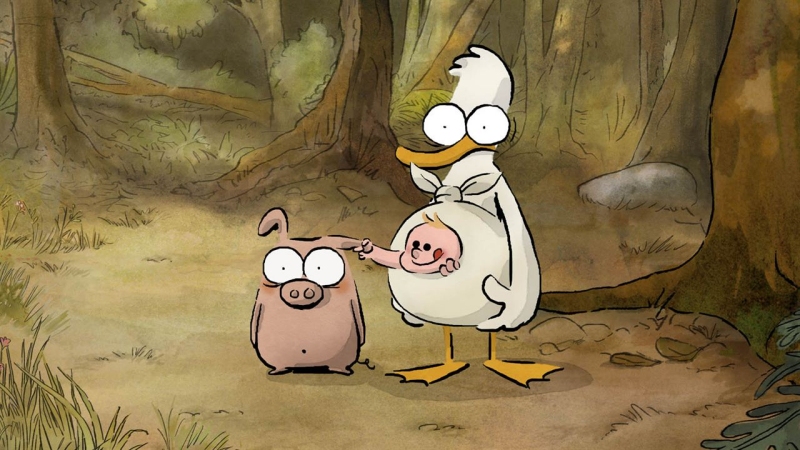

• Je n’avais pas vu Ernest et Célestine : j’avais un peu peur, pour être honnête, que la « tendresse » dont on félicitait le film ne soit qu’un synonyme de « poésie molle ». Mea Culpa, puisque Le Grand méchant renard de Benjamin Renner et Patrick Imbert (qui doit évidemment beaucoup à la BD du second) s’avère être un film authentiquement attachant. Si les situations, ou même les ressorts comiques n’ont rien de spécialement original, et que le troisième segment est moins inspiré, l’équilibre que parvient continuellement à tenir le film entre la chaleur touchante du groupe, la débilité terminale des personnages, et l’absurdité poétique des situations, en fait une franche réussite, qui parvient à convaincre tout en modestie. La forme du film-recueil s’offrant idéalement à d’autres épisodes, on attend la suite de pied ferme.

• Une vie violente nous plonge dans l’activisme corse des années 90. Le film de Thierry de Peretti manie un vérisme assez saisissant, tout en retenue (échanges dépassionnés, reconstitutions anti-spectaculaires, intelligence informée du milieu), auquel il oppose une certaine distance froide, faite de sobriété et d’ellipses, de peu d’empathie pour ses personnages – et aussi, avouons-le, d’un petit déficit côté mise en scène. Si l’ensemble parvient ainsi à trouver la juste distance face aux revendications indépendantistes (le parlé simple, clair, désamorce notamment toute fascination pour le milieu), il est difficile d’être touché par ce film poker-face qui a bien du mal, face à ces personnages antipathiques qui font une à une toutes les erreurs prévisibles, à nous inspirer pour eux autre chose qu’un léger mépris.

• Nothingwood (Sonia Kronlund) n’est pas un film évident. Il y a en effet quelque chose de potentiellement très désagréable dans ce documentaire dont le sujet implique à la fois un regard paternaliste (se féliciter que tout un pays s’extasie devant des films de merde), et un regard complaisant (envers un « héros » qui a tout du mégalomane narcissique). Ce qui sauve le film, c’est la présence à l’image et à la voix-off de la réalisatrice, qui endosse nos réticences et nos gênes, notre distance embarrassée, et qui nous permet d’admirer ce qu’il y a de beau malgré tout chez ce personnage (« en nous faisant faire du cinéma, il faisait en sorte qu’on ne pense pas à la guerre »), sans nous voir obligés de s’en sentir complices. Après, comme souvent, la critique s’est un peu touchée sur le génie documentaire du film, qui a surtout pour lui le mérite de son sujet.

• À voix haute (Stéphane De Freitas, Ladj Ly), qui suit la préparation d’un concours de rhétorique en Seine Saint-Denis, n’est évidemment pas avare en moments forts, tant il malaxe les zones les plus tendues de l’inconscient national (question des banlieues + importance de la parole : avec ça, on a à peu près couvert tout l’imaginaire français). D’où vient alors qu’on peine à y voir un documentaire, et que le film ait plutôt des airs de reportage de luxe (quand bien même il serait du genre à faire honneur au petit écran) ? Sans doute cela tient-il à cette façon dont tout semble ici converger vers un propos entendu, déjà joué avant la première image (« nos banlieues sont formidables ») : que ce soit vrai ou faux, représentatif ou pas, n’est pas tellement le problème. Ce qui manque ici, c’est un cinéaste qui viendrait scruter les paradoxes et les ambivalences de ce concours – bref, qui poserait un regard sur lui (plutôt que de se mettre à son service), sans peur de créer du dissensus et de l’ambigu.

• Avec Ce qui noue lie, Klapisch confirme une fois de plus son aisance pour le film de groupe (pour l’entrelacs de scènes et d’échanges, pour l’euphorie collective). Il confirme également ses faiblesses pour tout le reste… Les moments de rire, de complicité ou d’émotion apparaissent souvent forcés, un peu fabriqués, et le film ne se risque pas vraiment à être plus profond qu’un feel-good movie en forme de chronique, le jeu visuel des saisons en plus. L’ensemble, cependant, a un degré d’exigence minimum pour son spectateur, dont ferait bien de s’inspirer le cinéma populaire français.

• La Colle (Alexandre Castagnetti) est une tentative honnête et soignée de prendre la comédie au sérieux, via un pitch prometteur (Un jour sans fin meets Breakfast Club), et qui se cogne malheureusement un peu vite, comme beaucoup de tentatives de genre à la française, à son propre côté scolaire : personnages tous droit sortis d’une note d’intention, humour qui ne se laisse jamais aller à quelque folie, maigre exploitation du concept…

• Nos patriotes (Gabriel Le Bomin), qui retrace l’histoire d’un leader noir de la résistance française, se réduit grosso-modo à son sujet insolite, dans une entreprise attendue de devoir de mémoire, avec option « les français ont aussi été résistants ». L’ensemble est quasi-téléfilmesque, mais on reconnaîtra au cinéaste une description poisseuse et pas forcément joviale du maquis, ainsi que des personnages secondaires parfois réussis (Alexandra Lamy, par exemple, est ici une vraie surprise).

Comment j’ai rencontré mon père (Maxime Motte), où un gamin adopté prend un refugié échoué sur la plage (et que sa famille recueille) pour son véritable père, est un autre film qui s’en tient tout entier à son idée de pitch – qu’il peine à faire fructifier, sinon d’une manière qui laisse dubitatif. En voyant par exemple toute une maison de retraite exploiter joyeusement le sans papier à protéger, en profitant du secret et de la précarité de sa situation, on se demande si le film est osé (recyclant, par la comédie, un fait horrible de la situation des migrants), ou juste totalement inconscient. Reste le plaisir de voir Isabelle Carré au travail, même si c’est pour un tout petit rôle.

Message from the King (Fabrice Du Welz) raconte l’histoire d’un Sud-africain venu à Los Angeles, pour chercher sa sœur portée disparue. Du film, on ne retient que l’occasion de mettre en avant un bon acteur, Chadwick Boseman, qui compose un personnage franc au visage ouvert, loin des brutes taiseuses dont ce genre de productions se complait. Tout le reste est oubliable, du scénario alignant les réactions de personnages invraisemblables (le raccord « tabassage devant l’enfant » / « adieux émus » vaut se pesant de cacahouètes), jusqu’à la vision cynique, et finalement très française, d’un monde dont la décadence autorise d’exciter tout le nihilisme petit bras qu’affectionne le genre.

Overdrive (Antonio Negret) est un film de course-poursuite, plus occupé à scruter érotiquement ses voitures de collection que les top-models qui les conduisent (avec leurs dilemmes de top-models : comment protéger ma copine de ma vie de bad-boy, et surtout, à quel moment la demander en mariage ?). Les personnages sont totalement transparents (l’endive Scott Eastwood n’y aide pas), et les scènes d’action sont sans génie, malgré des configurations prometteuses (par exemple, une poursuite entre voitures de collection, que leur voleurs ne doivent absolument pas rayer ou abîmer). Après, l’ensemble remplit son contrat, malgré l’inutile surproduction d’un projet qui pue le fric inutile.

Un tour, pour terminer, par les sorties internationales 2017…

• On n’est pas très rassurés, pour tout dire, quand débute Baby Driver (Edgar Wright) : mollesse chorégraphique, scènes musicales pas vraiment virtuoses ni lisibles, et même assez étouffantes… Le héros muet et renfermé (un jeune spécialiste autiste, cette figure de l’époque) finit par emporter le morceau : le personnage est touchant, l’humour qu’il permet rend le film tendre, et il y a une vraie étrangeté à voir un visage poupon déchaîner toutes les armes de la séduction adulte. Wright trouve aussi, de par son concept, une position assez idéale face au genre, qui a trop souvent rendu cools les échanges armés : ici, si la musique accompagne les massacres, c’est certes pour prendre son pied, mais aussi, le film le suggère régulièrement, pour se rendre aveugle à lui, pour se renfermer sur soi-même en enchantant une situation traumatisante. Tout cela donne un film habile, même si un peu creux (la romance réduite à une imagerie de carte postale sixties).

• Captain Underpants (David Soren) est l’un des premiers films Dreamworks qui arrive à me convaincre esthétiquement : le studio trouve là un élégant équilibre entre légère abstraction (émouvante) et caricature (ironique). Un équilibre qui répond parfaitement aux besoins d’un film naviguant entre screwball et bromance… L’ensemble est malheureusement très sage, comme hésitant entre deux chaises : pas assez outré pour assumer les blagues pipi-caca, ni assez complexe pour proposer autre chose.

• Departure (Andrew Steggall) est un récit traditionnel des premiers émois homo, qui repose tout entier sur cette espèce d’élégance instragram, désormais devenue la norme chez les indés anglo-saxons (dont le tact a définitivement quitté le champ de la mise en scène, pour ne plus investir que celui de l’image). On reste dubitatif devant la façon dont ce film épouse totalement les défauts de son personnage principal : prétentions poétiques un peu suffisantes, amour narcissique, comportement geignard et immature, neurasthénie… Ce choix n’est pas sans originalité (le film est d’abord le tableau d’une famille dépressive), mais l’impression dominante reste celle d’un produit de niche gay, simplement habillé d’oripeaux d’auteurs qu’on veut bien croire honnêtes, mais qui se relèvent impuissants à sublimer l’aspect utilitaire du « genre » (ces petits films de premiers amours homo, qui semblent venir pallier l’absence à l’écran, durant tant d’années, d’histoires pouvant donner libre cours à l’identification du public concerné).

• Rara (Pepa San Martín) commence mal : d’abord en photocopiant Elephant pour rien, puis en faisant le tableau militant (donc didactique, donc sans intérêt) d’une famille homoparentale heureuse. Finalement, sans être fou, le film se montre plutôt occupé à explorer les infimes failles de ce tableau heureux, à suivre le cours de ses dissonances, à travers une galerie de personnages dont aucun n’est fondamentalement positif. C’est trop petit pour valoir la vision, mais l’ensemble est honorable.

• Berlin Syndrome (Cate Shortland) raconte la séquestration d’une touriste à Berlin, par un homme décidé à en faire son épouse. Le chef-opérateur expliquait, en interview, qu’il avait filmé les premières scènes à l’épaule pour rendre compte de la liberté de l’héroïne, avant son enlèvement ; et on se demande bien en quoi consiste la privation de liberté que veut raconter ce film, tant la jeune touriste paraît humainement paumée, psychologiquement égarée, maladive, suivant le courant sans réfléchir. Le film oserait-il raconter une émancipation par la séquestration ? On sent bien une volonté d’explorer ce genre de nuances (l’attachement et l’attirance sexuelles mêlées à l’horreur de la situation), mais le film ne sait pas bien en jouer, aboutissant à un tout uniformément mêlé, mou, et finalement gris. La vague idée d’un film sur l’Allemagne de l’Est (comment vivre avec la séquestration) reste elle aussi inaboutie.

• The Hero (Brett Haley), enfin, est un petit film US (encore non sorti en France) sur la vieillesse d’un acteur de western condamné aux petits boulots. La mise en scène est inexistante, les dialogues sont platounets, mais les acteurs (Sam Elliot, Nick Offerman, Krysten Ritter…) rendent le film regardable. Information qui vous sera foutrement nécessaire, vu qu’à ce stade de review inutile de film random, vous irez plus vite en piochant dans un catalogue DTV les yeux bandés.

Pour mes amis les geeks : en me battant avec l’article sur les indés japonais, j’ai effectué une refonte complète du site pour pouvoir plus facilement adapter la taille du texte à celle des différents écrans (ordis, smartphone…). Je ne peux pas tester la chose sur tous les supports, donc n’hésitez pas à me dire si la lecture est difficile chez vous !

Une coquille à propos de « Message from the King » : « vaut se pensant » au lieu de « vaut son pesant » (désolé de n’être utile qu’à ça sans élever le débat)

Haha, pas de souci merci ! C’est déjà gratifiant de savoir que tu t’es tapé les notes jusque là…

Bien que tu sois passé très près de l’œuf de pâque sans le voir :-)

Très joli billet sur Un cœur en hiver, mais Claude Sauté ne fait pas des films autrement que beau.

Ravi que tes réticences lâchent sur Nolan. Les trois temporalités ont pour moi beaucoup de sens. Temps et espace : on ne peut lire Nolan qu’à travers l’idée du labyrinthe.

En bout de note, sans lutter plus, je ne te suis pas sur le soleil Binoche, film livré avec ses défauts mais possédant bien sa lumière intérieure.

Pas évident de réagir à un tel déroulé critique ! :)

Salut Benjamin !

Sautet en fait je découvre à peine (j’avais juste vu “Les choses de la vie”, que j’avais bien aimé sans plus), mais là ça m’a chauffé pour voir les autres. Je pense essayer “Un mauvais fils” quand j’aurais le temps !

Sur Nolan, c’est moins l’entrelacement qui me gêne que le fait d’insister tant dessus : à la limite ça me gênerait pas que ce soit le chaos temporel total, mais là on a l’impression que c’est une fin en soi, que le moment sur lequel ça se cristallise est important en soi. J’ai un peu le même sentiment que devant ce montage parallèle dans “Inception”, avec le bus qui plonge dans l’eau, qui vient un peu artificiellement donner du sens à des scènes d’action pas toujours inspirées… Y a rien de dramatique dans “Dunkerque”, mais ça fait quelques dégâts – par exemple, je la ressens pas du tout cette semaine d’attente sur la plage.

Sur le Claire Denis, j’avais lu ton texte, et le plus bizarre c’est que je suis pas forcément en désaccord avec toi. En fait le projet du film me plaît bien (j’avoue avoir mis du temps à comprendre le principe, à saisir que l’embarras et l’indécision étaient recherchés), mais je ne sais pas pourquoi, je me suis continuellement retrouvé gêné, je n’ai de la sympathie pour aucun personnage… Hormis la fin, souvenir d’une séance assez désagréable.

Voilà !

Pour revenir sur Nolan (je lâche rien, un vrai roquet ! ), elle est intéressante ta précision sur la cristallisation d’un temps et d’un espace. Mais c’est aussi ça le labyrinthe, mettre en place les plans comme autant de murs et les répéter pour pouvoir s’y perdre. Son montage, si on ne peut pas dire qu’il est léger (surtout avec Zimmer pour appuyer au son, ou avec quelques ralentis plombant), il n’est quand même pas manqué comme l’expérimentation des Wachowski avec Cloud Atlas.

D’après ce que tu as décrit d’ « Overdrive », il semblerait que ce n’est pas un film génial. Cependant, vu que j’aime regarder des films avec des courses de voitures, je vais le visionner.