J’ai bien essayé de voir moins de films cette année pour rattraper un an et demi de brouillons, mais c’est peine perdue ! Dernière fournée de notes pour 2024, donc, qui étanche à peine le stock de gribouillis en attente…

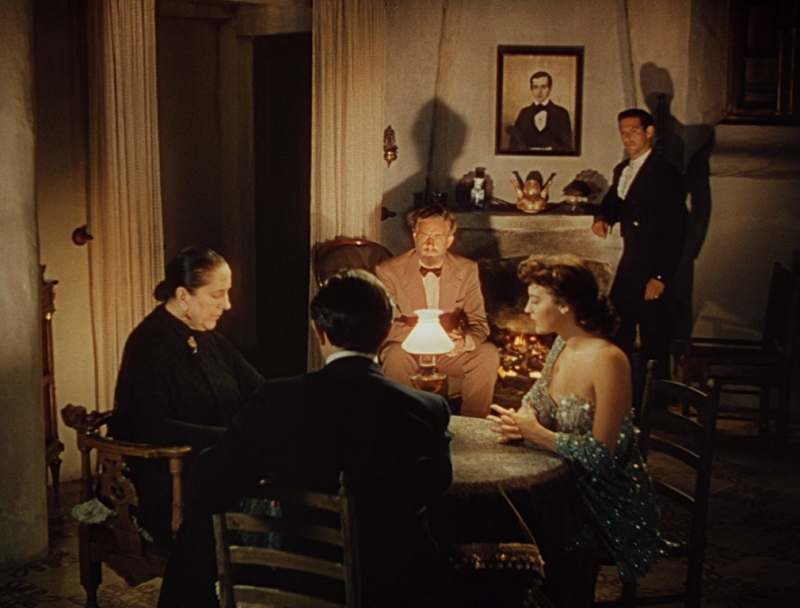

Pandora

Albert Lewin / 1951

À la fin de l’été 1930, deux corps sont repêchés au large du village d’Esperanza, en Espagne. Quelques mois plus tôt, la chanteuse américaine Pandora Reynolds enflammait les cœurs de tous les hommes de la région… (Pandora and the Flying Dutchman en VO)

Un film passionnant, qui confirme toute la singularité du cinéma d’Albert Lewin dans le paysage esthétique classique hollywoodien (et pour cause : ce film est anglais), dont il semble constituer l’une des extrémités savantes. Plus encore que Le Portrait de Dorian Gray, Pandora est pétri de références littéraires et mythologiques, empreint d’une sophistication étudiée, le tout se déroulant encore une fois dans un monde riche et huppé – l’imagerie du film est en cela étonnamment cohérente, mixant bolides, Costa Brava, corrida et voiliers, dans une même mythologie aristocrate qui transcende les âges (les soirées cocktail se déroulent entre les statues antiques échouées, les passions brûlent comme les voitures de courses). Ce n’est pas tant que le film s’honore de ces aspirations racées, ou qu’il s’élève à force de prétendre à une forme haute (longs plans complexes, perspectives malades, amour du symbole, à la lisière du kitsch et du mauvais goût) ; plusieurs fois même il s’y perd, quand le dialogue prend trop le pas, quand le film s’explique plus qu’il ne se démontre – la fin, en particulier, en souffre beaucoup. Mais Lewin déroule surtout de cet univers élitiste une forme comme hypnotisée : même quand les personnages crient leur amour, c’est avec une lenteur savante qui prend le dessus, donnant l’impression que ce film de passions est joué par autant de morts-vivants, immobiles et lents, errant sur la terre de leur ennuis mondains. Personnages et stars tout à la fois, ils semblent pour toujours figés dans une légende technicolor et dans ses mythes passés (crimes “passionnels” et femmes cruelles), qui sont à la fois leur chant et leur tombeau.

Bandits à Orgosolo

Vittorio De Seta / 1961

Michele, un berger, doit fuir avec son petit frère, Peppedu, après avoir été accusé à tort d’un vol de cochons et du meurtre d’un carabinier… (Banditi a Orgosolo en VO)

Quelques spoilers. Devant Bandits à Orgosolo, on pense à La Terre tremble, dont le sujet est voisin (des prolétaires tenus à la gorge financièrement), ou encore au Voleur de bicyclette, à la trame semblable (un héros lésé contraint de devenir bandit à son tour). Mais le film de De Seta donne surtout le sentiment d’arriver un peu tard dans l’histoire du néoréalisme italien, mettant un certain temps à trouver la note juste. Ce qui intéresse le cinéaste ne fait pas mystère (la voix-off l’explicite même en ouverture, en parlant d’hommes à la “nature primitive”), et le film en déroule de splendides visions Epsteino-Flahertiennes ; mais Bandits à Orgosolo semble constamment coincé entre une approche réellement néoréaliste (pour laquelle il est à la fois trop pressé et trop visuellement soigneux, les plans s’enchaînant sans que le réel ne pulse), et un récit narratif plus traditionnel (qui, en privilégiant le spectacle des us et coutumes des bergers, n’a de place que pour un squelette de récit, assez schématique et symboliqu). Le catalyseur de ces deux tendances qui s’annulent, c’est le cinéma de genre : quelque part entre le western et le survival, dans la fuite et la traque, par sa rudesse (pas un mot, pas un geste d’affection entre les deux frères, on ne communique que par ordres), le projet trouve une énergie pure et rectiligne, à coups de canicule et de sècheresse, dont il déroule des visions désespérées et de plus en plus inspirées (l’hécatombe animale, le gamin observant les danses auxquelles il ne peut plus participer…). Dommage que le film, par un final voulant mordicus fracasser son propos et boucler le symbolisme, en retourne à un programme plus plat.

J’en profite pour parler d’un court-métrage plus précoce de De Seta : Îles de feu (Isole di fuco, 1954), brève peinture des îles Eoliennes vivant sous la menace du Stromboli. Le cinéaste s’y confirme comme un prolongement coquet du néoréalisme : des contrées brutes qu’adorait le courant italien, il retient d’abord la beauté de la nature ; du chant des gestes travailleurs et de la pauvreté, il garde l’imagerie pittoresque ; de la dureté de la vie, les portraits de famille mignons… Au gré d’un montage forcé (dans ses réactions lisiblement trafiquées) et d’une joliesse un peu inoffensive, De Seta finit néanmoins par emporter le morceau : simplicité de l’argument, splendides images au cinémascope bien exploité, jolies idées (les enfants qui s’enferment apeurés au bruit du volcan), cœur néoréaliste malgré tout conservé (cette passion pour le réel dans toute sa matérialité, jusqu’à en oublier tout récit).

Notre Corps

Claire Simon / 2023

Des premières consultations gynécologiques de l’adolescence jusqu’aux salles d’accouchement, Claire Simon regarde avec sa caméra le corps de femmes confrontées à l’hôpital…

Légers spoilers. C’est un peu partagé qu’on découvre ce long et ambitieux documentaire de Claire Simon. Sur le moment, difficile de bouder son plaisir devant ces morceaux de vie gourmands. Cet appétit d’histoires, d’émotions et de visages, doit composer avec un paradoxe : celui d’avoir tourné à l’ère du covid, aboutissant à un film peuplé de masques qui semblent autant arranger l’anonymat des femmes filmées, que constituer une sorte de contresens à l’envie de rencontre qui meut le film (“j’aimerais voir votre visage”, demande souvent un médecin, comme une extension du spectateur). L’humanité du cinéma de Claire Simon fonctionne à plein, au point que même les plans chirurgicaux gores, toujours remis dans un contexte de sens qui redonne à chaque geste sa signification et son but, sont tout à fait possibles à endurer. Là est la force du film, au-delà de la diversité Benetton des corps féminins de tous âges et origines réunis par leur douleur partagée : explorer l’intimité physique des femmes comme un univers partagé, ne pas l’aborder avec une pudeur suspecte, faire connaissance avec un corps commun. Tout cela étant dit, on peut désespérer, comme récemment chez Philibert, de voir le documentaire de création français si peu réinventé, si peu exigeant envers lui-même, se contentant (au prix d’une mise en scène relativement absente, et d’une forme parfois relâchée) de la force des témoignages et de moments intenses. Sans l’intégration imprévue de la cinéaste à son propre film, rien ici ne surprendrait vraiment (chroniquant ce film avec retard, je dois d’ailleurs dire l’avoir aujourd’hui presque intégralement oublié). Notre corps a été accusé à sa sortie de manquer de tranchant dans sa prise en compte des violences médicales (celles laissées hors-champ, comme celles sous-tendues dans certains échanges : on remarque effectivement, dès le début, au milieu de cette gynécée, les différences entre docteurs et doctoresses, et la rudesse plus forte des premiers, sans savoir si on la projette ou non). Quoiqu’on en pense, cela témoigne aussi d’un film en forme de statu-quo, dont la forme est trop ouverte et académique pour qu’on puisse y lire quelconque prise de position.

Omar la fraise

Élias Belkeddar / 2023

Après avoir dominé le monde criminel français pendant des décennies, Omar “la fraise”, un bandit à l’ancienne, est contraint de vivre en cavale en Algérie, en compagnie de son fidèle acolyte Roger…

C’est peu de dire qu’Omar la Fraise, de son pitch à sa bande-annonce, ne donnait pas très envie : le projet du film renvoie une image de simili-Guy-Ritchie ressassant les mêmes tropes mafieux (fascination pour la violence cool, persos médiocres et forts en gueule), le tout réadapté à une sauce nationaliste fière (le folklore algérien). Au final, si le film est tout cela sur le papier, il est aussi régulièrement surprenant, et apporte beaucoup de fraicheur à ce postulat convenu : sans s’appesantir d’interminables installations scénaristiques, ni même d’un récit très clair, sautant distraitement d’une scène à l’autre, usant d’une mise en scène libre et instinctive (fureteuse même, semblant comme toujours chercher de l’air), le film donne l’impression de regarder tous ces clichés de gangsters pour la première fois, en toute innocence. S’il est occupé à peindre l’Algérie en bordel baroque, il ne fait pas non plus de ce cadre un point d’obsession maniaque, ni ne s’intéresse vraiment au rise and fall que dessine le parcours de ses personnages. Et si la violence est bien là (l’attaque des enfants, par exemple), elle semble moins fasciner la caméra qu’être juste là, comme un fait, tout simplement. L’ensemble, enfin, est très aidé par son excellent trio de comédiens, visiblement libres d’improviser et très à l’aise, qui repeignent singulièrement les multiples archétypes éculés des personnages qu’ils endossent. Bref, sans doute un peu trop enthousiasmé par le contraste entre le supplice auquel je m’attendais et le film singulier que j’ai découvert, je resterais prudent ; mais je suis très curieux de ce que peut donner la carrière du cinéaste dans l’avenir.

Le Mal n’existe pas

Ryūsuke Hamaguchi / 2024

Takumi et sa fille de 8 ans Hana habitent en forêt. Un projet de construction d’un terrain de “glamping” est présenté aux habitants du village… (Aku wa sonzai shinai en VO)

Quelques spoilers. Essayant très fort, malgré ma déconvenue Drive My car, de ne pas devenir un fanboy réactionnaire d’Hamaguchi restant maladivement accroché à sa première manière, je suis tenté d’applaudir tout ce qui sort le cinéaste d’une certaine routine – et c’est le cas ici, Hamaguchi délaissant la parole et la ville pour la ruralité et un mutisme généralisé (la conductrice de son précédent film cannois semblant s’être réincarnée dans ce nouvel héros opaque et silencieux, dont la résistance est désormais l’affaire du décor tout entier). On sent parfois, à travers quelques expérimentations hasardeuses (musiques sur-lyriques coupées en cours de route comme chez Godard, plans embarqués…) les efforts d’Hamaguchi pour conceptualiser la nature, ce lieu du drame, comme on mettrait la forêt en cubes ; loin de la contemplation bucolique, la solidité sévère de cet espace qu’il invente rend dérisoires les attaques de la ville et de son projet, venus le coloniser à coups de vidéos de présentation marketing. Mais hormis l’installation d’une sourde tension (qu’induisent les coups de feu dès l’ouverture : toute arme est condamnée à servir, comme on le sait), le silence du film ne produit pas grand-chose : ce n’est que quand la parole réapparaît, à cette grande réunion de confrontation, que Le Mal n’existe pas semble enfin s’incarner un peu. Désamorçant les antagonismes attendus, préférant la curieuse et lente ingestion des deux urbains à la satire de leurs réflexes commerciaux, vibrant de la rencontre tendue de ces deux mondes et de la tragédie qui en résulte, le film ne cesse alors de prendre du coffre – avant de perdre pied dans un final qui, quelle que soit la justification logique qu’on lui trouve (et dieu sait que la critique s’y est essayée), est trop imprévisible et aléatoire pour réellement cueillir notre émotion : commencé conceptuel, le film finira de même, dans son jeu de rimes visuelles qui nous renvoie à l’opacité de son propos, plus qu’à un quelconque sentiment d’épiphanie.

Nous, les Leroy

Florent Bernard / 2024

Pour faire changer d’avis sa femme qui souhaite divorcer, Christophe l’emmène, avec leurs enfants adolescents, dans un voyage à travers les souvenirs de leur famille…

Quelques spoilers. Nous, les Leroy se tient dans une sorte d’entre-deux. D’un côté, le film accorde bien plus de soin à son récit et à ses personnages que la majorité des comédies mainstream françaises (On sourit pour la photo, dont il semble être le quasi-remake, en donne par comparaison la mesure). Un certain réalisme notamment, sa tendance au drame et quelques ambitions sur le plan émotionnel, attestent d’un projet qui tient plus à cœur à son cinéaste que le produit TF1 lambda – et sur ce point, les deux acteurs jouant les adolescents, ou la toujours excellente Charlotte Gainsbourg, apportent une vraie plus-value. Ces ambitions restent cependant coincées par le modèle du film populaire français comme Apollo Films en produit tant, avec ses limites induites, son incapacité à penser au-delà d’un certain cadre, notamment en termes de mise en scène (ici très passe-partout), ou de scénario qui semble comme calibré par un manuel de script américain. On sent bien çà et là des inspirations venues d’ailleurs (le début concept façon Là-haut, la configuration finale toute hollywoodienne et bien trouvée permettant à père et fils de dialoguer ensemble), mais peu d’éléments dépassent l’ambition d’un film à sketches et à rencontres (c’est-à-dire principalement conçu pour pouvoir inviter tous les copains comiques à venir faire un numéro), à la narration péniblement non-évènementielle, ne comptant que sur l’hystérie de Garcia (inutilement gênant et agressif) pour créer des rebondissements à vide, et réveiller le petit périple. On sent une envie de réalisme (oui ce week-end ne pourra être que médiocre, oui il faudra que la solution se compose à partir de cette médiocrité), mais on sent aussi le film coincé par son incapacité à penser le pas de côté, se contentant de baliser ses moments marquants en lançant une musique émotion sur un montage anodin.

Super Mario Bros, le film

Aaron Horvath & Michael Jelenic / 2023

Alors qu’ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un univers féerique… (The Super Mario Bros. Movie en VO)

Le film Super Mario Bros, et le succès qu’il a rencontré, arrivent au bout de deux décennies de blockbusters à la fois référentiels et nostalgiques (combien de fois a-t-on par exemple accusé la dernière trilogie Star Wars d’être une entreprise doudou, d’abord conçue pour capitaliser sur les attentes et souvenirs ?). On voit bien la différence avec d’anciennes adaptations de jeu vidéo qui tentaient, à pure perte, de faire rentrer l’univers du jeu dans un cadre cinématographique – avec un récit, des personnages, des enjeux. Super Mario Bros, lui, n’est plus qu’un tissu référentiel, dont le seul défi est de donner une continuité visuelle à l’univers d’une série dont le cadavre exquis absurde (tortues, champignons, tuyaux…) ne répondait qu’à des fonctionnalités de gameplay. Le film, en somme, ne parle que par appels et renvois, cherchant à chaque seconde à rappeler à son spectateur l’un des jeux. On le remarque par exemple dans les musiques, quand même bien même elles sont arrangées et réorchestrées pour le cinéma : les thèmes musicaux n’ont aucune cohérence entre eux, ils ne construisent rien ensemble, mais servent juste à faire clin d’œil à un thème déjà connu, et à jouer de l’enthousiasme que soulèvera leur apparition dès qu’ils démarre. Bien que ce jusqu’au-boutisme ait un goût de politique de terre brûlée, le film a au moins pour lui de s’assumer ainsi et de fonctionner, aidé par un soin amoureux de l’exécution (du côté des lumières notamment). Pour le reste, dès qu’un insert non issu du jeu vient tromper le programme (le gros poisson), ou dès que le bombardement référentiel laisse le film respirer ne serait-ce qu’une seconde, le côté sub-standard et affreusement vide de la chose (les effets rhétoriques de mise en scène prévisibles à des kilomètres, les enjeux raplaplas et surlignés de personnages cherchant l’estime de papa) nous saute au visage.

Adieu vinyle

Josée Dayan / 2023

Fin des années 1950, en France. Deux hommes, et une femme : Ève Faugère, une diva glamour au sommet de sa carrière, bientôt concurrencée par une jeune première…

J’ai traversé les années 2000 en croisant souvent dans les journaux le nom de Josée Dayan (alors en pleine gloire télévisuelle), sans jamais rien avoir vu de sa main. La découvrant sur le tard avec ce téléfilm, dont je n’attendais rien d’autre qu’une production populaire solide, j’en sors plus que dubitatif. Si l’ensemble se détache vaguement du tout-venant TF1 par le prestige de ses têtes d’affiche, ou par des plans inhabituellement longs et quelques parti-pris de lumière plus marqués, rien de tout cela n’est convaincant. Mouvements de caméra hasardeux et abus de drone, découpage soutenant peu les acteurs semblant jouer dans le vide, kitsch des couleurs… On est pas loin du nanar sinistre – sinistre tant par son sujet que pour Adjani elle-même, qui incarne l’héroïne sur un mode je-ne-suis-pas-folle-vous-savez des grands jours (son jeu d’actrice, depuis des années, semble tout entier consister à cacher les côtés de son visage par diverses coupes de cheveux et foulards, comme voulant compenser on ne sait quel complexe physique). Le rôle qu’elle incarne, comme chez Bedos, est un magma déplaisant de diva dépassée par l’ère du temps, qui nous hurle encore une fois la vision morbide que l’actrice a d’elle-même, visiblement incapable de vire sa propre maturité et vieillesse autrement que comme un naufrage, une décadence de gloire passée, une salissure et une humiliation – comme si ce nouveau visage n’offrait pas tant de possibilités nouvelles. Le personnage infect se fait miroir de l’actrice, la médiocrité du film répond à celle de son personnage et de sa vision du monde, et tout cela n’est décidément pas très ragoûtant.

Notules

On enchaîne sur des notules en pagaille (dont certaines datent de plus d’un an), en commençant par les sorties US.

• On débute avec

Misanthrope (Damián Szifrón), l’histoire d’une jeune flic traquant un tueur de masse. Le thriller policier est décidément un genre idéal pour introduire les talents étrangers à Hollywood : l’enquête et ses nécessités, comme sa tension inhérente, canalisent l’inventivité des jeunes réalisateurs ambitieux, assurent l’accessibilité du film à un public mainstream, et obligent la patte marquée de ces cinéastes à s’exprimer de manière plus humble et périphérique. N’ayant pas vu les précédents films de Damián Szifrón, j’ai du mal à juger ici de son talent, hormis lors de quelques acmées formelles (lumières policières dans la nuit) qui semblent directement inspirés de

Prisoners ; quand la course du film s’arrête (l’héroïne déprimée à son appartement, sur un piano mélancolique aux sonorités midi), la touche laisse en tout cas apparaître un geste plus grossier. Ce qui sort

Misanthrope du tout-venant (la voix profonde du tueur, par exemple) ne semble en fait pas dessiner un regard tout à fait cohérent, mais plutôt chercher ci et là des manières de se singulariser… Reste que le film est un travail efficace et honnête, assez inédit dans son humilité, construit autour des personnages et non d’un rythme tournant à vide : le film dessine une atmosphère mélancolique réussie, qui bénéficie de la pesanteur du jeu de Shailene Woodley (confirmant, par-delà les blockbusters laissant peu de place à son interprétation, qu’elle méritait de porter un tel projet).

• Phénomène de la cinéphilie US, et marmot chéri de son ciné indépendant, Past Lives (Celine Song) en a les sempiternelles limites : sa mise en scène pour partie résumée à de jolies images aux couleurs douces-amères, sa non-musique planante étalée en continu… Le film a pour lui une certaine délicatesse, le côté touchant de son amoureux transi, et une rigueur bienvenue dans la gestion du temps (qui permet de bien sentir le poids de cet amour non vécu, avec ces ellipses en série, puis l’envie d’en découdre). Mais j’ai du mal, au-delà de ces quelques qualités, à voir de quoi s’enthousiasmer. Deux scènes seulement ressortent réellement de ce continuum prudent : la scène au bar, dans une configuration cruelle excluant le mari ; et la fin, dont la non-étreinte pèse sur le plan de toute sa tension.

• Love Lies Bleeding (Rose Glass) se vit presque davantage comme un objet audiovisuel (un syncrétisme extrêmement cohérent de formes pop, d’héritage kitsch des années 80, du néo-noir, du film érotique lesbien, du bis ancien…), plutôt que comme un film à proprement parler. Qu’importent les efforts qu’y met la toujours prodigieuse Kristen Stewart, l’amour de ces deux héroïnes est moins un drame qu’une pure imagerie, que le film explore comme une forme parmi d’autres de son projet post-moderne (les scènes de drague, de tendresse ou d’aveux amoureux, sonnent ainsi particulièrement creuses). Le film accumule aussi les petites tares qui le ralentissent : cet éternel écueil du cinéma lesbien qui peint un monde où chaque homme croisé est un désastre ambulant sans qui les héroïnes vivraient tellement mieux, ce glissement final (qu’on le prenne pour un devenir SF ou une allégorie) qui sort le spectateur du film en imposant des CGI maladroits dans un projet jusqu’ici tout de corps et de chair… L’ensemble est sympathique, et se suit comme un objet virtuose dopé aux plaisirs défouloirs propres au cinéma de genre (ce terrain de jeu chéri de l’auteurisme contemporain), mais laisse tout de même une impression de surface.

• Avec

Showing up, et après le pas de côté

First Cow, la manière de Kelly Reichardt reconnecte avec ce qui faisait ses délices : se déployant en une myriade de micro-situations et configurations, faisant orbiter tout un monde autour du repli sécurisant de l’héroïne sur ses petites statues de douleur, la mise en scène étincelle. Pas sûr, par contre, que la cinéaste ait ici grand-chose à raconter… J’ai eu du mal, en tout cas, à me passionner pour la vacuité de ce milieu d’art contemporain (regardé avec ironie

mais tendresse – le fait que la cinéaste y bosse n’aide sans doute pas à y poser un regard tranché), pour ces quartiers de l’Oregon (bourgeois

mais verdoyants), pour ces petites luttes intestines familiales (difficiles

mais humaines), et ces petits fils narratifs en balancier (oiseau fardeau

mais auquel on s’attache)… Certes, Reichardt garde quelques réflexes rafraîchissants (le pigeon ne détruit pas l’expo, cette rivalité entre voisines retrouvera les fils de l’amitié…), dessinant un devenir serein et apaisant à tout ce mic-mac beige. Il reste que ce douceâtre généralisé, ces situations de gêne aimable ou de conflits sourds, ne sont pas spécialement délectables à suivre, laissant une impression aussi tiède que la douche non réparée de Michelle Williams. On aurait aimé, à l’image de la statue abîmée, un excès ou la saillance d’une erreur de cuisson.

• Retribution (Nimród Antal) est le premier film que je vois issu de ce genre à part entière qu’est le Liam-Neeson-tabasse-tout-le-monde-movie. L’âge obligeant sans doute, l’action est ici réduite au minimum, Neeson se retrouvant bloqué au volant la majeure partie du film. Si le scénario et le projet sont des plus génériques (milieu riche, ombre du divorce, père délaissant sa famille pour le boulot, en rupture avec ses enfants…), j’ai été relativement surpris par la mise en scène honnête, élégante et économe (notamment avant que les impératifs du thriller en voiture ne rendent tout cela plus standard). Le film cependant ne sera jamais plus que ça : s’il frôle sa thématique capitaliste (fonds spéculatifs, manifestation altermondialiste, rapports entre Europol et les grands financiers carnassiers…), c’est pour finalement n’en rien faire. « On est pareil » lui ânonne le méchant, mais jamais le film ne semble en rendre compte. La manière abrupte dont l’ensemble se termine (trois pauvres flash familiaux), et l’épilogue radio expédié sur le générique, entérinent cette impression d’un film B d’usine qui n’a rien à dire.

• James Mangold est un bon cinéaste, qui aborde avec sérieux le défi d’un ultime volet d’Indiana Jones (Indiana Jones et le Cadran de la destinée). Sa réalisation est rigoureuse, la reconstitution d’époque soigneuse, le casting est bon, l’écriture joue correctement avec la question du vieillissement (même s’il est dommage que le script ne profite pas du voyage dans le temps pour confronter cette question de manière plus profonde)… Tout est donc assez impeccable –autant que manifestement dépourvu du moindre enjeu qui tienne à quiconque devant ou derrière la caméra. L’ensemble évoque presque un dessin animé de dimanche après-midi, avec cette image plastique CGI fuckfest, ce corps vieilli aux prouesses improbables, ou encore la musique d’un Williams bien peu inspiré, qui tapisse aléatoirement la continuité. De la même manière qu’il y a quelque chose de désespérément convenu à faire jouer un nazi à Mads Mikkelsen, le film ne surprendra jamais, déroulant son programme en bon élève : ça se regarde sans déplaisir, mais ça s’oublie instantanément une fois sorti de salle.

Du patrimoine international à présent – ma flemme à lancer des films chez moi aidant, il s’agit pour pas mal de ressorties en salles.

• Quand une femme monte l’escalier (1960), construit autour d’une héroïne tentant de résister aux déterminismes sociaux de son temps, est une nouvelle grande réussite de Mikio Naruse – dont le cinéma, s’il me parle paradoxalement peu, continue à m’impressionner par sa force tranquille. C’est encore le cas ici, par cette description souveraine et placide de la vie des bars à hôtesses, refusant les moments d’intensité pour se contenter du quotidien, approché comme une ballade jazz au goût amer. Le film pâtit tout au plus de quelques rebondissements un peu artificiels (la révélation entourant Sekine), et d’un final plus laborieux fait de discussions empilées. Mais il y a une telle aisance de ballerine dans le ton doux-amer du projet, qui traverse la toile d’araignée de pressions et d’influences du scénario sans jamais perdre sa note, sans jamais choisir la facilité d’une bascule totale vers le tragique, qu’on ne peut qu’en sortir impressionné.

• Avec

Chambre avec vue (

A room with a view, James Ivory, 1985), histoire d’un premier amour de jeunes anglais à Florence, le miracle de

Maurice ne se reproduit pas tout à fait : ce film-ci ne transcendera jamais complètement sa propre dimension académique, peut-être parce qu’il ne risque pas grand-chose dans ce romantisme d’imagerie qui ne questionne guère ses assises clichées (un amant dont le comportement harceleur est amoureusement contemplé, un fiancé détestable dont on se demande bien pourquoi cette héroïne intelligente l’a choisi – sinon en vue d’en faire un artificiel levier dramatique). Le tranchant d’Ivory ne surgit que par bribes mal digérées (cette scène de nu masculin, un peu kitsch dans son imagerie et sa gratuité). Tout cela étant dit, le regard calme et serein du cinéaste, l’excellent jeu des acteurs, l’idéal romantique, tout cela fonctionne toujours à merveille, et aboutit à bien des jolies scènes ou moments (la vieille dame s’observant les cheveux en fleurs, Day-Lewis demandant dignement une poignée de main…), qui font du film une très agréable séance.

• Spoorloos (L’Homme qui voulait savoir, George Sluizer, 1988), récit d’une disparition inexpliquée, repose sur un pitch simple qui reconfigure et réinvente de nombreux passages obligés du genre (les premiers jours de recherche, le grand méchant qui explique son plan), rendues captivants par autant de décisions ingénieuses (le face-à-face cloîtré dans la voiture, l’ellipse soudaine de trois ans). Réduit à l’os, le film est maladroit dès qu’il tente de se donner un peu de chair (les improvisations et prises de tête très artificielles du couple au début), et n’est pas exempt de kitscheries (le dernier plan, certains rebondissements peu crédibles). Il se montre aussi parfois un peu daté, que ce soit par sa misogynie latente, ou par cet automatisme du cinéma d’auteur d’alors consistant à concevoir chacun comme un peu fou et pervers (pas que ce soit forcément faux, mais dans le traitement ça relève ici d’une sorte de tarte à la crème). Pour le reste, c’est une franche réussite.

• Difficile de vraiment résumer l’histoire de Nomad (Patrick Tam, 1982), que j’ai d’ailleurs déjà un peu oubliée : deux jeunes couples hong-kongais, l’un pauvre et l’autre aisé, se rencontrent sur fond de lutte armée japonaise. C’est un film agréablement improbable, qui semble changer d’avis, de genre et de synopsis d’une scène à l’autre… Je ne suis même pas sûr qu’il y ait là une volonté maniériste de jouer avec les codes, tant le lyrisme du film semble se projeter au premier degré : le résultat ressemble surtout à un bouillon de tout ce qui agitait le cinéma du coin à ce moment précis – comédie loufoque, kitsch émotionnel, violence du cinéma B, influence latente du cinéma érotique, réalisme “nouvelle vague” dans son portrait de la jeunesse contemporaine… Le résultat est bien trop inconstant pour qu’on s’y investisse en profondeur, et se révèle parfois plus simplement incompréhensible, mais c’est indéniablement rafraichissant.

• Très belle découverte que Pirosmani (Gueorgui Chenguelaia, 1969). Cette évocation de la vie d’un peintre naïf Géorgien au tournant du XXᵉ siècle est un idéal de biopic – ce genre maudit qui ne produit habituellement que des films morts. Sur une partition a priori peu ragoûtante de modernité beckettienne (décors vides et décrépis, personnages stoïques, tic-tac de l’horloge soulignant le silence…), Chenguelaia fait fleurir une série de visions poétiques et lunaires, au diapason de son personnage décalé – pas seulement de par son corps Tatiesque (grande perche perdue au milieu du plan et de situations rituelles absurdes), mais aussi de par sa douceur ahurie, nimbant le film et son pessimisme d’une belle tendresse. On pourrait rapprocher le projet du film de celui de Sayat Nova (retrouver le style de l’artiste dans la représentation qu’on fait du monde, réduit ici à une série de visions figées, économes, livides), bien que Pirosmani se démarque par une modestie à toute épreuve – regardant la misère de son sujet sans jamais se complaire dans le tragique, montrant un personnage en résistance sans noircir outrageusement le monde qui l’entoure.

• La Fille aux Jacinthes (Hasse Ekman, 1950), passée l’originalité de sa révélation finale (que tout spectateur pas trop endormi aura devinée dès le premier tiers), n’est pas un film particulièrement singulier. Il reprend sa structure en flashbacks de Laura et de Citizen Kane, il emprunte son esthétique au film noir US (qu’il assagit cela dit grandement), et accompagne la modernité naissante d’une sourde mélancolie suicidaire – sans que la forme, au demeurant tout à fait correcte, ne risque un seul pied hors des académismes d’alors. Rien d’original donc, mais une exécution sans tache et un film plaisant à suivre, pour son actrice principale comme pour le couple d’enquêteurs improvisés – un couple curieusement asexué, bons camarades, aux dialogues piquants et tranchés (très anglais, en un sens, au beau milieu de ce film suédois).

• Le Squelette de Mme. Morales (Rogelio A. González, 1960), comédie noire mexicaine, est un film particulièrement étrange à regarder sous le prisme actuel de nos standards moraux : l’histoire d’un homme “poussé”, presque contre lui-même, à assassiner sa femme, notamment parce qu’elle se refuse à lui et qu’elle ne lui laisse pas voir ses potes – une femme odieuse au point d’en devenir irréaliste, comme une vision phobique qu’en aurait le conjoint au sein d’un couple devenu infect. Pourtant, c’est un vrai plaisir que de voir une comédie à ce point prise au sérieux sur le plan cinématographique : extrêmement bien écrite, traitée avec les habits complexes et savants de l’esthétique Wellesienne, sans la moindre faute de rythme… La charge anti-religieuse n’est pas des plus fines (on dirait du Buñuel light) mais n’en est pas moins réjouissante. Bref, dans ce mélange de flegme britannique et de macabre mexicain, c’est stimulant et accrocheur de bout en bout.

• Haunted School (Gakkō no kaidan, Hideyuki Hirayama, 1995), film japonais de maison hantée dans une école primaire, est tout entier comme une madeleine de Proust : le look visuel en dur, la mise en scène classique, les musiques synthétiques, la candeur du produit familial des années 90, la rondeur du film d’épouvante pour enfants… Le film a cependant bien du mal à dépasser les atouts de ce charme nostalgique que lui a conféré le temps, mettant un point d’honneur à être générique sur tous les tableaux. Son épouvante est foutraque et dilettante, que ce soit en termes de textures (SFX naissants mêlés à du stop-motion, à des effets en dur), ou de bestiaire et de configurations : ici des monstres, là des jeux d’espaces, ici une apparition, sans aucun fil conducteur thématique ou esthétique pour les relier – aléatoire comme un train fantôme de fête foraine, en somme. Au point que parfois semblent percer des visions pseudo-gores assez déplacées dans le cadre d’un film pour enfants… Tout le final, à force de jolis tableaux lumineux et d’un peu d’émotion, permet d’emporter le morceau au forceps, mais passée la générosité sympathique du projet, pas sûr qu’il y ait grand-chose à revenir y prendre. J’aurais évidemment adoré le voir gamin.

• Human Being (Ibrahim Shaddad, 1994), film soudanais sans dialogue, est un court-métrage quasi-expérimental, quoique rendu accessible par les formes de la fable. On y comprend peu de choses, sinon qu’un personnage issu de la mer (sans qu’on sache trop s’il s’agit d’un paysan venu d’ailleurs, ou d’une figure plus symbolique) découvre la grande ville et son absurdité. Ce postulat potentiellement niais (“ce monde moderne est tellement fou”) permet au moins un fil rouge auquel se raccrocher dans ce film peu compréhensible. Le résultat, en effet, est assez paradoxal : si le filmage, les cadres ou les angles, semblent être issus de l’œil d’un cinéaste aguerri (beauté visuelle, points de vue inattendus, images poétiques et simples à la fois), le montage et le travail sonore semblent eux tout droit sortir d’un projet étudiant – caractère brouillon, expérimentations et effets hasardeux, incapacité à faire comprendre ce qu’on veut souligner, incohérence ou absence de maîtrise du langage qu’on invente… Expérimental ou pas, le résultat a un côté à la fois insistant et aléatoire qui empêche le film d’être plus qu’une curiosité.

• Un autre court-métrage, le tout premier réalisé par Chantal Akerman, avec

Saute ma ville (1968). On se dit d’abord qu’on a rarement vu la cinéaste faire un film aussi agité, avant de s’apercevoir que celui-ci n’est qu’un remake anticipé de

Jeanne Dielman : un quotidien aliéné dont les gestes peu à peu débordent, débloquent, dans une sorte de déni, jusqu’à la destruction. C’est le meilleur côté du film : la façon dont des gestes absurdes prolongent çà et là des gestes ménagers, au rythme d’un petit air chanté qui donne l’impression d’avoir la tête ailleurs (d’être, justement, mentalement dissociée des gestes quotidiens de ce décor domestique). Le nihilisme de cette jeune fille souriante faisant tout et n’importe quoi (saleté, chaos, bordel) évoque aussi

Les Petites marguerites de Chytilová… Mais l’ensemble est beaucoup trop amateur (cadre flottant, regards caméras et petits rires gênés de l’actrice, progression molle, improvisations hésitantes) pour que cela fonctionne. On n’est pas loin malheureusement, de la pochade d’un court étudiant (ce qu’il est, dans les faits).

Un passage en revue, enfin, des films direct-to-video visionnés au boulot (quand bien même ils ont parfois bénéficié d’une sortie salle dans leur pays d’origine) – et dont, comme d’habitude, rien de valable ne ressort réellement.

• Comme pas mal de DTV, Soldat Collins (Before Dawn, Jordon Prince-Wright, 2024), sur l’engagement militaire d’un jeune Australien au début du siècle, est un film qui n’a pas grand-chose à montrer, ni à raconter, au-delà du cadre éculé qui lui sert de sujet (ici celui de la première guerre mondiale et de ses tranchées). La plupart des scènes se construisent sur du vide narratif, au milieu des mêmes sempiternelles boyaux de boue. Bâtir ce projet autour d’un jeune top model (Levi Miller) n’aide pas non plus des masses à l’ancrer dans une réalité concrète… Quelques idées survolent çà et là (l’attaque longuement vue de haut, le son des tirs qui s’arrête à l’armistice) et l’ensemble n’est pas méchant.

• Forever my love (Stars Fell Again, V.W. Scheich, 2023), suite d’une première comédie romantique que je n’ai pas vue, est un DTV des plus lisses, que ce soit dans sa forme ou dans le milieu (riche américain) qu’il arpente. On note deux petites choses : l’insistance déjà, dans cette autarcie sociale, de l’idée qu’on est jamais mieux qu’avec ceux qui nous ressemblent (c’est ce qui définit le meilleur ami secrètement amoureux) ; et la présence de petites tentatives surprenantes (comme la dispute aux claquettes) dans ce cadre très normé, même si elles vont un peu nulle part, et qu’elles ne bénéficient pas d’un soin suffisant pour fonctionner.

• Un peu d’horreur, ensuite. Baghead (Alberto Corredor, 2023), histoire d’une créature de l’ombre exauçant des souhaits à la cave, est un petit film d’épouvante moins intéressé par l’horreur (utilisant dans ce domaine tous les académismes et écueils imaginables), que par la dimension fantastique de son pitch (quels pièges au pacte faustien, quelles règles du jeu). On a cependant du mal à y adhérer, que ce soit sur le plan de l’identification (personnages bêtes prenant toutes les mauvaises décisions) ou sur le plan mythologique (aucune profondeur ou émotion dans cette figure de femme utilisée, que ce soit dans le passé puritain qui lui sert d’écrin, ou dans la relation qui se noue avec sa gardienne). Le tout sans compter les incohérences multiples, et un final en “révélation” qui ne dit rien qu’on ne sache déjà…

• Manifestement coincé par son budget de série B, New Life (John Rosman, 2024), petit film paranoïaque de contamination, aurait gagné à se concentrer sur le cœur doublement poétique de son pitch : l’histoire d’une femme qui tue sans s’en rendre compte tous ceux qui se montrent bons avec elle ; et celle d’une inspectrice malade qui poursuit le miroir de sa décomposition prochaine. Si le film reste de facture raisonnable pour une production B, il n’arrive pas à investir ces enjeux cinématographiquement, souffrant par ailleurs de maladresses nombreuses (scènes d’horreur expédiées à coup d’accélérés, images burlesques de poursuite avec canne ou habits stériles bibendum…).

• Production Studio Canal médiocre et relativement fauchée, Something in the water (Hayley Easton Street, 2024), un shark movie reprenant la configuration de The Shallows et les principes du slasher (une fille en moins toutes les 15 minutes), fait le choix un peu bizarre d’isoler ses victimes au beau milieu de l’eau (d’ailleurs contre toute logique, vu qu’elle pourraient rejoindre le corail sur lequel le bateau s’est abîmé). Cette configuration permet certes quelques jolies images (les deux femmes, l’une contre l’autre en embrassade, au milieu du néant, comme deux enfants effrayées), mais cela les coince aussi dans une situation réduisant drastiquement les options du scénario. Réduites à ce statisme, chacune est condamnée à ressasser sa culpabilité ou ses reproches au milieu d’une guirlande de micro-suspenses finissant aussi vite qu’ils ont commencé. Les quelques potentielles bonnes idées (celle d’un groupe d’amies qui doit se sacrifier pour qu’un couple en leur sein se reforme, ou encore l’idée d’un requin rejouant la scène d’agression du prologue sur un mode cauchemardesque et monstrueux, pour permettre à une jeune fille répudiée de corriger son erreur), ne peuvent pas correctement fleurir sur tant de fragilités.

• Petit vertige, enfin, de retrouver Thomas Vincent, réalisateur de l’acclamé Karnaval, aux commandes de ce Role play (2023), semi-comédie qui suit les mésaventures d’une tueuse à gages essayant de concilier son métier secret et sa vie de famille. En se focalisant sur le moment où la couverture de son héroïne tombe, le film s’offre quelques moments ludiques, notamment dans tout ce qui frictionne entre la vie de famille et le crime organisé. Ça reste cela dit très petit et peu ambitieux (le projet lui-même ne semble pas si financé que ça, sous ses atours lisses et professionnels), comme en témoigne cette série de rebondissements improbables servant à amener artificiellement tous les personnages ailleurs pour le final, tant la situation devenait scénaristiquement difficile à tenir en ville (la police qui laisse partir le mari, la tueuse qui laisse son conjoint venir). L’anonymat de la mise en scène, et le casting à peine rehaussé de second rôles de luxe (Bill Nighy, Connie Nielsen), rangent ce petit film dans le tiroir décidément bien gris des productions Studio Canal International dispensables.

Peu de temps ces temps-ci pour publier davantage que ces notes, mais j’essaierai tout de même de vous poster un rapide top de mon année 2024 début janvier. Bonnes fêtes !