Parce que j’ai vraiment plus aucune idée pour ces phrases d’intro débutant par “parce que” – dans les prochaines notes, révolution, on fera donc sans…

Le Samouraï

Jean-Pierre Melville / 1967

Jef Costello est un tueur à gages. Alors qu’il sort du bureau où git le cadavre de Martey, sa dernière cible, il croise la pianiste du club…

Légers spoilers. J’ai peu de choses à dire sur Le Samouraï, qui s’impose comme un grand cru Melvillien. Comme toujours, quelques artificialités ou poses traînent çà et là (la citation ouvrant le film, quelques répliques choc un peu ridicules), et les grandes scènes silencieuses semblent parfois à la lisière de tourner à vide, comme un exercice de style clos sur lui-même – pas aidées par les invraisemblances occasionnelles du scénario (les témoins directement confrontés au suspect, le dispositif insensé qu’on met en place pour un simple meurtre). Mais tout cela n’est pas assez pour perturber la force dépressive fulgurante du cinéma de Melville, qui, dix ans avant Blier, captait déjà ici quelque chose de cette France vide et solitaire qui émergeait, entre les restes du pays ancien tombant en ruine (rural, prolétaire, décrépi – la chambre du tueur ressemble à un cauchemar incendié), et les froids intérieurs design de la modernité à venir. Le héros que dessine Delon est un prototype de l’époque qui arrive, dépliant à l’écran un plaisir névrosé de l’anonymat et une solitude qui n’est pas que la condition de son métier, mais aussi un choix de vie, une impasse dans laquelle la société s’est embourbée – et qui n’est pas si étrangère aux portraits de spécialistes autistes dont le cinéma récent nous a abreuvés. Melville à ce titre, au-delà de la pente autodestructrice qu’il imprime à son personnage, sait en tirer quelques visions frappantes : l’image de Delon calme, le regard vide, essayant calmement chacune des clés des centaines que compte son trousseau, dit l’avenir robotique des individus que la solitude urbaine commençait alors, dès les années 60, à façonner. Les configurations théâtrales et parfois presque oniriques où tous ces personnages s’ébrouent (les flics observant immobiles à travers la porte, le mari qui traverse une marée de suspects identiques et droits comme des pics…) donnent une dimension presque cérémonielle et rituelle à la chute de toute une société, se repliant dans le cocon anonyme d’un monde froid, professionnel, et sans affect.

Jibaro

Alberto Mielgo / 2022

Un chevalier sourd et une sirène se retrouvent mêlés dans une danse mortelle…

Légers spoilers. Épisode final de la troisième saison de Love, Death and Robots (série dont je n’ai rien vu d’autre), Jibaro est un objet indéniablement impressionnant, irritant et épatant à la fois. Irritant, il l’est tant par sa collection d’effets nerveux (imitation des prises de vue à vif, orgie de direction artistique, clichés dark-médiévaux, lyrisme orchestral en toc), que par les lapalissades éternelles du cinéma d’horreur qu’il réactive (démon féminin puritain associant sexe et mort, péché et punition). En cela, le court semble un dérivé de vingt ans de cinématiques de jeu vidéo, autant que du cynisme satisfait et misanthrope des productions Netflix and co. Pourtant, s’arrêter là, cracher sur un court aussi esthétiquement cohérent, serait rater l’un des films les plus remarquables de l’année. Car si la forme dégorge, c’est par tous les bouts : elle est hystérique (à l’image de sa démone hurlante), saturée de stimuli audio-visuels qui comme les persos possédés nous amènent au bord de l’épilepsie, dans un récit pris d’une érection constante de mouvements lascifs, de sang sale, et de frénésie cupide. Une nouvelle religion matérialiste semble ici faire sa terrifiante roue de paon, dégénérant l’univers des clips de rap (fric et sexe, bombardement du montage) à la sauce médiévale. La violence outrée, visuelle, rythmique, la douleur des corps sans cesse électrifiée par la précision tactile du film – cette violence totale environne le spectateur comme une expérience 3D, et parvient assez viscéralement (quoique non sans complaisance) à retranscrire la sauvagerie fondamentale d’une expérience de viol (plus que la question d’une relation toxique, avancée en interview par le cinéaste, qui ne me semble pas être l’imaginaire qui travaille le film en profondeur). En ce sens, oui, la pénibilité sensorielle du film parvient à nous faire danser, comme ce personnage de douleur qui, possédé, dans ses mouvements suppliciés, en produit un ballet à la surface des eaux.

Silent Voice

Reka Valerik / 2020

Les premiers mois en Belgique de Khavaj, jeune espoir du MMA ayant fui la Tchétchénie après qu’on y ait découvert son homosexualité, et promis de le tuer…

Légers spoilers. « Faire d’un problème une vertu » répétait Tavernier qui, échouant à faire se rencontrer ses deux héros dans le scénario de Laissez-passer, avait fini par faire de l’impossibilité de cette rencontre un motif répété, volontaire et central de son film. Documentaire modeste et saisissant, Silent Voice est lui aussi un film qui fait d’une contrainte une force, et d’un empêchement son principe : celui d’un film sans visage. Le laissant hors-champ pour préserver la sécurité de son protagoniste, le film se fait tout entier œuvre sur une gorge, une nuque, tout un dos de douleur, sur une masse comme vidée (sans émotions faciales, sans voix), qui en s’interdisant de nous faire face, comme constamment en refus, nous fait viscéralement vivre le blocage qui se joue dans la gorge même du réfugié. Un refus formel au diapason de celui, très concret, que le personnage oppose à sa mère coupable, qui s’épuise dans l’absence téléphonique de réponses à ses angoisses… Du fait même de toutes ces contraintes, Silent Voice est aussi un film de nuit, comme si le monde entier s’était éteint, survivant désormais dans la pénombre (celle des réseaux, dignes de la résistance, qui trimballent l’homme de planque en planque ; ou celle du planétarium, au noir spatial, seul endroit protecteur où le réfugié se sent bien). Les quelques éclairs de lumière, numériques et criards, apparaissent alors comme les fantômes d’un monde écroulé, d’un bonheur factice qui semble n’avoir peut-être pas existé, comme une légende lointaine… Le film gêne parfois en laissant apparaître des moments qui ne peuvent avoir existé sans un certain degré de mise en scène, en ce qu’ils prétendent une intimité que contredit la présence même d’une caméra. Mais c’est bien la seule maladresse qui traîne sur ce documentaire pour le reste absolument impeccable, cohérent, sans coquetterie ni fausse note, qui vient se ranger dans le club très privé des films qui semblent se finir trop vite.

Linda veut du poulet

Chiara Malta & Sébastien Laudenbach / 2023

Linda est injustement punie par sa mère, Paulette, qui ferait tout pour se faire pardonner…

Légers spoilers. Si on le compare au premier film de Sébastien Laudenbach, Linda veut du poulet transforme brillamment l’essai : chargé d’une sourde mélancolie, mais aussi d’un inattendu réalisme (de par ses voix, ou par le travail sonore) qui contraste joliment avec son abstraction visuelle, le film permet aux recherches graphiques du cinéaste de perdre de leur côté coquet et vain : les voilà soudain narrativement et émotionnellement investies, peut-être aussi grâce à l’arrivée de Chiara Malta à la co-réalisation. Ce que réussit le mieux le film, c’est ce portrait comique du quartier en réseau, dans une glissée progressive vers un gentil chaos (qui rejoue peu à peu entre les immeubles la manif hors champ dont on parle tant, charge de CRS comprise). Plus mystérieusement, les tâches de couleur aux fenêtres, ou le chœur entremêlé de réflexions murmurées d’enfants qui semblent communiquer par-delà leurs appartements, suggèrent autant d’âmes colorées qui vacillent, cohabitent et se mêlent d’un immeuble à l’autre, en contrebande du monde des adultes. Le film n’a qu’un vrai défaut : ses chansons, moments pépères de performance plus abstraits, où les deux cinéastes semblent mettre leur film de côté pour faire parade de leurs idées visuelles, sur un ton poético-lunaire plus convenu qu’on a déjà vu mille fois traverser l’animation française. Seule tâche superficielle sur un film qui, pour le reste, a trouvé là un parfait équilibre.

Fleur pâle

Masahiro Shinoda / 1964

Après avoir purgé une peine de trois ans pour homicide, Muraki réintègre son clan de yakuzas à Tokyo. En reprenant ses activités clandestines, il fait la connaissance de Saeko, qui fréquente son cercle de jeux… (Kawaita hana en VO)

Spoilers. Shinoda était ma dernière case majeure à cocher dans le panorama de la Nouvelle Vague japonaise. Et on y retrouve, de fait, les traits habituels à tant de films du mouvement, ici réunis pêle-mêle : passion pour les univers interlopes, tumulte d’une bande-son accidentée, fuite en avant suicidaire des personnages – autant de réflexes et motifs auxquels je goûte peu. Mais l’habituel chaos visuel et sonore de ces films trouve cette fois contrepoint dans une grande élégance noire, qui habille Fleur pâle comme un requiem (jusqu’au meurtre final funèbre, quasiment liturgique ou rituel : assassiner pour le voyeurisme de quelqu’un d’autre, se condamner sciemment). Sous la science achevée de la forme (pas un dialogue sans l’invention d’une configuration de mise en scène), le film mène loin le nihilisme propre à la période, qu’il reformule en une sorte de misanthropie désespérée qui préfère la prison à la vie, à peine couverte d’un voile de tendresse (le rapport qui se lie avec le jeune tueur). Enfin, la fascination tête-à-claque de la période pour les mafieux, qui s’incarne là encore dans le descriptif de rapports de clans aussi obscurs que leurs séances de jeu d’argent, se tempère d’une fatigue appuyée pour le milieu et ses usages. Au final, pas mal de choses font de ce film une plutôt bonne pioche dans le jeu des Nouvelles Vagues (l’ensemble ayant par ailleurs la sympathie de se révéler, comme souvent alors au Japon, assez indissociable du cinéma de genre). Ce n’est pas assez pour enlever à la période ce qu’elle a souvent pour moi d’irritant, ni pour effacer un sentiment lancinant de manque de profondeur, mais le résultat est impeccable.

Le Procès Goldman

Cédric Kahn / 2023

En avril 1976 débute le deuxième procès de Pierre Goldman, militant d’extrême gauche, condamné en première instance pour quatre braquages à main armée…

Légers spoilers. Si Le Procès Goldman est si plaisant à suivre, il semble assez évident que c’est d’abord parce que le cinéaste y fait preuve d’humilité, et d’un retrait presque complet. Pas que la mise en scène soit tout à fait absente, ou anonyme (elle tord parfois volontairement l’espace, et dérape même un chouïa, de temps à autre, en désignant une larme dans le public sur un discours qu’elle décrète émouvant), mais parce que le découpage est entièrement concentré sur la mise en valeur du matériau – à savoir le texte (réinventé) du procès, à qui l’on donne toute lisibilité, et l’excellent jeu de comédiens étrangement théâtraux, pris dans l’écrin d’une élégante lumière simulant la pellicule. La caution réaliste d’échanges “ayant existé”, paradoxale vu l’absence de transcription du procès et les entorses faites à la réalité (le témoignage de la femme de Goldman à la barre, notamment), suffit à doper l’intensité vibrante des échanges, mis en valeur par l’essentialisme minimal d’un film qui en restera là. Kahn, en effet, semble se refuser à aller chercher son bonheur plus loin : le spectateur ressort avec un avis flottant sur les divers enjeux du procès (la judéité, la police…), laissé juge par une mise en scène cultivant sa neutralité, sans qu’on soit bien sûrs que le film ait au fond réellement travaillé ces questions. Par ailleurs, une note : cela commence à faire un sacré paquet de films judiciaires applaudis en France (Anatomie d’une chute, La Fille au bracelet, Saint-Omer…) donnant l’impression que les nouveaux cinéastes, dans la forme du procès, trouvent une sorte d’antipoison aux errances du cinéma d’auteur national – à la fois en les remettant en position de serviteurs d’une mise en scène (celle de la justice) qui leur préexiste, mais aussi en leur donnant un prétexte pour justifier des configurations et une parole volontiers théâtrales, sans avoir à s’en excuser.

Dancing Pina

Florian Heinzen-Ziob / 2021

Au Semperoper en Allemagne et à l’École des Sables près de Dakar, de jeunes danseurs, guidés par d’anciens membres du Tanztheater de Pina Bausch, revisitent ses chorégraphies légendaires…

Légers spoilers. Dancing Pina est un documentaire patiemment et rigoureusement mené, témoignant d’une longue et ample attention à la danse qui manquait parfois au film de Wenders (qui compensait vaguement cette carence par la profondeur vivante de la 3D). Le montage laisse certes ici souvent l’impression d’un assemblage de petits moments (bouts de témoignages, de recherches chorégraphiques) n’allant pas toujours en profondeur, zappant calmement des bribes de scènes intéressantes qui se contentent de faire surface, en survolant les différents sujets potentiels auxquels le film voudrait se cogner. Mais l’ensemble avance et narre aussi autrement, à plus long terme, par la répétition de sessions de travail sur les mêmes passages (le lever de table d’Iphigénie, par exemple), qui s’en retrouvent peu à peu gorgés de sens et d’intentions, amenant le spectateur au même processus de concentration et de conscience aiguë du geste dansé, dans la même recherche d’authenticité que celle qui anime les danseurs. Malgré le deuil et le regard en arrière (qui étouffaient déjà un peu l’essai de Wenders), l’inévitable dimension laudative et hagiographique d’un film sur Pina Bausch se trouve ici canalisée par la passation du ballet à une nouvelle génération de danseurs, venus d’autres horizons, et par la réinterprétation des enregistrements de la troupe originelle, qui instaurent la possibilité d’un dialogue. Le film est campé sur des lignes simples (l’occident bleu et d’intérieurs d’Iphigénie, la scène rouge et aérée de l’Afrique), mais efficaces. Reste que devant ce carré de plage final, cette représentation au public absent (paradoxalement moins vivante et intense que le dernier filage), on garde en bouche l’impression de ne pas savoir où tout cela va, ni ce que ce documentaire avait à dire, l’ensemble restant entravé par une sobriété et une neutralité qui le limitent.

La Tresse

Lætitia Colombani / 2023

Trois vies, trois femmes, trois continents, et trois combats à mener…

Spoilers. On sait que les combats justes (ici le féminisme) ont toujours été le prétexte pour vendre comme de l’art des œuvres relevant du téléfilm, ou d’un académisme terminal. Mais on atteint désormais une étape supérieure : la célébration béate, presque religieuse, de la sororité comme supplantant toute autre forme d’inégalités, en arrive à filmer des horreurs. À savoir, ici, la beauté lyrique de la mondialisation, où toutes ces femmes, main dans la main, vont pouvoir s’entraider par-delà les frontières : une chaîne globalisée où une plus pauvre que pauvre, en Inde, va pouvoir sacrifier ses cheveux et ceux de sa gamine pour pouvoir offrir une perruque de luxe à une richissime avocate Canadienne… Le tout chanté comme un miracle égalitaire sur du Ludovico Einaudi, plans de bateaux containers inclus, comme dans le pire film d’entreprise – sans se rendre bien compte, semble-t-il, de ce qu’implique ce qu’on est en train de montrer. L’indécence a des limites : non, la domination sociale subie par une intouchable en Inde n’est pas celle d’une haute-bourgeoise affrontant sa chimio ; non, les femmes ne sont pas que des vagins se tenant par la main, réduites à leur courage féminin. Le film n’est pas mal joué (et se suit sans efforts, le saut d’un pays à l’autre permettant de maintenir l’attention), même si sa mise en scène absente ouvre la voie à un redoutable didactisme, ou à des conventions ridicules (le Sikh italien, qui ressemble à un fantasme niais sorti d’un roman Harlequin). Mais le projet ne peut se relever de sa vulgarité profonde, et de son tropisme « we are the world » semblant ignorer les inégalités sociales et géopolitiques outrées de la sororité qu’il met en scène.

Notules

Un an de notes et de notules en retard, c’est peu de dire qu’il y a de quoi éponger…

• Démarrons par le patrimoine hollywoodien, avec mon tout premier Albert Lewin : Le Portrait de Dorian Gray (1945), une œuvre qui, de par sa forme raffinée et surchargée, comme par son énonciation bavarde, trahit des envies de sophistication. Le film s’aligne très nettement sur son héros, en ce qu’il en émane quelque chose d’à la fois splendide et d’un peu froid, comme difficilement habité. Parfois, les idées de Lewin ont une beauté crépusculaire, qui emporte magnifiquement le morceau (le jeu d’espaces autour de l’arrivée du frère, notamment) ; parfois aussi, l’ensemble vire au kitsch (la toile peinte corrompue, dont le film a cela dit l’intelligence de retarder l’apparition au maximum). Une erreur du cinéaste, me semble-t-il, est de nous refuser le moindre trouble en faisant de Gray une beauté sèche et glaciale, plutôt qu’un visage ouvert où l’on pourrait lire l’innocence dont chacun nous parle, ce qui viendrait un peu perturber notre dégoût du personnage. En canalisant par ailleurs les enjeux narratifs dans des notions très pépères de salut et péché, le résultat, tout ravissant qu’il soit, bouscule assez peu.

• Breaking Away (Peter Yates, 1979) ressemble à un film US des années 80 (chronique d’une bande d’ados et de post-ados, ton comique, optimisme final) qui aurait ingéré un film US des années 70 (réalisme social, complexes de classe). Malgré cette singulière hybridation, le résultat m’a un peu déçu. Le film a quelques atouts (comme ce beau décor de carrière), mais pâtit d’échanges dialogués peu naturels, et de personnages aplatis à un unique trait caricatural, souvent ingrat et trop forcé pour être crédible (le mensonge énorme à tenir, la rancœur univoque du plus âgé). Yates déséquilibre par ailleurs son trio central en ne s’intéressant clairement qu’à l’un de ses trois personnages. Bon an mal an, son film sait néanmoins se faire plus stimulant, dans sa manière de briser les idéaux de ses protagonistes sur le tard, ou encore par l’attrait Ben-Hurien de sa course annoncée. Reste qu’il était possible de faire mieux à partir de ce magma de rancœur sociale : quelques rares moments, comme celui du chef de meute universitaire soudain interloqué devant la rage de son concurrent prolétaire, qui continue à nager malgré sa blessure, nuancent joliment le conflit de classe trop souvent grossier qui meut le film.

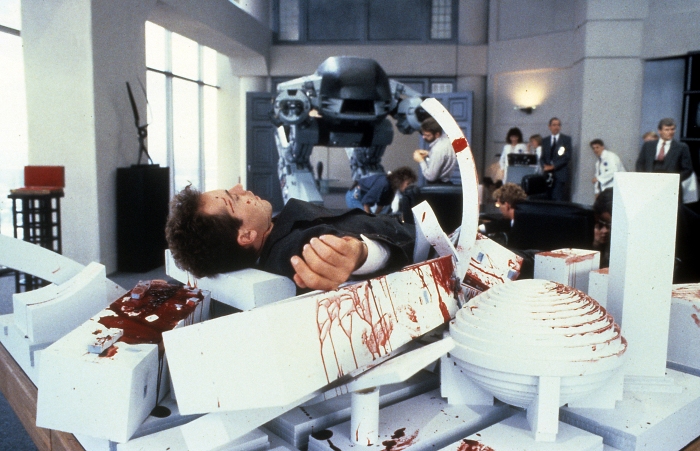

• Des films de Verhoeven explorant le fascisme latent de l’Amérique reaganienne (

Total Recall,

Starship Troopers : SF glorieuse, passion des muscles et des machines, capitalisme ébloui…),

Robocop (1987) est sans doute le plus abouti. Peut-être parce que le fascisme ne s’est jamais aussi bien incarné que dans cette institution policière, avec son bon droit et son goût de l’ordre, ou sa mise à mort de bandits sur des accents triomphants qui font chanter le lyrisme du blockbuster en toute ambiguïté. Le programme ironique de Verhoeven n’est certes pas exactement subtil, mais il donne le change en exprimant viscéralement la phobie que le cinéaste a de son époque, par des images fortes et presque conceptuelles : le policier tirant sur l’un des siens en temps de grève, l’employé littéralement objectifié par sa boîte qui parle de lui comme s’il n’était pas là, le rêve familial banlieusard qui semble être un mirage n’ayant jamais existé, le patron littéralement intouchable tant qu’il fait partie de sa multinationale… Les trouvailles brillantes sont foison.

• F for Fake (1973), bilan d’une filmographie de narrateur-menteur, devrait s’offrir comme le salut final ludique d’une carrière pleine de maîtrise. Il s’en présente malheureusement plutôt comme la forme dégradée. Déshabillé de l’expressionnisme, le cinéma de Welles n’a ici plus que sa science du montage pour déployer sa fibre baroque : son découpage s’avère brouillon et fatiguant, ressassant trop longuement un sujet qui aurait davantage convenu à un court-métrage. Il semble, au fond, ne rester de la virtuosité de Welles que ses effets de manches, une façon de jouer et de narrer qui tourne désormais à vide, en toute facticité. L’autoportrait, celui d’un bonimenteur dont l’agitation est sa propre fin, se fait alors un peu triste… Pour la première fois, par ailleurs, le cinéma de Welles m’a semblé daté, marqué par les modes de son époque. Le segment Picasso, où Welles recommence à créer ses propres images, et où le montage se fait plus joueur et diffracté, repose un peu le film sur ses pattes, mais l’ensemble reste néanmoins décevant au vu de sa grande réputation.

Un petit tour des sorties européennes récentes à présent – quand bien même certaines ont déjà plus d’un an.

• Comme pas mal des films populaires italiens récents, Dernière nuit à Milan (Andrea Di Stefano, 2023) a du mal à se départir d’une surcouche de vulgarité et de clichés (l’univers mafieux et son lot de magouilleurs, son flic taiseux et sa femme vénale, ses appartements riches et criards, ses plans clinquants au drone…). Le film a cependant plus dans le ventre que ces archétypes, et révèle tout son potentiel lors d’une remarquable séquence centrale, celle de la longue virée en voiture : tendue et économe, rigoureuse, elle commence comme une sorte de jeu d’échecs pour finir en chaos nocturne halluciné. La suite, sans démériter, doit se dépatouiller avec un personnage féminin déplaisant, une résolution peu crédible, et les banalités du lyrisme policier (on peine à partager l’élégie du flic honnête quand celui-ci, à la base, a accepté un poste au sein de la mafia). Bref, il y a du talent là-dedans, mais il est encore trop écrasé par les normes du polar mafieux, auxquelles le ton et la personnalité du film semblent tout inféodés.

•

Memory (2024), ma première rencontre avec Michel Franco, me laisse sans impression précise en bouche. Je remarque bien la clarté cristalline du récit (une femme qui se souvient trop et un homme qui perd la mémoire : ça pourrait presque être le pitch d’un feel-good movie hollywoodien) ; je constate tout autant le traitement impeccable et nuancé du cinéaste, quoique son style me semble assez peu caractérisé au-delà des traits typiques qu’on prête à l’internationale des auteurs (plans longs laissant apprécier la situation en direct, aucun souci à montrer les personnages dans l’ombre ou de dos…). J’en garde au final une impression voisine de celle que m’avait laissée le très bon

Compartiment n°6 : celle d’un canevas ultra-classique rejoué avec la mesure et le doigté du cinéma d’auteur, mais qui ne me laisse pas beaucoup plus de goût que le constat de cet accomplissement.

• Après

Jauja et

Zama,

Les Colons (2023) est un nouveau film abordant la colonisation de l’Amérique du Sud comme on filmerait l’arrivée sur une autre planète : grands paysages étranges, vides et colorés, au milieu desquels les militaires du vieux continent ressemblent à des aliens inadaptés. Felipe Gálvez Haberle est un cinéaste motivé, mais c’est peu de dire que son film n’est pas subtil… Dès les premières secondes, tout est volontariste et forcé, du montage fabriquant artificiellement un rythme, à cet effet de scénario (le meurtre) cherchant d’emblée le choc de manière poussive – sans parler de ces textes rouges plein cadre, ou de la musique insistante. La puissance plastique du film le sauve (quand bien même celle-ci n’est pas très fine non plus) ; du moins le projet, à force d’insistance visuelle, parvient à nous immerger dans sa vision du monde. La dernière partie, plus en décalage et inattendue, en trouvant des détours plus retors pour dire la violence coloniale, aide à terminer ce film dans la bonne direction.

• Il boemo de Petr Václav (2022), tout en suivant les étapes balisées d’un biopic d’ascension et de chute, est intéressant en ce qu’il parvient à trouver un équilibre entre l’écueil d’une vision romantique du XVIIIe siècle, et la facilité qu’on aurait à le peindre avec puritanisme, comme une époque uniquement décadente et cynique. Le film, sans se refuser les plaisirs de la reconstitution costumée, opte plutôt pour des intérieurs nus à la lumière froide, comme si on jetait sur ce passé un regard neutre et documentaire. Même sens de l’équilibre pour certains personnages, comme ce roi qui se voit redonner une chance de montrer les nuances de son caractère, après un premier portrait assez grossier… Néanmoins, on peine à trouver du sens à cet enchaînement biographique sous forme de chronique ; la mise en scène à l’épaule, si elle désacralise efficacement le passé, empêche aussi les prises de positions du découpage, n’aidant pas à réveiller notre attention. Une scène seule y parvient, c’est celle de la rencontre avec Mozart : soudain, Vaclav doit mettre en scène le mystère, c’est-à-dire le génie. Le regard réaliste du film (jusqu’à ce jeu un peu bonhomme de l’enfant) se cogne alors à une altérité qui le challenge et le stimule.

• Impeccable petit thriller minimaliste, dont la force d’oppression fait en soi propos politique,

Border Line (Vásquez, Rojas, 2022) est un film efficace, sans défaut, petit café serré d’1h17. Et c’est un peu sa limite : on a du mal à en retirer autre chose qu’une expérience de tension au présent. À l’image de la pique ironique fermant le film, l’ensemble a des difficultés à accoucher autre chose de son dispositif qu’un simple effet d’efficacité immédiate. Dans un genre voisin,

Reality était parfois plus maladroit, mais parvenait à créer un vertige dépassant le moment de la séance.

• Le Ciel rouge (2023) me confirme que si le cinéma de Petzold est agréablement mené (bien joué, correctement écrit, relativement fin), il est comme bloqué par le plafond de verre d’une approche sage, façon bon élève appliqué, peu inspirée et quelque peu laborieuse. Il y a pourtant de belles pistes. Si l’idée de faire un film entier sur un personnage médiocre n’est pas de bon augure (d’autant que cela finit par fragiliser le scénario : que lui trouvent donc cet ami et cette jeune femme ?), le héros nous met au fond dans une position assez universelle (se sentir isolé quand les autres profitent, baisent et s’amusent), son personnage fonctionnant scénaristiquement moins comme un cas social que comme un point de vue. On peut aussi apprécier que la métaphore incendiaire n’arrive qu’au point d’acmé, semblant soudain frapper de tous côtés comme une malédiction. Et puis il y a, toujours, l’excellente Paula Beer… Mais l’ensemble, fragile, ne sait prétendre à plus qu’à ces petites qualités cumulées, sans jamais savoir se faire plus frappant et singulier.

• La célébration critique délirante de

Fermer les yeux (2024) de Victor Erice me laisse dubitatif (tout comme l’était, à vrai dire, celle de son premier long). Sur le canevas symbolique d’un septième art qui agonise (et en empruntant l’argument scénaristique du

Mystère des roches de Kador), le film prend un plaisir vaguement communicatif à observer le monde avec calme, dans l’élégance apaisée d’une lumière à la précision cristalline, contemplant le visage de son acteur mûr et fatigué. Mais hormis quelques idées éparses (notamment ce jeu de regards permettant le beau final), le film se suit souvent à la lisière de l’ennui, avançant de manière régulièrement laborieuse (informations lourdement transmises par les dialogues, regard sur le “cinéma mourant” à la limite du discours de vieux con). J’en retiens, malgré de belles choses, une sensation de vide et bien peu d’émotions.

• Finissons ce passage en revue européen par un film bien plus mainstream, mais tout aussi raté : Le Zillion (2022), histoire vraie de la boîte de nuit branchée d’un entrepreneur pourri, en Belgique. Un énième avatar de ces sous-sous-sous-Guy-Ritchie-movies qui pullulent, avec toujours le même programme : fric à foison, drogue et carrés VIP, brutes et pratiques mafieuses, filles à poil, le tout dans un rise and fall hypocrite qui se masturbe trop fort sur le milieu qu’il décrit pour qu’on croie une seconde à ses remords tardifs. Comme d’habitude, le cynisme ambiant s’imagine caution d’authenticité, au gré de personnages mesquins et d’une vulgarité crasse, qui va se loger jusque dans les manières du film. Malgré l’effort, et le trajet travaillé des protagonistes, la vision est pénible.

Attaquons-nous pour finir à la corvée des comédies françaises récentes, en compilant celles que j’ai eu le plaisir de croiser au boulot…

• Commençons par la relative anomalie de cette série : Complètement cramé ! (Gilles Legardinier, 2023), qui raconte le retour d’un veuf anglais dans le domaine français où il a rencontré sa femme, et où il se fait employer comme domestique par la maîtresse des lieux. Totalement anachronique, jusque dans sa musique imitant celle des divertissements hollywoodiens chaussonniers des années 90, le film semble comme en bulle – exactement comme ses personnages en fait, heureux de jouer leur partition du maître et du servant, au milieu d’un domaine isolé du monde (monde qui, hors du domaine, n’existera littéralement jamais à l’image, le prologue britannique excepté). Le film, bien que pas désagréable, est paresseux au dernier degré : Malkovich vient jouer la partition du flegme anglais qu’on attend de lui, Ardant joue le rôle de l’aristocrate suave qui lui colle à la peau depuis tant d’années, et le récit s’embarrasse à peine d’un antagoniste.

• La Plus belle pour aller danser (Victoria Bedos, 2023), sur une collégienne se mirant secrètement en garçon, fut pour moi un calvaire, en ce qu’il est tout entier construit sur un énorme mensonge (ce qui implique à la fois une gêne et la peur d’être découvert, aka ma kryptonite au cinéma). Pas que le film y soit pour grand-chose, pourtant, tant il s’avère platounet : la comédie est pleine de bonnes intentions, mais passé un synopsis à la configuration inhabituelle (le garçon dupé a lui aussi un secret), l’absence de mise en scène et l’artificialité forcée des rebondissements empêchent de construire quoi que ce soit de mémorable. Par ailleurs, l’utilisation de vieux personnages secondaires marrants et complices, décidément une marotte récente de la comédie française, commence à tourner au gimmick.

• Passons aux purs produits d’usine. Jeff Panacloc, à la poursuite de Jean-Marc (2023) invente une origin story au duo de personnages que le ventriloque a popularisé sur scène… Pierre-François Martin-Laval, qui réalise (tout en précisant bien, dès le premier carton du générique de fin, que le film se fait avec « l’aimable participation de PEF »…) semble avoir depuis longtemps abandonné les très vagues prétentions auteuristes de son premier long, pour devenir un faiseur de comédies françaises tout ce qu’il y a de plus standard. On n’est pas dans le pire du panier, mais cela reste un produit anonyme et sans risques, caressant le public à coups de lapalissades (méchants riches très pédants, gentil peuple), et souffrant de la mollesse de son acteur principal dès qu’il ne parle plus à travers sa peluche.

• Tout aussi pépère et scolaire (un comble, vu le sujet),

Les Blagues de Toto 2 : classe verte (Pascal Bourdiaux, 2023) s’attèle donc à inventer une suite

au premier opus, dont il échange le gamin relativement ingrat (désormais trop âgé) pour un petit roi crâneur de cour de récré au sourire de surfeur. Les fameuses blagues de Toto, en plus d’être plates et pas drôles, consistent grosso modo en des blagues d’humiliation (de préférence sur des personnages fragiles, jamais contre soi-même), en regardant ses camarades l’applaudir comme la star qu’il est. Les quelques réflexes qui traînent (ce fantasme du village écolo trompeur cherchant à pêcher des subventions) donnent une idée plus générale de l’idéologie du film. Il faut attendre une petite fragilité tardive du personnage pour que l’ensemble se fasse moins repoussant.

• On finit enfin par les grands ratages, d’abord avec 38°5 quai des orfèvres (Benjamin Lehre, 2023). Malgré ses tentatives de gags nombreuses, cette parodie policière ne fonctionne jamais. La faute, sans doute, à son côté totalement aléatoire : les gags sont pêchés comme on essaierait n’importe quoi au marché, dans tous les sens, mollement et sans ambition. L’exemple typique est celui des flics : une blague consiste à les montrer ne rien foutre de leur journée (alors que Dieu sait que c’est loin d’être ce qui leur est reproché) ; et le commissariat est satirisé pour son compteur de likes (alors que la police n’a aucune présence sur les réseaux, ni ce type de rapport à la population)… Bref, tout est à peu près comme ça, essayant vaguement des choses au hasard, ne résonnant avec rien. Comme toute parodie qui se respecte, le film n’arrive à un résultat correct que les fois où il prend le modèle qu’il satirise au sérieux – mais le soin manque ici. On est aussi un peu triste de voir Didier Bourdon, l’un des acteurs les plus talentueux des années 90, à présent incapable de saisir l’air du temps, semblant toujours comme en différé, un peu laborieux dans son déploiement de jeu visible, plus vraiment incisif ni capable d’appuyer là où ça fait mal.

• Sexygénaires (Robin Sykes, 2023) enfin, sur un homme découvrant le monde des top models seniors, vient cocher toutes les cases génériques d’une comédie française : un milieu bourgeois qui va de soi (les soucis des patrons de grand hôtel), un sujet de société “tendance” tenant lieu de pitch, un humour reposant sur un perso secondaire antipathique et énervant, et une totale absence d’ambition. On veut bien croire que le cinéaste (qui avait déjà consacré sa première comédie à la vieillesse) poursuit là une thématique qui lui est chère, mais rien d’une personnalité ne transparaît dans ce produit standardisé à en mourir. Et on est un peu triste d’y retrouver Zineb Triki, grande découverte du Bureau des légendes, dans un rôle d’un inintérêt confondant.

Les dernières notes de ce blog datent d’il y a si longtemps que je ne vous ai toujours pas parlé du formidable Sortie de secours, podcast ciné qui, avec celui (plus discutable) de Bégaudeau, représente une exception au milieu du désert des contenus internet cinéma français. On y retrouve l’ancienne équipe de Chronic’art (Joudet, Momcilovic, Sadat…) et quelques critiques amis, avec les mêmes défauts mi-coupables mi-jouissifs qu’à l’époque de leur magazine (élitisme parisien, effets de bande, méchanceté d’aspirants jeunes turcs) mais surtout la même qualité (idées stimulantes, précision des remarques, fulgurances d’interprétation).

Content de voir que je ne suis pas le seul à avoir été déçu (carrément consterné pour ma part) par Fermer les yeux, et par Erice en général, cinéaste littéral et plat, faussement mystérieux.

On ne peut vraiment plus se fier à la critique…

Oui même “L’esprit de la ruche”, je vois bien l’ambiance assez réussie, mais je trouve ça quand même très pauvre, très premier de la classe.

Des trois que j’ai vu de lui, seul “Le Sud” m’a semblé convaincant (sans être fou).

Plein de films ici qui donnent envie d’être commentés.

Content que tu ais apprécié Le procès Goldman. Comme toi, je notais la concentration de films de procès en l’espace d’un ou deux ans et de films souvent réussis (ceux que l’on cite en tout cas ; tu ajoutes à ma listes La fille au bracelet que j’avais trouvé pas mal du tout). Cédric Kahn réussit beaucoup mieux ce film en tout cas que son suivant.

Joudet dans “Sortie de secours” parlait du langage de la justice dans tout film de procès comme quelque chose de massif qui prend fatalement le pas sur la mise en scène (qui impose la sienne)… Je sais pas, en tout cas y a clairement quelque chose à interroger sur cette mode française récente.