Parce que j’arrive bizarrement plus à voir de films pendant la fin du monde, et que du coup ce serait pas ça, mon occasion en or pour enfin venir à bout de mes brouillons ?

Mirch Masala

Ketan Mehta / 1987

Une femme mariée refuse les avances d’un puissant précepteur, et après l’avoir giflé pour se défendre, se réfugie entre les murs d’un domaine où les femmes travaillent les épices…

Quelques spoilers. Passée une ouverture formellement forte, Mirch Masala met à certain temps à convaincre : l’indéniable talent visuel, comme cet étonnant décor (une sorte de désert, le récit se jouant comme aux échecs en une série d’allers-retours entre le village et le campement du précepteur), ne suffisent pas à contrebalancer l’impression d’un film très démonstratif, voire kitsch, dans son didactisme politique et ses recherches esthétiques. Cependant, une fois que le film prend la forme d’une citadelle assiégée, et qu’il adopte les codes du western qui vont avec, il retombe totalement sur ses pattes. En refusant de sortir de la baraque aux épices, en hurlant son non-consentement, l’héroïne transforme un viol qui se serait voulu invisible (la femme sans pouvoir qu’on s’offre incognito aux abords du camp, sous le consentement muet d’une communauté faisant semblant de regarder ailleurs) en une affaire sommée de s’expliciter. Le bâtiment aux femmes devient alors un corps symbolique à part entière, dont personne ne veut prendre la responsabilité de défoncer la porte, ou de “verser le sang” comme on le menace plusieurs fois : par son obstination, le bâtiment oblige le viol à hurler ce qu’il est, le village d’homme à acter de sa complicité, et le geste (pénétrer un bâtiment qui s’y refuse) d’exploser à la vue de tous, en plein jour, dans toute sa violence. L’inspiration formelle du film perd alors tout ce qu’elle avait de coquette pour relier les points avec force et colère, jusqu’à un final puissant dont on pardonnera aisément les quelques notes de mauvais goût, tant il est convaincant.

Scott Pilgrim

Edgar Wright / 2010

Scott rencontre la fille de ses rêves. Mais pour la conquérir, il doit combattre ses 7 ex-petits copains maléfiques… (Scott Pilgrim vs. The World en VO)

Voici un film enthousiasmant autant que frustrant. Enthousiasmant pour sa grande liberté narrative (il est quasiment impitchable), mais surtout pour son génie comique, tout en rebonds et en slaloms, jonglant entre une dizaine de personnages secondaires attachants qui se serrent les coudes sous les remarques acerbes, le tout dessinant sous les blagues une histoire touchante. Mais le film est aussi frustrant parce que, dans son hommage appuyé à la culture geek, il se montre bien trop laborieux. J’avais déjà été frappé, devant Baby Driver du même Edgar Wright, par la façon dont un principe stimulant (le montage chorégraphié sur de la musique) s’appliquait à tout le film comme un dispositif aveugle, souvent peu gracieux, comme une idée qui ne prenait que rarement, s’appliquant à la continuité de manière très théorique. Il en va de même ici pour toutes ces incrustations BD à l’écran ou ces jeux de formats, pour ces combats jeu vidéo un peu laids qui phagocytent progressivement le film en nous privant de temps avec les personnages (qui finissent par se réduire à des archétypes moins nuancés – on pourrait d’ailleurs discuter de l’image passablement machiste de la copine perdue qu’il faut aller sauver de ses anciens errements, puisque Wright ne prend au final pas le temps de reformuler ce postulat plus finement). Dommage de voir un film semblant courir après ce qu’il a de plus médiocre (cette célébration hystérique de la culture geek, ici dégueulée en un gloubi-boulga jeu-vidéo-BD-musique peu flatteur), sans s’apercevoir de l’or qu’il a entre les mains : sa grâce comique, son enthousiasme communicatif, et ses superbes personnages.

Toy Story 4

Josh Cooley (Studios Pixar) / 2019

Woody, légué avec ses amis à la petite Bonnie, se retrouve progressivement délaissé. Celle-ci, à son premier cours de maternelle, fabrique un nouveau jouet…

Légers spoilers. Peu de suites Pixar furent autant redoutées que Toy Story 4, appendice forcément inutile à une trilogie cohérente et homogène jusqu’à l’auto-remake, dont la conclusion laissait peu de pistes ouvertes. Au final, si ce quatrième opus radote encore une fois les schémas de toute la trilogie (jouet qui ne s’assume pas, jouet perdu devant retrouver son enfant, jouet à restaurer…), c’est une plutôt bonne surprise que de voir que son caractère mineur le libère considérablement, permettant à d’autres personnages de briller temporairement, et aux situations de prendre un tour régulièrement imprévu. En confrontant enfin Woody à sa dimension fanatique (prophète et serviteur total chantant les louanges de l’enfant unique), jusqu’à des extrêmes assez troublants (l’acceptation de l’automutilation au nom de l’amour qu’il a tant chanté), Pixar parvient à redonner à sa saga un sens de la conclusion plus convaincant encore, qui consiste à forcer le personnage à grandir et à lâcher prise. On regrette presque, du coup, devant ce nouveau Woody “athée”, de ne pas voir le film expérimenter davantage son propre univers autrement, de ne pas le chambouler et le retourner plus encore, ou de ne pas se coller plus aux basques de la Bergère – certes d’abord recyclée en femme forte pour des raisons d’actualité (le volontarisme d’un personnage aussi parfait laisse quelque peu dubitatif, les intentions suintent), mais le récit y gagne tellement au change, en renouvelant tant les priorités et réflexes de la saga, qu’on aurait bien aimé la voir prendre le film en charge jusqu’au bout. La faute aussi sans doute à un scénario particulièrement composite et rapiécé (l’arc de Fourchette qui se termine au quart du film, des lieux sans rapport et pourtant concomitants…), suggérant que la relative réussite du film final tient quand même du petit miracle.

Le Cuisinier, le voleur, sa femme et son amant

Peter Greenaway / 1989

En dix repas, les rapports se dégradent entre quatre personnages – un cuisinier dans son restaurant, et un trio adultère qui vient y prendre ses repas… (The Cook, the Thief, His Wife and Her Lover en VO)

Quelques spoilers. Deuxième Greenaway que je vois, et toujours le même sentiment oscillant, devant ce film, qui carbure au contraste entre un raffinement de la forme, et la boucherie interne aux plans (violence, chair, cul, scatologie) – une esthétique de la décadence, en somme. Comment recevoir cela ? Parfois, j’ai l’impression de n’avoir en face de moi que l’œuvre d’un maniériste mortifère, qui se complait dans une vision torve du monde : un travail de pervers et d’autopsie, auquel je n’ai aucune envie d’assister. Et puis parfois émerge l’impression qu’il y a plus, derrière la caméra, qu’un simple obsédé de la symétrie. Il est frappant par exemple de voir combien chaque mouvement d’appareil, chaque travelling traversant ce grand décor mental, est une respiration : comme si le regard savant posé sur cette boucherie nous mettait à distance sécurisante (transformant tout cela en théâtre, en décor d’opéra), tout en faisant que le film fonctionne comme sa propre autocritique (désignant le caractère mortifère de ses passions d’esthète – l’ensemble pourrait être un tableau des vanités de plus). Le regard hésite, et le film alterne entre l’impression de se balader dans un crâne (ce monde résumé à quelques décors, le ça et le surmoi qui cohabitent en un même petit théâtre), et le sentiment de simplement subir les délires d’un réal qui n’a rien d’autre à partager que le festin des laideurs de sa misanthropie (même la relation chaleureuse du cuisinier et de la femme, ce que le film a de plus beau, se finit par Mirren lui demandant « Vous voulez me baiser ? » – fatigue…). Sur ce point, le final, qui n’a plus rien à ajouter à ce dégoût une fois arrivé au point terminal de sa propre petite logique, n’aide pas à sortir de salle avec une autre impression que celle, nauséeuse, d’avoir vécu une “expérience” – comme on le dirait d’un plat singulier, inhabituel et repoussant, auquel on ne retournera jamais.

Bacurau

Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles / 2019

Dans un futur proche, le village de Bacurau, dans le sertão brésilien, fait le deuil de sa matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus tard, les habitants remarquent que Bacurau a disparu de la carte…

Légers spoilers. Bacurau et un beau projet, dont la force pourrait presque tenir à quelques principes, quelques images : celle d’un village tenant tête au monde, son parfum prophétique et Cassandre (disparition des cartes, rareté de l’eau, drones qui guettent), l’alliance des criminels et du peuple… Autant de choses qui le sortent du simple exercice de style façon “western transposé”, et qui lui permettent de porter un peu. Mais ce sera tout. Si on reconnaît toujours la patte de Kleber Mendonça Filho à quelques traits caractéristiques (narration en fuite, panos zoomés et montage à visions fugaces, personnages de tous âges…), sa narration coulante empêche d’avoir bien prise sur une situation qui demanderait un regard précis. On a franchement l’impression, la plupart du temps, de ne regarder qu’un film d’auteur un peu chiant qui se pare de meurtres et de fusillades pour réveiller ci-et-là son public festivalier (bien content, on l’imagine, de pouvoir profiter du défouloir sans perdre sa carte “spectateur art et essai”). Par ailleurs, la peinture franchement grotesque des américains, ou les ressorts faciles sur lesquels on convoque notre indignation (tuons un enfant, punissons les méchants), donnent au film des accents passablement adolescents, qui lui refusent toute prétention à penser notre monde sur le plan politique. Ne reste, sur ce plan, que le rôle évidemment défouloir que peut prendre un tel objet sur place, c’est-à-dire au Brésil, comme emblème face à la politique de Bolsonaro – mais il y a quelque chose d’un peu ironique pour ce film à chanter la révolte locale du peuple comme une victoire gagnée, quand le monde qu’il dépeint ne peut que suggérer que ce peuple est d’ores-et-déjà foutu…

CINÉMA CONTEMPORAIN / Maniéristes et post-modernes

Ma vie avec John F. Donovan

Xavier Dolan / 2018

Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune homme raconte à une journaliste la correspondance qu’il a jadis, enfant, entretenue avec cet homme… (The Death and Life of John F. Donovan en VO)

Légers spoilers. Précédé d’une réputation mineure, ce nouvel opus de Xavier Dolan se montre plus posé et classique que ses derniers faits d’œuvre. Et quelque part, tant mieux : moins maniéré, moins hystérique, moins dans l’effet, ce film est moins énervant que le Dolan moyen. Persistent les moments d’émotion artificiels, bricolés à coup de musiques pop (le passage à Londres, la scène au bain, le final…), une manie du collage peu inspiré (on t’a reconnue, la BO de Magnolia remakée), et une bonne dose de narcissisme (cet éloge de l’enfant génial à grande destinée, dans lequel il n’est pas difficile de voir Dolan lui-même). Le pitch, par son culot, permet de tenir éveillé : cette relation enfant/adulte, prise toute à fait au sérieux, ne sert pas qu’à métaphoriser les obsessions et projections de la pré-adolescence envers ses idoles, mais existe aussi pour elle-même – Dolan filme avec enthousiasme et lyrisme une relation qu’on peut juger déplacée, voire dérangeante. Reste tout de même une certaine circonspection devant la finalité que le film donne à tout son petit voyage : soit une revendication de l’homosexualité à assumer qui, sur ce mode lyrique et dans cette filmographie, sans ajouter aucune nouvelle eau au moulin (c’est une banale injonction à sortir du placard), apparaît assez datée, voire désuète, plus très en phase avec les enjeux actuels de l’occidental urbain (le dialogue très gauche sur la comparaison avec le tiers-monde n’est pas pour arranger les choses, ni l’attaque du système Hollywoodien, bien à côté de la plaque : ça fait longtemps que l’industrie cinématographique a ingéré l’homosexualité à son profit). On peut choisir, à la limite, de voir cette histoire (des narrateurs de 2019 relatant des faits de 2006) comme un premier regard “historique” sur cette époque encore toute proche.

Guilty of romance

Sion Sono / 2011

Izumi est mariée à un célèbre écrivain, mais leur vie semble n’être qu’une simple répétition sans romance. Un jour, elle décide de suivre ses désirs et accepte de poser nue devant la caméra… (Koi no Tsumi en VO)

Cette première rencontre avec Sino Sion m’évoque les films de Soderbergh, de Winterbottom, ou encore (dans une moindre mesure) ceux d’Ozon il y a quelques années : des films qui semblent avoir été réalisés à la chaîne, sur une simple idée et sans beaucoup d’ambition, avec un certain talent qui palie cependant mal, et trop visiblement, le fait de n’avoir pas grand chose à dire (sinon des tartes à la crème). Sono Sion fait preuve d’une indéniable efficacité, mais combien de scènes ici seront supportables à regarder une nouvelle fois, une fois le récit déplié, et son intrigue dégonflée en une résolution n’importe-quoi-tesque ? Est-ce vraiment l’élan de la mise en scène à l’arrache, certes un peu vivante, qui nous tient éveillé, ou simplement le fait que le film sache habilement nous divertir par ses éclats de provoc et de cul ? Tout fonctionne à la manière des musiques classiques que Sono Sion tartine d’un bout à l’autre de son film : ça fait vaguement parti-pris, ça fonctionne vite-fait, ça montre patte blanche artistique (on pourrait y adjoindre ces références péteuses à la littérature), en se disant que somme toute “cela passera”. Derrière ce vernis d’efficacité, le film est explicite et sans mystère, démonstratif dans son exploration qu’il suppose mystérieuse des recoins de l’âme humaine, peignant un monde aussi petit et limité que l’idée qu’il se fait de l’inconscient, et qu’il pense dominer : en croyant avoir un surplomb intellectuel sur les personnages et le pays qu’il regarde, le film dit surtout combien il est étriqué lui-même. Bref, il y a peut-être davantage à découvrir dans ce cinéma qui a au moins le mérite de réveiller un peu les canons du cinéma d’auteur japonais (qui nous a peu donné de nouvelles depuis dix ans). Mais à quelques idées près, tout ça me semble bien racoleur et bruyant pour rien…

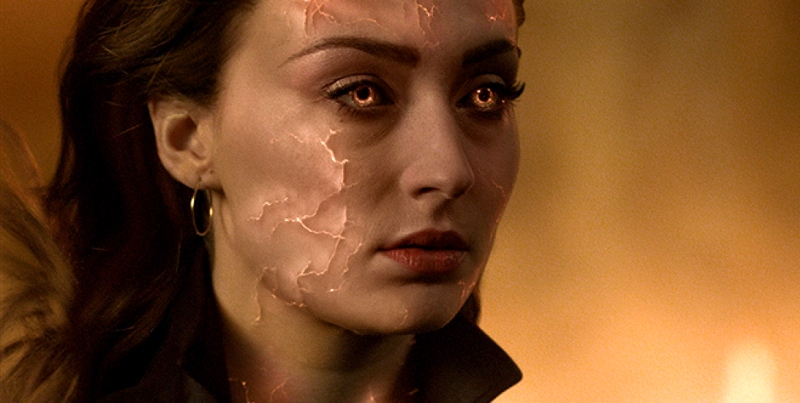

X-Men : Dark Phoenix

Simon Kinberg / 2019

En 1975, Jean Grey provoque un accident de voiture qui tue sa mère et blesse son père. Terrorisée et orpheline, la fillette est recueillie par le Professeur Xavier, qui lui présente son Institut…

Légers spoilers. Comme pour anticiper le retour prochain de la franchise X-Men dans l’écurie Marvel, qui s’empressera de normaliser ce qui était l’une de seules sagas de super-héros où les réalisateurs jouaient encore le rôle de narrateurs (et non d’anonymes interchangeables), c’est en toute logique que cet épisode se choisit un non-cinéaste : le scénariste et producteur des derniers films, qui a peut-être profité là de l’échec critique et public du dernier opus de Bryan Singer. Et le désastre craint arriva… Le résultat, certes moins calorique que le Marvel lambda, n’en reste pas moins d’une platitude olympique. Il ne suffit pas de déblayer le film de son action pour se rapprocher des personnages ; il ne suffit pas de supprimer toute scène annexe à l’héroïne pour faire un film psychologique ; il ne sert à rien de tuer un personnage à mi-film si l’on n’est pas capable de faire ressentir le chaos émotionnel que cela produit sur les autres… Les propos du réalisateur, qu’on peut lire ça et là (« j’utilise la caméra à l’épaule pour que ce soit plus réaliste et moins lisse ») laisse entrevoir l’abyssale profondeur de sa conception de la mise en scène… La saga, soudain dénudée de sa puissance formelle et narrative, se retrouve démunie face à des personnages devenus fades ou irritants (aucune ambivalence face au patriarche Xavier, qui donne au spectateur l’envie de le baffer). Seules s’en sortent Jessica Chastain, sur une partition horrifique conventionnelle mais efficace, et une scène d’action finale dont la configuration, enfin un peu colorée (train en marche, collaboration des différents mutants), réveille un film désespérément fade. Bienheureux les studios Marvel, qui n’ont plus rien à faire : le travail de normalisation leur a été tout préparé.

Notules

Vous êtes sans doute déjà au courant des initiatives mises en place en ces temps Corona – à commencer par la plateforme de la cinémathèque française (aux choix de films stimulants, et à la qualité vidéo malheureusement moyenne). Je me permets surtout de vous diriger vers la cinémathèque de Milan, qui a mis l’intégralité de son catalogue à disposition (il suffit de s’inscrire) : une foule de films muets italiens, notamment, très durs à voir, s’y retrouvent disponibles (même si très compressés là encore, malheureusement). Si vous connaissez la période et savez comment y faire le tri, ça m’intéresse !

Je suis loin d’être fan de Cukor, pour moi pas au niveau des géants de la comédie américaine, mais ce serait un peu dommage de s’arrêter à deux films. Comme tu le dis, il est impersonnel donc il faut tenter d’autres films, qui n’ont rien à voir mais qui peuvent s’avérer d’attachantes réussites.

Agence matrimoniale

Une femme qui s’affiche

Vacances

Madame porte la culotte

Les girls

Content que La vallée de la peur t’ait convaincu

Hey Christophe ! Merci pour les films – je dis pas non, si tu as réussi à me faire aimer du Walsh, pourquoi pas du Cukor… Tu m’as aussi un peu remotivé pour Christian-Jaque d’ailleurs, dont “L’assassinat du Père Noël” m’avait donne le même sentiment de plafond de verre.

C’est une impression ou tu vois (et écris sur) plus de films que d’habitude non ? :)

Hello Benjamin !

En fait le rythme de mon blog donne un aperçu complètement biaisé de mes visions : les moments où il y a + de textes publiés, c’est simplement que j’ai plus de temps dispo pour mettre en forme des brouillons de textes qui traînent parfois sur mon ordi depuis plus d’un an… Là par exemple, depuis le début du confinement, j’arrive quasi rien à me lancer (sinon des films ultra-faciles).

Et toi, quid de ta cinéphilie en temps de Corona ?

Hola, question délicate. Ma petite famille étant souvent sous tension, les temps de cinéma ne sont pas aussi extensibles que pourraient le laisser croire la situation. J’ai commencé par des films ultra-faciles aussi. Jumanji… pas de quoi déplacer un hippopotame. Mais je parviens à glisser malgré tout un ou deux films auxquels je tiens, sur mes thématiques de prédilection. L’actualité de la Kinopithèque est peut-être davantage raccord avec ce que je vois. Quoique le Herzog fraîchement publié attendait dans les placards depuis belle lurette. Malheureusement, Tarkovski attendra encore un peu. (et au passage, content d’avoir pu te lire sur Le portrait de la jeune fille en feu)

Ha écoute c’est peut-être ma complaisance pour le ciné des années 90, mais j’ai une certaines tendresse pour “Jumanji”, notamment pour ses petits détails psy (le même acteur qui jour le père et le chasseur, bon même si c’est pas nouveau…)

Oui Tarkovski, j’imagine qu’en plus c’est pas le genre de textes qui s’expédie rapidement. Curieux de te lire à son sujet !