Parce qu’on a tellement traîné ces derniers mois qu’il y a huit notes au lieu des cinq habituelles, et que ça contrarie fortement le petit maniaque inside me.

Shanghaï Express

Josef von Sternberg / 1932

En pleine guerre civile, une belle aventurière retrouve dans le train qui va de Pékin à Shanghaï un homme qu’elle a aimé jadis. (Shanghai Express en VO)

Plusieurs années avant Une femme disparaît, voici déjà un film qui réunit la diplomatie internationale dans le huis-clos d’un train, à l’épreuve d’une guerre que ces aristocrate traversent peu concernés, avec distance et flegme, en spectateurs, comme s’ils continuaient à trimballer autour d’eux la concession internationale de Shanghai – jusqu’à ce que le conflit et sa réalité ne les rattrapent. Il est impressionnant de voir à quel point la veine baroque de Sternberg, qui pourrait tant se repaître du chaos politique, n’a jamais cette dimension ivre, nauséeuse et dispersée, qu’a souvent le baroque au cinéma : chez lui tout est lisible, à commencer par les enjeux. C’est le problème du film que de vouloir promouvoir l’un d’eux : la question du salut et de la vertu de son héroïne. Ce moralisme, qui mène à d’interminables quiproquos et à une fin molle mariant maladroitement les tons, fait bizarrement tâche dans le tableau d’un film si intelligent : le mystère ambulant qu’est censé être Dietrich en prend un coup, survivant seulement dans les manières un peu artificielles de l’actrice. On préfèrera retenir du film cette impression frappante d’un monde dépressif, et de ses ombres risquant à tout moment d’avaler l’image, où les dernières lueurs de foi menacent de s’éteindre dans un frou-frou charbonneux de voiles et de fondus enchaînés. L’exotisme ici n’est pas une contrée rêveuse, mais un territoire las et somnambule : l’attaque du train, dans l’ombre, tient moins de l’opéra que du chaos banal, presque calme, d’un monde en chute libre qui ne résiste plus. Dietrich, corbeau enfoncé dans ses plumes et étoffes comme dans un nid protecteur, petit monde autonome qu’elle trimballe derrière le bouclier de son cynisme, y trouve parfaitement sa place.

Rester vertical

Alain Guiraudie / 2016

Léo est à la recherche du loup sur un grand causse de Lozère, lorsqu’il rencontre une bergère, Marie. Neuf mois plus tard, ils ont un enfant.

Quelques spoilers. Le titre, à lui-seul, résume le défi posé au cinéma de Guiraudie par le succès de L’inconnu du lac. Les solutions qu’il propose ne sont pas toujours convaincantes, et de multiples artificialités risquent de pervertir cette ballade : fantaisie bricolée (les séances psy végétales), justification facile des errances par la mise en abime (le scénario non écrit), gestes punks un peu gratuits (dont un titre de journal, au sein-même du film, ira souligner le ridicule), et entresoi des rêveries autistes (l’unique femme est éjectée du film, tout le monde désire magiquement tout le monde, et le moindre début de confrontation au monde réel – la horde de clodos – est sauvée par un rebondissement de conte)… La fuite n’est pas que le sujet du film : elle est aussi son mode opératoire. Reste que malgré ces écueils, Rester Vertical est bien plus convaincant et enthousiasmant que, par exemple, l’absurdité baladeuse de Pas de repos pour les braves. C’est que ce nouveau film est mu par une urgence sincère, malgré tout : celle de faire face, à tous les niveaux, à l’angoisse de la stérilité et de l’avachissement. Se démarquant encore de ses collègues français par ce que son cinéma n’est pas (psychologisant, socialisant, symbolique), la ballade de Guiraudie sait aussi ravir par l’alchimie de saisissants chocs poétiques (le bébé appât dont on ne se formalise pas outre mesure, la brebis substitut, la fin). Un peu comme Gus Van Sant à l’heure de Paranoïd Park, Guiraudie tient en main une manière, une magie, dont il ne sait pas exactement quoi faire, mais qu’il entend bien ne pas lâcher, pour continuer tant qu’il peut à en explorer les délices.

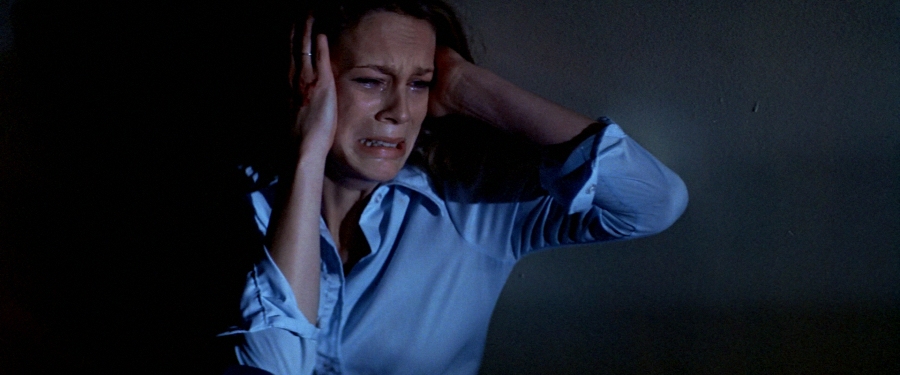

Halloween

John Carpenter / 1978

1963 : le jeune Michael Myers va dans la chambre de sa soeur aînée et la poignarde sauvagement. Quinze ans plus tard, il s’échappe de l’hôpital et retourne sur les lieux de son crime. (La Nuit des masques en VF)

Légers spoilers. L’angoisse a totalement déserté ce film, si séminal que chaque péripétie semble extirpée d’une bible lue mille fois. Halloween se démarque pourtant de ses innombrables enfants, et c’est par son épure : Carpenter résume la banlieue américaine, et tous ses types de relations possibles, au face à face de deux maisons blanches au milieu de la nuit. Difficile, dans ce cadre si abstrait, de vivre la tuerie dans une logique de défouloir puritain, comme ce sera souvent le cas chez les héritiers – alors que sur le papier, concrètement, tout y est. C’est que l’héroïne est ici moins cette vierge pure et idéalisée qu’affectionne le genre, qu’une femme-enfant frigide, d’emblée désignée comme une bizarrerie seulement à l’aise entre les gosses et les livres. Et que dès le début, le garçon qui a tué sa sœur après qu’elle ait “pêché” nous est justement présenté comme un bug, corps immobile comme sur présentoir, machine exécutant son programme sans même avoir compris pourquoi. On a beaucoup parlé du meurtrier d’Halloween (Carpenter le premier) comme d’une figure pure et fascinante du mal – sans psychologie, ni passé, ni raisons. Mais ce tueur présent à chaque coin de plan, apparaissant et disparaissant à sa guise de ce décor qu’il connaît comme sa poche, évoque moins le Mal (au sens biblique) venu investir la banlieue, que sa part non souhaitée de « ça », increvable parce qu’il est l’une de ses expressions naturelles, parce qu’il est l’un de ses visages (au masque aussi lisse que les maisons proprettes), son fond profondément moral et mortifère, son refoulé et sa respiration latente – ce souffle émanant, dans les derniers plans, des maison elles-mêmes.

La Perle

Emilio Fernández / 1947

Dans un modeste village côtier, Quino et son épouse tentent en vain de faire soigner leur bébé mordu par un scorpion. Un jour, au cours d’une plongée, Quino trouve une perle énorme… (La perla en VO)

Ce film est un blitzkrieg formel, dont Gabriel Figueroa semble avoir pris le contrôle total : peu de scènes résistent à la patte du chef-opérateur, le film semblant d’abord servir d’écrin à ses fantasmes personnels (espaces écartelés et cieux immenses, visages sensibles magnifiés, intérieurs aux ombres inquiètes). Peut-être parce que co-financé par Hollywood, La Perle est un sommet de finition, se présentant à nous comme la grande œuvre du classicisme mexicain, son aboutissement. Il n’en a pourtant pas tout à fait le goût… Il est parlant de comparer ce film de Fernández à certaines autres de ses réalisations de l’époque (Enamorada, La Villageoise) : la stase mélancolique, le mélo dilaté jusqu’à risquer la non-dramaturgie (obstacles esquivés, conflits apaisés), a ici laissé place à une sommes d’effets rhétoriques savants, à leurs prétentions démonstratives, et à un goût prononcé de la grande scène. La nouvelle de Steinbeck, ses proportions intimes et son odeur de fable, se transforme en grandiose face à face avec la mort et les éléments, finalement plus virtuose que remuant : la personnalité de Fernández, qui fit les imperfections de ses films mais aussi leur étrangeté, se retrouve comme noyée dans les canons narratifs américains arrivés avec le budget.

La Vie au Ranch

Sophie Letourneur / 2009

Pam a 20 ans. Sa bande de copines se retrouve toujours sur le canapé du Ranch, l’appart qu’elle partage avec Manon.

Dans la grande histoire du naturalisme français, et plus particulièrement dans sa période récente dopée aux morceaux d’énergie brute, Sophie Letourneur a une qualité : assumer, face à ces saillies de vie, qu’elle n’a pas d’autre envie que d’en faire le spectacle. Sur un canevas très lâche et volontiers allusif (un groupe d’amies se sépare en rentrant dans l’âge adulte), le film traque surtout un type particulier d’énergie de groupe, dont il distille la manière par l’absence de récit, parfois non sans artificialité (le cirque un peu faux au lit le premier matin, où on simule les digressions et les fous rires). Le scénario consiste d’abord à explorer les configurations de cette parole libre : le coup de fil en pleurs au milieu du groupe hilare, le baiser commenté hors-champ comme un match de foot, la façon dont ces échanges dysfonctionnent une fois sortis de leur bulle parisienne… Le film laisse par contre un peu circonspect quant au rapport qu’il entretient avec le milieu qu’il décrit : la nullité du concert de jeunes minets, les discussions cinéphiles tête-à-claque sur Hong-Sang-Soo, la gêne face à l’interlocuteur rural – tout cela est-il regardé (désigné, interrogé avec recul), ou accidentel ? Pas qu’il soit question de reprocher au film son autarcie (tant mieux que la petite bourgeoisie des universitaires parisiens s’assume comme habitus, et non comme allant de soi). Mais le manque d’un regard construit, face à ce milieu et à la fatuité de ses manies, se fait assez souvent sentir : sur ce point, l’excellent Marin Masqué (moyen-métrage qui succéda à ce premier long) était bien plus convaincant.

Nocturama

Bertrand Bonello / 2016

Paris, un matin. Une poignée de jeunes, de milieux différents. Chacun de leur côté, ils entament un ballet étrange dans les dédales du métro et les rues de la capitale. Ils semblent suivre un plan.

Spoilers. La façon dont les jeunes gens, dans la première partie de Nocturama, investissent l’espace parisien familier, y recréant une toile de points de vue qui leur est propre, est assez captivante. Le repli de ces jeunes dans le décor d’un grand magasin lisse, comme si on avait glacé le Zombie de Romero, n’est pas non plus avare en belles idées : la nuit à passer se relève vite un moment volontairement long, dont chaque minute pèse, et contre l’euphorie attendue, c’est l’ennui qui règne. Se déploie alors le spectacle d’un nihilisme profond, d’un malaise existentiel, où le pantin sans visage équivaut à un miroir. Il est bizarre de voir tant de critiques s’être offusqués de cette pente quand, dès la première partie, le film montrait déjà une révolution réduite à sa pure chorégraphie – une révolte sans objet (les quelques ébauches d’explicitation, ou de revendication, sont lacunaires ou misérables). C’est la désincarnation de cet élan révolutionnaire qu’observe Bonnello, et s’indigner que celui-ci ne branle pas le lyrisme de Nuit Debout équivaut à passer à côté de ce qui préoccupe son film, qu’on le trouve réussi ou non. Reste le final, passablement tarte dans son cynisme adolescent, usant d’une abstraction (le statut “d’ennemi d’état”) pour s’autoriser à penser comme un tract. Cette fin aurait pu convaincre en tant que pure expérience phobique (le magasin soudain in-cartographiable, les ombres qui rodent, la panique primale), mais il aurait pour cela fallu croire en ces jeunes, plutôt que d’abandonner leur point de vue pour des jeux de répétition un peu vains, qui donnent au montage des airs de démonstration politique neuneu. La réalité, pour le coup, vient quelque peu remettre les pendules à l’heure : il y a un an, des hommes investissaient aussi un lieu fermé pour tirer sans sommation sur tous ses occupants. Ce n’étaient pas des policiers.

Spotlight

Tom McCarthy / 2015

Une équipe de journalistes d’investigation du Boston Globe enquête, pendant plus d’un an, sur des suspicions d’abus sexuels commis au sein de l’église.

« L’Amérique au travail » fut l’une des plus belles obsessions du cinéma américain contemporain, des productions sèches du Nouvel Hollywood (Les hommes du présidents) aux films les plus ronds des années 90 (Appollo 13) : la frénésie des heures supplémentaires et les insomnies, l’énergie du travail d’équipe, les révélations et épiphanies à travers le chaos de papiers épars, l’excitation de voir quelques petits corps venir à bout d’un système qui les domine… Spotlight, de ce point de vue, semble être une entreprise anachronique, venue remettre un peu tard les pieds sur ce territoire maintes fois foulé. Le film étonne pourtant par son retrait et sa sobriété, plus occupé qu’il est à faire une sorte d’inventaire du travail de journaliste (kaléidoscope de sources, de témoignages, de procédures…), plutôt que de jouer la corde du scandale, des rebondissements, ou des envolées lyriques toutes offertes (jamais le film ne plonge réellement, par exemple, dans l’horreur d’une intimité meurtrie : en cas de témoignage, c’est le fait de recueillir un témoignage qu’on raconte, plus que le témoignage lui-même). La sobriété du film tient évidemment pour beaucoup à l’anonymat de la mise en scène, totalement soumise au dossier et au show des impeccables acteurs. Mais on peut aussi y lire, sinon un hommage, du moins un rappel de l’orfèvrerie qu’est un travail journalistique sérieux – moins pour chanter l’exceptionnalité de l’un de ses coups d’éclats, que pour simplement en rappeler le modus operandi quotidien.

Des êtres dans la nuit d’été

Valentin Vaala / 1948

L’amour, les conflits, la mort et la naissance, changent le sort des hommes le temps d’une nuit d’été finlandaise. (Ihmiset suviyössä en VO)

Légers spoilers. Douche froide pour Valentin Vaala, avec ce qui est pourtant considéré comme son chef d’œuvre, et un film phare du cinéma finlandais. Cette ode appliquée à la campagne, collectionnant entre deux péripéties les vues soignées du paysage, est terriblement distante : la musique sagement enjouée semble détachée de tout enjeu du récit, les personnages (le couple notamment) sont de pures surfaces, leurs pensées réduites à quelques inserts de réactions appuyés, leur bonheur est de convention. L’image est nette, lisse et trop limpide, sans ambiguïté, comme un plastique que rien n’habite ou ne traverse… Au point qu’on en vient encore une fois à se demander si cet obstacle posé à toute identification, cette frigidité, n’est pas un trait de cette cinématographie. En effet, le film se déroule sous le cercle polaire, et durant toute la deuxième partie du film, il fait jour en pleine nuit. L’acmée de plusieurs intrigues, qui bénéficieraient habituellement de l’ombre et d’un enfoncement dans la subjectivité de chacun, se fait donc ici dans une étrange sur-lisibilité : le déni lunaire du meurtre en pleine lumière ; la prise de conscience, les yeux grands ouverts, d’un avenir en prison ; le chassé-croisé limpide des personnages à travers le territoire… Ce paradoxe évoque la manière de certains poèmes (une distance morale, allégorique) : il est possible que se joue-là une des dimensions du film, et que je sois passé à côté. Dans le cas contraire, pas de quoi se pâmer : l’ennui domine.

C’est quoi le “gore kro sérieux” ?

Mmm, le gore réaliste (en opposition au gore grand-guignol, qui a un peu disparu) ? “Gore” est un mot trop fort, peut-être. Disons : une figuration de l’horreur qui va de pair avec le combo “réalisme / froncement de sourcil” qui caractérise pas mal de gros films récents (mais évidemment, là quand j’en ai besoin, je n’ai pas d’exemple précis de films en tête…)

Il y a en tout cas souvent chez Burton une familiarité avec l’horreur qui me frappe, et qui me rappelle à chaque fois la diversité des approches possibles, qu’on a un peu perdu pour un panel limité de conventions (sécurité de l’imagerie inoffensive, flashs d’horreur réaliste, etc). Je me rappelle que ça m’avait frappé devant “Sweeney Todd” (film pourtant assez mauvais) : l’impression que tant de réals se la jouent par une horreur plus réaliste, qu’ils ont fini par banaliser même pour le spectateur flipette que je suis, alors que chez Burton l’égorgement a tout son poids. Un peu l’impression que lui “sait de quoi il parle”, et qu’il enterre ses concurrents en quelques images, qui viennent sans doute d’un vécu personnel assez noir (et d’une histoire intime et riche avec le cinéma de genre).

C’est une affaire de rapports, je suppose, plus que de surenchère, ça se loge dans les détails. Par exemple, dans “Miss Peregrine”, le passage avec le cœur qu’on donne au gamin alité. L’organe est assez repoussant, organique, mais on l’enfouit sous une chemise propre et repassée, qu’il ne tâche aucunement de sang. Cette cohabitation entre une figuration réaliste/théorique, dans un geste contre-nature filmé avec naturel par quelqu’un qui ne s’en émeut pas, crée un malaise assez fort, chez moi en tout cas.

Je voulais savoir ce que tu entends par “kro”, parce que ça m’évoque Kronenbourg.

Ah :-)

Ça veut dire “trop” en langage net-préado (“kro mignon”).

I’m too old for this shit.

Tu es dur avec La porte du diable…Théâtral, je veux bien mais il me semble que le contexte est suffisamment complexe (l’Indien est également un soldat américain d’où dilemmes etc) et le traitement suffisamment habile pour qu’on évite l’univocité d’une démonstration.

Il me semble que La flèche brisée est plus “démonstratif”, plus dans l’expression d’un message, tandis que dans La porte du diable, ce qui intéresse ce grand shakespearien de Mann, c’est le déroulement d’une situation tragique.

Ah écoute je sais pas, ça m’a vraiment frappé, surtout que c’est quelque chose que j’avais jamais eu à reprocher à Mann jusqu’ici. Je crois que la maîtrise plastique (au sens “grand traitement pour grand sujet”) m’agace presque plus que la pompe du scénar (avec ce propos didactique qui va se nicher jusque dans les scènes romantiques)… Mais il y a aussi des ratés narratifs, je trouve, par exemple concernant l’avocate : trop peu combative ou empêchée, elle peine à faire exister un duo motivant (on oublie bien vite que deux exclus font alliance), ce qui n’aide sans doute pas beaucoup : le fatalisme tragique dont tu parles, je le ressens du coup un peu comme une convention imposée (quand est-ce que l’avocate ruse, combat ? Quand est-ce qu’elle est forte ?).

Après je ne jette pas le film, ça se défend très bien, je trouve le dernier tiers très convaincant notamment. Et tu as raison pour “La flèche brisée”, ça relativise tout de suite l’échec de Mann (film vu il y a une éternité au Lycée, j’ai peu de souvenirs, mais je me souviens que je trouvais déjà le propos surligné !).