Parce que les sorties en salles initialement prévues sur deux ans ont toutes décidé de se condenser sur trois mois, et qu’il a bien fallu y aller un peu pour dégrossir le bousin…

Illusions perdues

Xavier Giannoli / 2021

Lucien, jeune poète inconnu de la France du XIXème siècle, quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris…

Légers spoilers. Film après film, le cinéma de Giannoli m’apparaît comme le lieu d’un paradoxe. D’un côté, le premier mot qu’il m’inspire est celui de “solide” : rigueur d’une mise en scène consciente, chargée de sens, classique à toute épreuve, sans la moindre prétention auteuriste venant percer l’efficacité narrative (un exemple d’idée invisible : choisir de filmer l’écriture de l’article sur la jeune actrice comme on filmerait un peintre entrain de faire son portrait). Et pourtant, j’ai toujours l’impression bizarre que ce cinéma, émotionnellement, reste un cinéma de surface. Ce que Giannoli arrive à puiser de ce récit, de ces personnages, semble étrangement petit, comme dissonant avec ce qu’une forme aussi mûre et investie, aussi pensée, devrait pouvoir produire. Peut-être manque-t-il ici quelque chose qui transcende la dichotomie entre l’innocence initiale du personnage (idéalisme trop niais pour être partagé), et le cynisme insistant du monde parisien qui le corrompt : idéalement, cette opposition ne devrait être qu’un cadre, au travers duquel quelque chose de plus inattendu, de plus informulé ou mystérieux, pourrait se frayer un chemin – peut-être l’art, ou l’amour, que le personnage a si souvent à la bouche mais qui peinent à s’incarner dans ce projet qui leur laisse peu de place. Car au fond, qu’est-ce que Giannoli a à dire de plus, ici, que ce que le titre du film a annoncé d’emblée ? Tout au plus glane-t-on des références éparses, et pas toujours très subtiles, à notre présent… Giannoli, en tant que représentant d’un “cinéma d’auteur populaire” (comme peut l’être Salvadori dans un autre genre), reste un trésor national, et son film est un immense plaisir que la salle partage avec joie ; mais il semble pour l’instant comme coincé au stade du bon achèvement, d’une excellente qualité d’exécution – l’aspect le plus stimulant du film se situant au fond d’abord à un niveau modeste, celui de la restitution et de l’explication d’une époque au grand public (l’aspect “film service public” à voix-off, peut-être ? Après tout c’est France TV produit…).

Le Château de la pureté

Arturo Ripstein / 1973

Un père de famille strict tient sa femme et ses enfants enfermés dans leur maison, pour les préserver des perversions du monde… (El Castillo de la pureza en VO)

Quelques spoilers. Il est étrange de découvrir ce classique à rebours, en ce que son pitch et son concept, qui font toute sa raison d’être, ont depuis sa sortie largement infiltré l’imaginaire cinématographique, que ce soit très littéralement (Canine, un quasi-remake), ou plus nébuleusement (Le Village). Ce film, qui est le deuxième long d’Arturo Ripstein et son œuvre la plus célèbre, est l’une des seules balises que l’occident retient du cinéma mexicain de la période. Et il s’avère être un film assez impeccable, créant à la fois une parabole austère de délire puritain (c’est sa veine moderne, sous influence Buñuel manifeste), tout en la colorant d’accents fantasmatiques (les orifices voyeurs, la cave sordide, l’inceste – c’est son versant légèrement série B). Son originalité, ce qui en fait autre chose que l’original de ses nombreuses copies, c’est peut-être encore ce décor de maison pourrissante (le pourrissement, la décrépitude humide, fut décidément une grande marotte de la modernité), et plus particulièrement ces déluges d’eau qui servent de décor au film, faisant de la maison une sorte d’arche de Noé qui rattache visuellement ces désirs de pureté aux plus anciens mythes humains – malgré le traitement contemporain sobre, et tout à fait réaliste. Le seul vrai défaut du film est peut-être ne pas savoir se trouver une fin à sa mesure, entre l’intrusion policière (un peu aléatoire et sans direction très claire, pas à la hauteur de ce que devrait être cette confrontation sans cesse retardée au monde extérieur), et le choix d’un épilogue assez abscons.

Julie (en 12 chapitres)

Joachim Trier / 2021

Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se fixer dans la vie. Alors qu’elle pense avoir trouvé une certaine stabilité auprès d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle rencontre le jeune et séduisant Eivind. (Verdens Verste Menneske en VO)

Ce retour en grâce de Joachim Trier, bien que relevant d’un genre différent, me laisse avec les mêmes impressions qu’Oslo, 31 août : avec le sentiment d’un film “bien foutu”, agréable, qui fonctionne parfaitement, mais qui reste prudemment bloqué sous le confort d’un certain plafond de verre. C’est plus visible encore ici par la structure en chapitres, fondamentalement “divertissante”, qui assume la vignette, l’assemblage de moments hétéroclites, s’appuyant ici sur un dialogue investi, profitant là du charme qui se dégage naturellement des acteurs, existant ailleurs juste pour quelques belles images… À ne rien refuser qui puisse aider au récit, y compris d’opter pour les moyens les plus banals (au hasard : quelques notes au piano pour un moment triste), et s’appuyant sur des effets souvent aléatoires ou gadgets, voire peu cohérents entre eux (la voix-off qui bégaie les dialogues et ironise çà et là, ce joli effet de temps figé qui convoque notre lyrisme sans trop servir à grand-chose…), Joachim Trier semble se refuser toute promesse de grandeur, de majesté, d’une œuvre plus profonde et mystérieuse que ce que chaque chapitre annonce sur le papier. Cela lui permet une certaine décontraction (foutu pour foutu, le film ne cherche pas à jouer au grand pensum d’auteur) : le patchwork tonal et le dilettantisme narratif ou formel du film ne sont pas sans épouser l’aléatoire de la vie, permettant d’offrir un film distrayant (ce qui au vu de la banalité de cette histoire de trentenaire paumée n’était pas gagné d’avance), callé sur le rayonnement et la météo changeante des visages de trois acteurs beaux comme des dieux. Une sorte d’impression à la fois douce-amère et lumineuse finit par émerger de ces slaloms triviaux, offrant au final une peinture plutôt fidèle de l’état tiède et hésitant du monde occidental contemporain.

Drive my car

Ryūsuke Hamaguchi / 2021

Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre en deuil, accepte de monter Oncle Vania dans un festival à Hiroshima. Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme chauffeuse… (Doraibu mai kā en VO)

Légers spoilers. Il faut vraiment que je sois arrivé à un stade de frigidité cinéphile terminale pour être déçu par Hamaguchi, mon chouchou contemporain, qui avait réussi à me sortir de ma léthargie en salles… Le cinéaste se choisit pourtant, avec cette conductrice excellemment campée, un double parfait de son cinéma : simple, frontal, élémentaire, sans chichis. Mais il en profite mal. Malgré les trois heures (dont une bonne demi-heure d’introduction), la relation qui se noue entre le metteur en scène et sa chauffeuse semble étonnamment manquer de temps et de patience, peut-être à force d’évitements faits pour ne pas sombrer dans une complicité buddy-movie au programme tout tracé. Le spleen des routes de nuit est finalement assez peu investi, et rares sont les scènes plongeant au fond d’elles-mêmes vers une vérité secrète, comme Hamaguchi en a le talent (il n’y en a qu’une, le face à face avec l’amant, et c’est la plus réussie). Quant au dernier acte, avec son expédition à confessions dans la neige, il semble chercher des moyens artificiels de gonfler le drame et notre émotion… Reste des moments de concentration intense (le final), des sorties de routes mystérieuses (l’épilogue), et quelques configurations intéressantes, qui s’appuient cela dit un peu trop scolairement sur le texte de Tchekhov – et qui font naître en moi une autre gêne : celle de la docilité (pas neuve) d’Hamaguchi pour le milieu de l’art contemporain, toujours terriblement pris au sérieux, intégralement agréé sans légèreté ni recul (tout y est validé – sa prétention et son sérieux de pape, son entresoi social, la dureté des méthodes ici à peine interrogées). Entre l’honneur qu’il y a à prendre la création au sérieux, et la complaisance pour l’image que le milieu a de lui-même, la frontière est mince (par ailleurs, même si c’est totalement anecdotique, la déconnexion des cinéastes et du monde de l’art avec la réalité ne cessera jamais de m’épater – ici d’ordre écologique : choisir exprès un hôtel à une heure du travail pour le plaisir de faire deux heures de route par jour… Bref.)

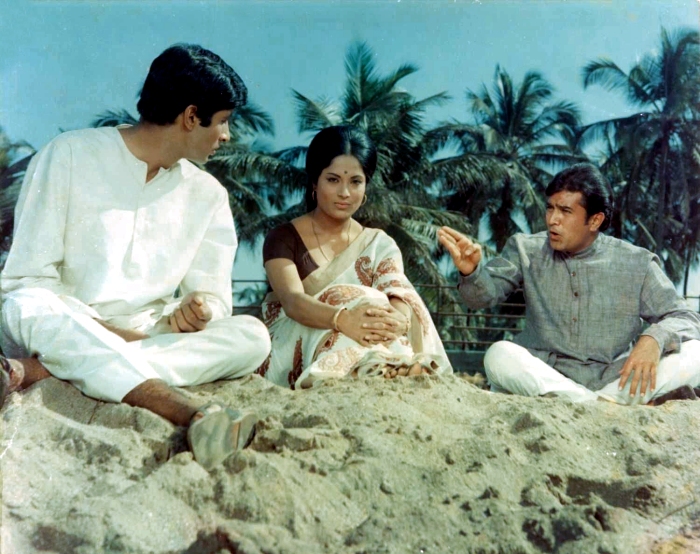

Anand

Hrishikesh Mukherjee / 1971

Bhaskar Banerjee, un jeune cancérologue pessimiste et solitaire, reçoit la visite d’Anand, un malade incurable qui déborde de joie…

Quelques spoilers. Le nom de Hrishikesh Mukherjee revient souvent comme celui d’un des rares cinéastes valables à avoir traversé le cinéma populaire indien des années 70. Pourtant, devant ce film, on est d’abord frappés par une forme qui a achevé sa mue télévisuelle : intérieurs bourgeois sommaires, aux murs vides et à la lumière aquarium, toute puissance du dialogue, mise en scène principalement composée de gros plans – en un mot, une forme lisible. On se dit qu’il va falloir un sacré sens de la dramaturgie pour injecter du cinéma dans tout cela, or les archétypes (très télévisuels, là encore) qui s’ébrouent devant nous dès les premières scènes (héros pur et sérieux, patient boute-en-train et leçons de vie à deux balles…) coupent court à ces espoirs. Cette esthétique dénudée est cependant aussi une forme limpide allant droit au but, et le maniement d’un petit nombre d’archétypes permet, narrativement, des opérations précises. Si le film profite un peu trop du bouton mélodramatique consistant à pétrifier ses protagonistes à l’annonce de la mort prochaine du héros, cela enfante aussi une configuration intéressante, où les personnages passent plus de temps à tenter de sauver Anand, dont ils refusent ou dénient la mort inéluctable, qu’à passer du temps avec lui. Le babillage incessant du condamné à la bonhommie irritante devient aussi, plus le film avance et avec assez d’évidence, une sorte de fil rouge continu que tous ont peur de voir se rompre – à l’image de la bande sonore de cette enregistreuse audio, qui offre au film ses deux scènes les plus inspirées. Ça-et-là, Mukherjee fait donc mouche (souvent autour des chansons, même si celles-ci s’insèrent dans le récit de manière artificielle), et sait opérer une belle plongée progressive dans le soir de ses grands décors blancs. Quant à Amitabh Bachchan, encore jeune et quelques années avant ses rôles d’angry young man, il propose ici une partition plus introvertie, à la fois froide et paradoxalement émotive, qui dépasse l’image du “jeune homme droit” un peu plat que les premières scènes donnaient à voir. Au final, même s’il reste limité par bien des points, ce film rend assez curieux pour aller explorer le reste de la filmographie de Mukherjee.

AUTRES CINÉMAS D’APRÈS-GUERRE / Cinémas populaires d’après-guerre

Le Sommet des Dieux

Patrick Imbert / 2021

A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, un alpiniste que l’on pensait disparu depuis des années. Celui-ci semble détenir un appareil photo qui pourrait changer l’histoire de l’alpinisme…

Légers spoilers. En deux films, Patrick Imbert a confirmé un talent tout particulier : celui de savoir trouver la traduction cinématographique la plus fidèle au style graphique des bandes-dessinées qu’il adapte. Après Renner, c’est donc au pinceau de Taniguchi (mais aussi à son ton, à sa manière) que le réalisateur s’attaque. Il y a une évidente parenté entre les habitudes d’un certain cinéma d’animation francophone (calme, patient, articulé, sans élans ni éclats) et la ligne claire de Taniguchi, la sobriété émotionnelle de ses romans graphiques. Le film confirme cette ressemblance, et il la confirme un peu trop : en se mariant, en s’entre-confirmant, en se validant l’une l’autre, les deux écoles aboutissent à un ensemble trop sage, un peu trop mesuré, y compris dans leurs échappées formelles au déchaînement graphique impeccable mais peu troublant (la jolie tempête). Cette calme rigueur de l’approche, en fait, ne trouve de légitimité et de valeur que lorsqu’elle doit traiter d’un matériau brutal – c’est l’affaire d’une excellente scène, celle de l’adolescent accidenté. Pour le reste, le film manque de radicalité : son doublage très naturaliste d’abord, mais aussi sa musique emphatique (un peu platement romantique, toute en effets sans mystère – on pense à l’échec que fut aussi, sur ce registre, la bande-originale de La Tortue rouge), semblent contrebalancer l’abstraction et l’épure du style plus qu’ils ne le poussent dans ses retranchements, désamorçant ce qu’il pourrait avoir de fascinant dans son ascétisme. L’histoire peine aussi à cacher qu’elle manque d’enjeux une fois que les deux hommes se sont trouvés, et le film ne semble pas croire lui-même aux grandes questions philosophiques un peu vides (« pourquoi monter ? ») qu’il récite pour gonfler ses dernières péripéties d’un horizon artificiel. Pour toutes ces raisons, Le Sommet des dieux peine à dépasser le statut un peu morne de projet carré et parfaitement exécuté, seulement anobli par la grâce de majestueux jeux de couleurs et de lumière pacifiés, et du défi relevé haut la main d’adapter le trait limpide de Taniguchi au cinéma.

Kaamelott : Premier volet

Alexandre Astier / 2021

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon…

En choisissant de répartir son histoire sur trois films, aboutissant à une structure finalement pas très éloignée de celle de son Livre 6, Astier se dispense de l’angoisse d’avoir à repenser son univers pour le cinéma, c’est-à-dire d’une façon unitaire et auto-suffisante. Il peut donc rejouer la série à plein, simplement rehaussée de quelques moyens supplémentaires, et d’une mise en scène un peu plus propre (les effets spéciaux et leur utilisation sont eux toujours aussi kitschs). Reste que devoir passer tous les personnages en revue au nom des retrouvailles laisse peu de place à chacun, gardant de ce fait la plupart enfermés dans un gimmick privé d’évolution (Caradoc et Perceval) – seule Guenièvre, ici, a droit à une scène refusant les habitudes de la série, mais manquant de temps et de préparation pour lui donner poids et émotion. Là où le film surprend par contre un peu, c’est par son manque de densité en gags : le comique est revenu (et plutôt réussi généralement), mais il est revenu fatigué, épuisé, à l’image de son personnage. L’envie de spectacle pourrait donner le change, mais il semble difficile d’extraire du récit une ampleur qui pourrait accompagner cette ambition (le trauma romain s’y essaie, il est un peu léger). On se contente donc du plaisir des dialogues et d’acteurs toujours très bien dirigés (le retour de certains vieillis, dix ans après, a le même côté tendre-amer qu’avait Twin Peaks saison 3). Amusant enfin de noter que le seul parti-pris réellement cinématographique, c’est-à-dire tout ce qui tourne autour du look très réussi (et très juste, très cohérent, comme un délire de pureté qui aurait mal tourné) de Lancelot et des Saxons, est le seul aspect qui a fâché les fans… Il faut croire, à voir les attentes de son public, que Kaamelott n’est définitivement pas fait pour le cinéma.

Battle Royale 2 : Requiem

Kinji Fukasaku / 2003

Le survivant de la dernière édition de Battle Royale a créé un groupe terroriste et déclaré la guerre aux adultes. Le gouvernement japonais kidnappe alors une nouvelle classe de jeunes à problèmes, afin de l’envoyer combattre l’armée de Shûya, repliée sur une île éloignée… (Batoru Rowaiaru Tsū – Chinkonka en VO)

Quelques spoilers. Les retours critiques ne mentaient pas : il y a un fossé entre le grand film qu’est le premier Battle Royale, et sa suite opportuniste. Ce qui ne veut pas dire que celle-ci ne tente rien : à l’allégorie capitaliste du premier opus (devoir tuer ses camarades après les études pour survivre) se substitue ici quelque chose comme une métaphore du service militaire, où les jeunes générations réalisent l’absurdité qu’il y a à être envoyés s’entretuer pour le compte d’adultes décideurs. Le principe a néanmoins perdu de sa pureté conceptuelle, s’éparpillant en diverses tentatives hasardeuses (voir la manière particulièrement artificielle dont s’insère le discours balourd sur les USA), rejouant le premier opus en mode nanar (les mimiques de l’acteur remplaçant Kitano au poste de professeur), ou se repliant sur des conventions (l’assaut armé final chiantissime, fait de derniers mots tragiques et de camarades qui hurlent de tristesse à chaque mort – avec option réac “séparons-nous afin que les garçons aillent se battre et que les filles s’occupent des enfants”, pour d’ailleurs retrouver celles-ci toutes voilées en bout de course ; la logique est imparable). On retient de tout cela quelques éclairs série B old school qui font parfois mouche (le film plus généralement évoque un cinéma fauché : amateurisme diffus, tout miser sur l’unique décor qu’on a récupéré, vide palpable…), d’où émergent quelques images étrangement oniriques (l’attentat, les visions de l’île au loin). Dans l’ensemble, on a surtout l’impression de regarder une version bis du film original.

Quelques mots sur la director’s cut (elle aussi plus qu’opportuniste, on a du mal à s’imaginer le fils Fukasaku en auteur torturé) : elle est pour moitié aussi embarrassante que celle du premier opus (rajout d’inserts inutiles, de flash-backs kitschs, de textes pompeux), mais amène aussi quinze bonnes minutes donnant un peu plus de temps aux personnages et aux différentes lignes narratives. Le film en paraît tout de même un peu moins aléatoire.

Notules

Je profite de ces notes pour vous conseiller chaudement la chaîne youtube de Mystère Orange, projet d’histoire du cinéma d’horreur en cours d’élaboration, truffé d’extraits stimulants et de réflexions pertinentes ! Et qui relève brillamment le niveau d’un youtube cinéma francophone à la qualité globalement déplorable…