Parce que même quand on ne voit plus de films, il faut croire qu’on en voit quand même, et qu’il faudrait pas perdre l’occasion de faire l’étalage annuel de mes déceptions cannoises…

Un éléphant ça trompe énormément

• Nous irons tous au paradis

Yves Robert / 1976-1977

« Chronique très agitée des démêlés de certains hommes avec certaines femmes qui ne sont pas nécessairement les leurs ».

Légers spoilers. Au milieu du brouillard cinéphile ayant marqué mon premier semestre, ces deux films ont été une sorte de cadeau. Le spectateur comateux que j’étais ne les a pourtant visionnés que par micro-bouts, presque scène par scène (ce qui sied bizarrement bien à leur narration à sketchs), que j’ai appréciées comme autant de petites pastilles délicieuses. Il y en a en tout cas là assez pour drastiquement redorer le blason du cinéma populaire français de ces années, le style d’Yves Robert se posant comme un héritier et continuateur évident des grands modèles burlesques (Blake Edwards est d’ailleurs cité à l’image, via l’imperméable) : pas une scène, pas un plan sans une idée de cinéma. Mais le véritable apport de Robert, face à ce qui pourrait virer à la comédie conceptuelle, c’est d’y apposer cette décontraction heureuse, aussi rêveuse et lunaire que le jeu de Jean Rochefort, qui donne au film des airs humbles et tranquilles, voir inachevés (beaucoup de lignes narratives suggérées, ébauchées, sont ainsi laissées telles quelles : ce qui pourrait se vivre comme des faiblesses de scénario permet au contraire une sorte de décontraction du style, laissant la possibilité au burlesque de respirer, de ne pas être trop maniaque). Le plus curieux pour moi reste que la matière première de ces films (les petits soucis d’une bande de mâles quadras aisés des années 70, entre famille, entreprise, et tromperies) est un monde qui m’est assez définitivement repoussoir. Or ce tableau cauchemardesque façon Le Cœur des hommes, les deux films n’arrêteront jamais de l’esquiver, de l’adoucir (la tendresse qui baigne les relations entre amis, la bienveillance émanant de la formidable Danièle Delorme), ou encore de l’interroger (l’homosexualité de Brasseur, le dérisoire des envies de tromperie, la symétrie de l’adultère entre les deux films), sans jamais se vautrer dans la célébration d’une solidarité beauf. Un parfait équilibre entre sobriété et élégance, dandysme et imperfection, recette parfaitement agréable.

Vivre !

Zhang Yimou / 1994

Chine, début des années 40. Fugui, un jeune homme riche et insolent, passe ses nuits à jouer et à perdre beaucoup d’argent…

Spoilers. Le Sorgho rouge se présentait comme un film formaliste, et Épouses et concubines comme un film conceptuel. Vivre prend lui les habits plus traditionnels du film romanesque, mêlant aisément tragédie et burlesque, se montrant plus intimiste aussi (collé à l’intimité de la famille, évitant les grands évènements publics), quand bien même l’ensemble bénéficie toujours des talents graphiques de l’auteur (mais que sa sobriété nouvelle, son naturalisme latent ici, rendent à la fois plus discrets et plus impactants). Comme chez ses collègues d’alors, Zhang flirte parfois avec l’académisme (par le goût des reconstitutions, par la musique à présent datée, dans les moments larmoyants d’émotion un peu faciles aussi), mais l’ensemble est constamment relevé de belles idées de cinéma, qu’elles soient fières et claironnées (la toile percée, la découverte des soldats) ou plus amples et intuitives (toute la mise en scène spatiale et lumineuse autour de cet ami maudit qui vient rendre visite en pleine nuit). Il est aussi troublant de constater la proximité de ce film avec Le Cerf-volant bleu (Tian Zhuangzhuang) et Adieu ma concubine (Chen Kaige), sortis quasiment la même année, et qui racontent peu ou prou la même histoire : un noyau de personnages qui tente de tenir face au poids grandissant du pouvoir communiste, jusqu’à ce que la révolution culturelle les brise tout à fait. Ici segmentée par étapes (comme dans une fable, à chaque décennie, le contexte politique provoque un irrémédiable malheur), cette progression narrative diffère dans Vivre par l’absence assez flagrante d’une vraie fin (d’une rupture, justement), donnant du coup l’impression que le film pousse ses personnages à “continuer à vivre malgré tout”, induisant un curieux bilan “bon an mal an”, comme si la Chine entière avait passé des moments difficiles malgré ses égarements historiques, mais que la réconciliation était actée… Malgré cette gêne, il reste un grand et ample plaisir de cinéma populaire, et toujours la même surprise : que ces films de la cinquième génération (malgré les censures ultérieures qu’ils subirent – deux ans d’interdiction de tourner après celui-ci) aient pu être produits par un régime qui venait de réprimer Tian’anmen.

The Father

Florian Zeller / 2021

La réalité d’Anthony, 81 ans, se brise peu à peu sous ses yeux. Anne, sa fille, tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses…

Légers spoilers. L’idée géniale du film, qui consiste à raconter la maladie d’Alzheimer du point de vue du malade, surprend en refusant de s’exprimer en termes de mise en scène subjective (c’est-à-dire de la manière paranoïaque qu’un tel sujet pouvait suggérer – quelque chose qui irait chercher ses couleurs du côté du thriller, de l’horrifique, ou de l’hallucination). C’est l’écriture surtout, de par sa calme utilisation des ellipses, qui se charge de narrer cette désagrégation de l’esprit et du temps, laissant la caméra de Zeller à une position d’humilité qui permet d’instaurer une sobre distance, sans non plus jouer le regard clinique (ne pas observer le personnage se débattre de loin, comme de derrière une vitre ; ne pas non plus faire système, puisque le film ne s’impose pas de règles strictes, s’écartant brièvement à l’occasion du point de vue de son protagoniste). Droite et rigoureuse comme l’est le script, la caméra s’ingénie plutôt à épouser les contours de l’appartement londonien type, comme un cadre, un fil rouge continu auquel le spectateur se raccroche lui aussi comme à la dernière de ses certitudes, et au sein duquel les décors varient insensiblement (comme une même gamme sur laquelle faire d’invisibles variations). Bien qu’ouvert aux interprétations (le mari violent est-il un fantasme ? Quelle est l’histoire exacte du couple d’Anne ?), le film se refuse au thriller paranoïaque pour rester sobre jusqu’au bout ; il manque sûrement en cela d’un peu de mystère (quelque chose de beau et d’informulé que le spectateur aurait à chercher, à poursuivre à travers ce dédale mental, et qui en ferait le prix). Il manque en somme au film un peu de grandeur et de secret, mais c’est aussi l’honneur de The Father de n’aspirer à rien d’autre qu’être ce film solide et humblement efficace, qui a parfaitement su redigérer son modèle théâtral.

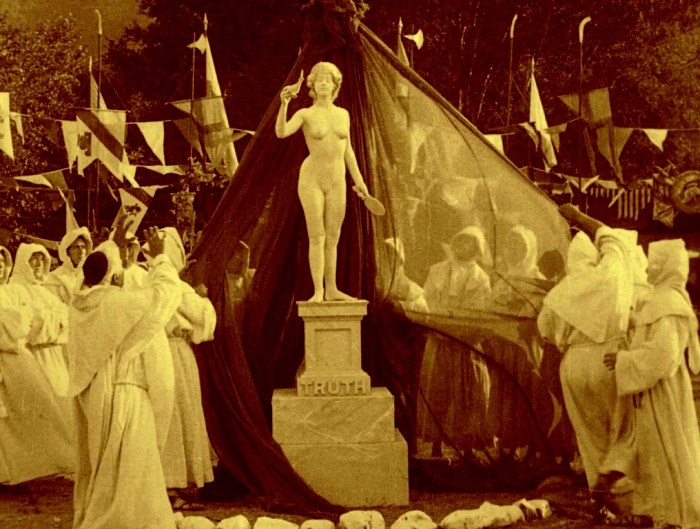

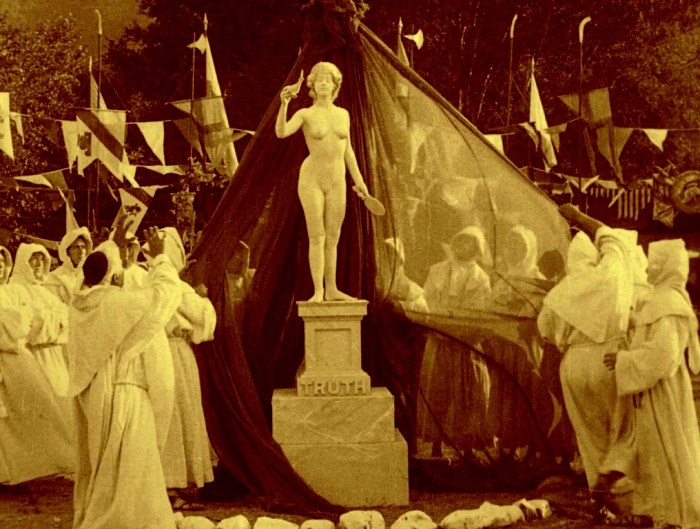

Hypocrites

Lois Weber / 1916

Un pasteur, confronté à l’indifférence et à l’hypocrisie de ses fidèles, s’endort et fait un songe qui l’amène dans le passé…

Quelques spoilers. Ce film de Lois Weber, l’un de ses plus connus, débute sur une figure de pasteur tête-à-claques comme le cinéma des années 10 en compte des hecto-tonnes : un homme souffrant du terrible sacerdoce de sa propre pureté d’âme, le moindre geste artificiellement ralenti et les yeux niaiseux tournés au ciel, implorant pour le pardon de chaque mortel un tant soit peu vivant qui a eu le malheur de croiser sa route, se posant en père-la-morale d’un film qui compte bien en faire son premier agent pour sermonner le public… Bref, passées ces tartes à la crème de la période que le film étale dans sa longue introduction, Hypocrites vaut surtout pour ses rêveries symboliques – et si le cinéma de Lois Weber n’en perd pas pour autant sa dimension programmatique, il l’est ici uniquement à base d’allégories et de métaphores, parfois très simples (ce beau passage de la montée de la colline, qui repose sur une idée visuelle des plus basiques), et surtout le plus souvent littérales, jusqu’au-boutistes, prenant diverses expressions (« la vérité nue ») au pied de la lettre, ce qui mène à des scènes toutes plus curieuses les unes que les autres. Le film, généreux en effets visuels, va étonnamment vite, et on suit alors son délire allégorique avec plaisir – même si l’on ne comprend pas toujours les péchés que le film désigne, et qu’il faut une sacrée dose de self-control pour avaler les envolées d’un puritanisme proprement hystérique (mention spéciale au gamin “hypocrite” de pleurer la mort de sa sœur, parce qu’il s’est un jour… intéressé au sexe ; autre siècle, autres mœurs, mais il est toujours bon de se rappeler que les chrétiens de 1910 n’avaient rien à envier aux talibans d’aujourd’hui). Bref, malgré ou grâce à toutes ces curiosités, ce film est le plus réussi de sa réalisatrice.

Titane

Julia Ducournau / 2021

Alexia, danseuse trentenaire qui a un implant en titane dans le crâne suite à un accident de voiture étant jeune, est prise de pulsions meurtrières…

Quelques spoilers. Ayant raté Grave à sa sortie, je suis allé voir Titane entouré d’une nuée d’a priori : avec la peur de devoir supporter des plans gores (le film est en fait sur ce plan assez inoffensif), avec l’assurance d’aller voir un film de genre (ce qu’il n’est que partiellement), et avec en tête les rumeurs déçues d’un film démantibulé, agglomérat d’idées hétéroclites. C’est en fait un peu le contraire qui m’a frappé : la grande assurance de l’entreprise, sa capacité à créer une belle cohérence thématico-audio-visuelle à partir de ses différentes parties, sa maîtrise souveraine pour un deuxième long. Ducourneau, recevant sa palme, parlait d’un film imparfait, mais c’est tout l’inverse : les situations débordent finalement assez peu, ne vont jamais vraiment jusqu’au bout (la danse devant les pompiers étant un cas d’école). C’est en fait moins le cinéma de genre que l’identité d’une cinéaste Fémis qui s’exprime ici à plein : économie du geste et utilisation mesurée des saillies, sens du juste dosage, montage en ruptures confrontant savamment les situations plus qu’il n’en jouirait innocemment… D’une certaine manière, le cinéma de genre qui ouvre et ferme le film comme deux parenthèses semble en être le MacGuffin, le sucre-glace saupoudrant ce qui reste une confrontation en résidence pavillonnaire entre un père et son fils autour des sujets de transidentité – bref, ce que le cinéma français peut nous sortir à la douzaine. Et si les liens entre la bagnole, le charnel et ces enjeux identitaires sont savamment tressés, tout ce qui tient au plaisir brut du genre (l’approche sexuelle des voitures, la comédie des meurtres, le besoin de tuer), ou encore ce que le pitch pouvait avoir de ludique (toutes les questions de ce qui est vrai ou imaginé, terrain de jeu et d’ambiguïtés), sont assez vite laissés en plan, finalement pas très creusés, empêchant de donner une dimension viscérale aux enjeux plus intimes que le récit convoque. On attend un peu de vraies sorties de cadre, en somme : pas le cadre sociétal que la réalisatrice s’imaginer profaner (il n’y a bien que les mémés cannoises pour s’en indigner), mais le cadre maîtrisé et trop réfléchi d’un cinéma qui fait preuve d’un talent aussi indéniable que trop bien dompté.

Baby Face

Alfred E. Green / 1933

Après la mort de son père dans l’incendie d’un bar minable, Lily Powers part pour New York, bien décidée à utiliser les hommes pour réussir au lieu d’être utilisée par eux… (Liliane en VF)

Spoilers. Vif, précis et aiguisé, ce drame mordant n’en souffre pas moins de l’ambigüité moraliste qui frappe la plupart des films du précode. Les premières scènes, et ce qu’elles suggèrent de l’Amérique en crise des années 30, sont terrifiantes – le tripot sordide, l’injonction presque menaçante du professeur à dominer son prochain, ce commerce des corps dans le train pendant que l’amie chante… Mais très vite cette peinture sidérée de l’époque (qui doit aussi beaucoup à la version non censurée à laquelle nous avons aujourd’hui accès) finit par se faire système, ressassée d’étage en étage de la grande banque dont l’héroïne gravit les échelons. Et ce volontairement bien sûr (le film fonctionne alors à l’ironie), mais ce modus operandi rectiligne, au-delà de se vautrer dans une imagerie de femme manipulatrice ne pouvant réussir qu’en couchant, annonce déjà implicitement la rédemption morale qui sera attendue du personnage. Celle-ci s’appuiera sur une histoire romantique que le film, tout à son implacable marche, n’a pas assez pris le temps de préparer pour qu’on s’y implique… Bref, Baby Face est un peu à l’image de cette amie noire – celle-ci est d’abord une réelle surprise (une copine complice regardée et filmée comme n’importe quelle autre actrice), puis devient très vite, même si c’est pour jouer, même si on ne veut pas s’en séparer, la femme de chambre à qui on demande de donner du “Madame”. Le précode fut une période vivifiante (et un paradis pour les actrices – le cynisme déprimé de Stainwick fouette le film à chaque scène), mais son anti-conformisme moral, loin d’être un vecteur de liberté, semble y avoir pour beaucoup relevé du petit commerce bien à l’aise dans ses ambiguïtés.

Benedetta

Paul Verhoeven / 2021

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane….

Quelques spoilers. Le dernier film de Verhoeven, célébré et défendu avant même sa sortie par une politique des auteurs au taquet, ne laisse pas un goût très précis en bouche : passée une forte efficacité narrative qui était déjà à l’œuvre dans Elle, il ne propose pas grand chose de plus que le programme le plus balisé qu’on puisse attendre d’un film qui voudrait explorer la sexualité des nonnes. Verhoeven se montre encore moins patient que le nunexploitation de base, la transgression étant ici d’emblée une donnée, et non quelque chose à conquérir – et c’est une originalité, soit. Mais le regard du cinéaste hollandais, ce regard précieux sans transcendance, qui renvoie les corps à leur trivialité (toujours pas de mise en scène du désir dans ce film, malgré les nudités explicites), ne semble ici surtout s’exprimer qu’à travers quelques piques isolées (pustules, caca, vierge-Marie-gode…) dont la portée transgressive est à peu près nulle, le film se contentant pour le reste d’une imagerie connue de peste et de pêché faisant mollement office de vision d’ensemble. L’absence plus générale de cohérence artistique laisse dubitatif – entre cette musique qui semble y croire totalement, ces dialogues ironiques à la limite du comique, cette image parsemée d’éclats kitschs (ciels digitaux, visions religieuses d’Épinal), rien ne raccorde. La mise en scène de Veroheven, bizarrement fonctionnelle et impersonnelle, ne parvient pas à ordonner le foutoir ambiant, ni à exploiter cinématographiquement ses meilleures originalités (cette manière dont Benedetta se ment à elle-même, ou encore cette sororité avec l’ancienne abbesse qui se profile, vers la fin)… On reste en somme bloqués sur le seuil d’un simple spectacle de qualité : correctement écrit avec ses petits jeux de pouvoir, très bien joué notamment du côté des seconds rôles (Rampling, Rabourdin).

Bac Nord

Cédric Jimenez / 2021

Poussée par sa hiérarchie, la BAC Nord de Marseille, brigade de terrain, cherche sans cesse à améliorer ses résultats…

Légers spoilers. On comprend bien que la volonté était ici de faire un tableau “nuancé”, qui accuse l’erreur judiciaire tout en pointant le comportement plus que limite des policiers. Mais devant l’absence d’une mise en scène assez précise, ou d’un point de vue suffisamment ferme et ciselé, les injustices de cette hiérarchie coupée des réalités du terrain (l’État, l’IGPN, la culture du chiffre) semblent simplement venir excuser des comportements de petites frappes, de la part de flics pas plus rassurants que les terreurs du quartier. Si on peut vaguement s’identifier au jeune papa voulant calmer le jeu, ou au kéké voulant protéger son indic (les petites scènes entre Civil et Fortas sont les meilleures du film), le personnage principal, joué par Lellouche, est indéfendable.

Et devant ce film je me rends compte combien Gilles Lellouche, dans n’importe quel film, qu’il joue le bourgeois entrepreneur à magouilles ou le petit délinquant, a toujours été pour moi inacceptable. Pas qu’il joue mal, ou qu’il s’investisse mal – au contraire. Mais il y a dans ce que son jeu cristallise, dans cette absence constante d’idéal, d’éthique, de dignité, de noblesse quelconque (quand bien même serait-elle cachée sous des fatras de merde), une espèce d’éloge de la médiocrité – d’autant plus insupportable qu’on sent bien, à travers l’emploi bonhomme de l’acteur, qu’on est censés s’identifier (puisqu’il est “imparfait comme nous”), ou bien finir par compatir pour ce gars bonne-pâte-au-fond. Rien, dans le comédien en face de nous, qui cherche en notre for intérieur quelque chose de plus haut, qui essaie de nous grandir, ou même à l’inverse de nous saisir par son horreur… Non, le personnage est toujours beauf, rendu laid et nul jusque dans sa tchatche, évidemment sanguin et incontrôlable comme le dernier des débiles, toujours flanqué d’un bon sens à deux balles, toujours prêt aux combines idiotes, n’ayant pour valeurs que les données les plus rances (camaraderie dans les mauvais coups, débrouillardise après avoir tout merdé, bonhommie irritante censée passer l’éponge de comportements hideux). Bref, si je n’ai rien contre l’acteur, je me rends compte combien je hais ce que le cinéma français, toute une part du cinéma français, semble reconnaître en lui. Et combien cela dit de notre cinéma, qui malgré tous les efforts déployés (et il y en a, ici, des efforts – le raid central est impressionnant) ne peut provoquer qu’une envie de ne plus jamais revenir à ces images après les avoir endurées.

Notules

Le cinéma populaire français d’après-guerre (au sens très large, disons jusqu’aux années 80) a longtemps été ma kryptonite : c’étaient pour moi des films appartenant moins à la cinéphilie qu’à la culture nationale des rediffusions TV, seulement synonymes de la génération de mes parents et de leur nostalgie, d’une esthétique molle et flemmarde, et d’une idéologie souvent datée. J’ai du coup raté beaucoup de films que même le non-cinéphile connaît par cœur, et c’est seulement cette année, sur le tard, en partie parce que le hasard m’y poussait (ce qui explique le choix un peu arbitraire qui suit), que j’ai enfin eu envie de m’y repencher avec un œil neuf débarrassé de tous ces préjugés. Ce fut surtout l’occasion de découvrir Tavernier (j’y reviendrai dans un article à part), mais aussi les quelques films diversement inspirés que voici.

• Les Chiens (1979) est mon premier Alain Jessua, cinéaste qui semble ces dernières années connaître un léger retour en grâce dans la cinéphilie française, et c’est une découverte assez enthousiasmante. Sous les atours un peu torchés du cinéma populaire de son temps, le geste est vif et alerte, le film offrant une série de visions saisissantes et efficaces (quand bien même elles ne sont pas de la première subtilité) du délire sécuritaire d’une société tranquille. Et ce via l’image des chiens eux-mêmes, approchés sous l’angle fantastique de la contamination (par l’identification de tout “ennemi”, de tout citoyen “transformé”, “converti”, par la découverte d’un molosse à ses côtés). Ce film est également une pierre stimulante dans l’histoire de la façon dont le cinéma français a représenté sa banlieue. Il traîne ici un petit côté série B (cette image de fin qui se contente de refermer le film sur son pitch) pas déplaisant, qui n’empêche ni l’originalité, ni de nombreuses expérimentations (rien que du côté de l’utilisation de la musique).

• La Vache et le prisonnier (1959) surprend lui aussi, à poser sur le flonflon habituel de la comédie française d’alors et de ses Fernandelleries un regard plutôt sobre, structuré et rigoureux. C’est Verneuil j’imagine qui fait ici la différence, aboutissant à un film populaire de facture plutôt honorable (mêmes les dialogues sur-écrits, d’abord fatigants, se font progressivement plus simples – il faut croire que ne pas avoir d’interlocuteur français à l’écran aide bien). Si l’on peut se réjouir du pacifisme avec lequel est peinte la population allemande, ou même son armée, pas plus inhumaines que leur pendant français (à quelques figures comiques et caricaturales près), on peut aussi se demander comment recevoir un tel tableau dédramatisé (la ferme des prisonniers fait figure de paradis sur Terre, l’armée est bon enfant) dans le cadre de la guerre des rafles et de l’holocauste. De quoi laisser planer sur le projet une odeur questionnable, quel que soit le talent que Verneuil y pose.

• Diaboliquement vôtre (1967), l’histoire d’un amnésique qui ne reconnaît plus son entourage après un accident, et film tardif d’un réalisateur (Julien Duvivier) qui a sûrement mieux à offrir, ne conserve de la gloire passée de son cinéaste qu’une certaine efficacité. Le film vaut surtout pour son pitch, ou plutôt pour ce que celui-ci peut interroger, à la manière dont le faisait The Truman Show : le malaise d’une vie “parfaite” selon les standards publicitaires en vogue (femme mannequin au service de son mari, vie de luxe et de château). Ce fil potentiellement troublant, Duvivier l’exploite peu (doublant plutôt son récit d’un revers fielleux façon “bourgeoisie et pulsions”, notamment via le personnage de Kiem), et l’abandonne tout à fait au fur et à mesure des révélations, d’ailleurs progressivement improbables. Delon est comme toujours détestable, dans un rôle qui essaie de prendre en charge ce côté ignoble (autoritarisme, racisme, prisonnier moins intéressé par sa liberté que par la possibilité de sauter sa femme contre son gré – c’est en quelque sorte, sur ce plan, un film qui s’ignore sur le viol conjugal).

Ce petit programme rétro-populaire a aussi été l’occasion pour moi de découvrir l’une des icônes de la période : Belmondo, ou plus précisément sa carrière une fois sortie du giron de la Nouvelle vague, dans de multiples films policiers aux titres synonymes. De ce côté, il n’y a pas grand-chose à sauver : la caricature que j’avais en tête était en deçà de la réalité.

• Le Marginal (Jacques Deray, 1983), sur un commissaire des stups tête brûlée qu’on mute de Marseille à Paris, est un film déplaisant et pathétique dans sa manière servile de lécher les bottes de sa star, de glorifier cette figure virilo-gouailleuse autour de laquelle tout le film semble s’être mis au service, et dont l’unique personnalité semble se résumer à une fascination grossière pour le milieu interlope parisien. Tout cela est assez sinistre, même si les cascades ancienne école aux plans longs peuvent avoir leur charme.

• Même constat atterré devant Le Solitaire (Jacques Deray encore, 1987), qui pourrait se résumer à ce qui fait son générique d’ouverture : un interminable plan du flic Belmondo dans sa caisse, traversant le quartier louche et sa vie nocturne, avec aux lèvres un cigare et un sourire crâneur, en continu, bloqué trois minutes sur cette expression de débile heureux. Le film est tout entier ainsi, entreprise d’autocélébration du “mec” Belmondo alternant petites punchlines virilistes, poings dans la gueule, et décontraction Rey-Ban. Une plongée terrible, sans filtre (docile, normative, complaisante) dans tout ce que la France des années 80 avait de plus laid.

• Deux films antérieurs de Belmondo, parmi ceux que j’ai vus, remettent en perspective ce modèle répugnant en donnant à voir ce qu’il était avant de tourner en formule. Le premier, c’est Le Professionnel (1981), qui bénéficie visiblement de la mise en scène de Georges Lautner. Si les mauvais réflexes sont déjà là (Belmondo contre les noirs, contre les chinois et contre les lesbiennes, sans parler de la vision des sans-abris…), l’ensemble est beaucoup plus tenu. Belmondo apparaît ici plus sobre et plus grave, mêmes les dialogues d’Audiard paraissent minimalistes. Lautner propose ici un polar à la fois lent et efficace, plutôt correct sur le versant de l’action. Le scénario repose certes sur des choix binaires irréalistes (le dilemme avec la presse aux portes de l’immeuble, tuer ou laisser la star partir…), mais ils ont la qualité d’être ludiques. Bref, des quatre polars de Belmondo que j’ai vus, c’est le moins raté, celui qui réussit à trouver un semblant d’équilibre.

• L’Alpagueur (Philippe Labro, 1976), lui, y parvient beaucoup moins. Si on sent chez Lautner une dignité de bon artisan, il émane plutôt de ce film de Labro une volonté auteuriste : moins de comédie encore une fois, mais aussi un récit volontairement laissé flou, une prédominance des décors gris, ou encore cette citation littéraire finale ampoulée… Entre divertissement et film d’art et d’essai, le film semble malheureusement tirer le moins bon des deux mondes : c’est un film policier moins efficace (on s’ennuie, on est parfois perdus dans l’histoire), tout en gardant les côtés les plus déplaisants du cinéma populaire d’alors (valorisation de la violence et de l’humiliation quand elles sont du “bon côté”, galerie d’automatismes et d’archétypes, deux grands méchants forcément homos…). Ça reste un film plus digeste et intéressant que le Belmondo de base, un peu sauvé qu’il est par la relation vaguement touchante entre la star et l’ado, par le jeu du toujours excellent Bruno Cremer, ou par l’absence de victoire qui donne à l’ensemble un caractère inhabituellement désenchanté.

Un rapide contrechamp sur ce que le cinéma moderne, ou “d’auteur”, proposait dans les salles à la même époque.

•

Monsieur Klein (1976) est pour moi, enfin, l’occasion d’être pleinement convaincu par un film de Jospeh Losey – dont l’habituel regard gris, dépressif et égaré, permet ici de peindre le Paris de l’occupation nazie avec une sinistre étrangeté. Cette réalisation progressive, par un “bon français”, de l’horreur des rafles juives en cours, ne se fait jamais sur le registre de la prise de conscience, mais plutôt par une plongée dans la paranoïa de ce personnage qui restera problématique et déplaisant jusqu’au bout. Amusant, par ailleurs, de découvrir ce film après avoir vu le

Docteur Petiot de Challonges, dont il s’offre comme un jumeau plus sobre, plus sérieux, plus allusif, mais tout à fait semblable dans sa peinture du Paris nazi comme un cauchemar somnambule où tout le monde serait comme en déni.

• Vacances portugaises (1963) est ma première rencontre avec Pierre Kast. Il faut passer la pilule première d’un film de bourgeois intellos s’emmerdant dans leur villa de luxe et traînant leur ennui amoureux – un best-of de ce que la Nouvelle vague pouvait proposer de pire. Le film cela dit, au-delà d’une écriture assez appliquée, gagne finalement son spectateur parce qu’aucun des couples n’est l’occasion de nourrir une vision cynique et satisfaite du monde, et que les personnages restent de bonne volonté (et non des pantins sur lesquels on discourt). Il reste que le propos désabusé sur l’amour et son usure ne semble pas remarquer combien il est lié aux us et coutumes du milieu bourgeois que la caméra filme comme s’il allait de soi.

Un détour par l’âge d’or d’Hollywood, avec deux films honorables mais décevants.

• Une femme qui s’affiche (It Should Happen to You, 1954) est une tentative de plus pour moi de percer ce qui fait l’intérêt du cinéma de George Cukor. Le film nous accroche par des ressorts comiques à la spontanéité un peu fabriquée (on sent l’envie très calculée de créer un personnage frais-farfelu-et-charmant-dont-on-va-tomber-amoureux), mais les dialogues sont bien écrits et les deux acteurs très investis, donnant rythme et élan à un pitch agréablement absurde. Le problème est cependant toujours le même, chez Cukor : tout cela manque terriblement d’âme et de personnalité. On ressent à la limite une touche propre au cinéaste dans ce caractère un peu prédateur et lubrique qui entoure le sexe, ou dans l’ambiguïté de cette héroïne à la fois charmante par sa folie douce, et narcissique à un point monstrueux. On espère un temps voir dans cette contradiction la création d’un animal plus compliqué, plus mystérieux, qu’un archétype de comédie romantique ; mais il s’avère finalement qu’il ne s’agit que d’une fille égarée à qui faire la morale, sur fond de satire assez attendue de l’univers télévisuel et publicitaire.

• Au fur et à mesure de mes visions, je commence à me demander si le magnifique L’Homme de la plaine n’est pas une heureuse exception dans la carrière d’Anthony Mann… C’est n’est en tout cas pas Incident de frontière (Border Incident, 1949) qui dissipera mes doutes. C’est une entreprise didactique au style propagandiste (un simple film social et engagé sur l’exploitation des immigrés en fait, mais ça n’y change rien : il faut voir la niaiserie des échanges béats entre officiels mexicains et américains…), simplement habillée par la science visuelle expressionniste de Mann, dont les prodiges tournent un peu à vide. La seule chose trompant ce programme est une série d’étonnantes saillies de violence dans le dernier acte (la mort barbare d’un personnage principal, les tueries autour des sables mouvants), et une singularité dans la manière de réinventer les conditions du western dans le présent des années 40.

Deux classiques à présent au mitan du cinéma muet, en commençant par un film de divas italiennes – ce genre qui semble avoir été majeur à l’époque, et qui est aujourd’hui étrangement méconnu.

• Assunta Spina (Gustavo Serena, 1915), récit à l’idéologie douteuse (dévotion et sacrifice pour un mari jaloux et violent), est justement l’un des titres emblématiques du cinéma de divas. Pendant un moment, le film n’a pas grand-chose d’autre à proposer que les manières de son actrice (jeu nerveux aux mains tordues), et le folklore de l’univers napolitain valorisant son tempérament orageux. La réalisation (qui m’apparaît comme toujours à cette époque en Italie très fragile sur le plan narratif) se réveille enfin au moment du repas, et de la blessure infligée par jalousie : il se met alors en place une mise en scène dans la profondeur qui fait de la star, à l’avant-plan, une sorte d’extension et prolongement de tout un groupe qui, derrière elle, figure ses humeurs et tempêtes intérieures, ou qui accompagne ses emportements. À mesure qu’il avance, le film semble de plus en plus au service de son actrice, par des tableaux toujours plus longs qui donnent à apprécier ses craintes et revirements, jusqu’à ce plan final tendu, presque déplaisant par l’hystérie qui s’y déchaîne, mais qui ressemble aussi à une sorte de performance. Le film aiguise donc une certaine curiosité, malgré une narration perfectible, et un premier acte ronflant.

• La principale qualité de Fièvre (1921), le film le plus célèbre de Louis Delluc, se loge au dernier endroit où on l’attendrait pour un film d’avant-garde : dans sa sobriété. Celle d’une épure toute théâtrale, offrant d’élégants cadres où les comédiens au jeu lent, droits et dignes, ont la place et le temps de respirer. C’est qu’ils n’ont pas grand-chose à jouer de plus, dans ce récit avant tout marqué par une logique de démonstration mathématique et symbolique (voir à ce titre la toute fin, misérable), qui consiste à observer la “réaction chimique” transformant un morne décor de bar d’habitués en scène de meurtre. Cette montée de tension n’est pas l’affaire d’une progression de l’intensité dramatique : la narration reste pauvre et souffreteuse, comme en atteste ces cartons multipliés jusqu’au ridicule (chaque petit figurant inutile aura droit à son nom de scène), ou encore ces multiples inserts du port qui ne parviennent pas à leur fin, quel que soit le but recherché. La “fièvre” du titre est surtout affaire de saturation progressive du cadre disponible, d’une multiplication de figurants, qui achèvent de donner au film des habits de démonstration élégante mais un peu vaine – on se sera au final tout de même beaucoup ennuyé.

Un brin d’actualité française, depuis la réouverture des salles.

• Mandibules (2021) est le premier film que je vois de Dupieux depuis Wrong Cops. L’habituel côté un peu torché de son style, celui du film entre potes, a ici laissé place à une production techniquement très achevée, dépourvue de la moindre trace de laissez-faire, alors que la narration continue elle à être volontiers désinvolte, les idées vagabondes et parfois fainéantes, aucune tentative ne pissant vraiment très loin (regarder le duo de Palmashow jouer les losers débiles pendant une heure n’est pas très passionnant). Curieux entre-deux donc, un peu dérangeant même (tout ce budget pour si peu de travail ?), mais qui donne malgré tout un film cohérent (ambiance légèrement surréelle d’indolence de riche sous le soleil du sud), et d’où se détachent deux excellents atouts : le jeu comique délicieux d’Adèle Exarchopoulos (qui du concept initial de personnage hurlant découle tout un nuancier d’étrangetés) ; et la mouche elle-même, parfaitement réussie dans le jusqu’au-boutisme amoureux de son incarnation (mille détails de l’animation, de ses hésitations débiles à son caractère de bon toutou).

• Cinquième Set (Quentin Reynaud, 2021), film rigoureux et efficace, est un travail dont il émerge bien peu de beauté. Je reste en effet dubitatif devant le programmatisme forcené de l’entreprise (conflits attendus et déductibles les uns des autres, mise en scène des intimités conflictuelles résumées à des captations shakycam grisâtres, personnage égotique et autocentré qu’on croirait tout droit sorti d’un biopic, et qu’on n’a pas envie de suivre une seconde…). Ce qui rend le film prenant, ce sont les scènes de sport, mais simplement dans un plaisir très pur de public sportif, ce qui ne trompe pas puisque le cinéaste finit par passer la main à une pure retransmission télévisuelle, commentaire TV compris. Quand bien-même cela se présente alors sous les atours du dispositif réfléchi et malin, on peine à ne pas y voir un aveu d’échec, celui d’un film qui semble comme jeter l’éponge, et qui assume que son intérêt tient dans la simple reconstitution d’un match qui nous aura happé pour lui-même – et qui n’aura pas tant été nourri des petites névroses qui le précèdent, qu’il ne nous en aura délivré.

• On termine par le quota production TF1 avec Chacun chez soi de Michèle Laroque (2021), qui se rajoute à la pile interchangeable des comédies françaises : pas méchante mais sans la moindre ambition, lisse, et bourgeoise qui s’ignore. Le générique final, qui ne trouve rien d’autre à faire que de nous repasser l’intégralité du film en accéléré dans un petit cadre, trahit tout de même de manière flagrante combien tout cela n’a absolument rien à dire…

On termine enfin, comme d’habitude, par quelques direct-to-videos, ces séries B des temps modernes qui peinent à susciter le même intérêt que leurs ancêtres.

• The War Below (L’Enfer sous terre, J. P. Watts, 2021), qui raconte le creusement des tunnels à explosifs durant la première guerre mondiale, est une petite fiction honorable et modeste. L’envie était sans doute de faire un film claustrophobe et stressant (stress des explosions de mines, du risque constant de tomber sur un ouvrier ennemi), mais l’effet est plutôt inverse : la guerre est moins vécue via le stress des combats que sous l’angle des travailleurs et des problèmes de classe (assez lourdement soulignés), dans un calme relatif qui n’est pas déplaisant vis-à-vis du genre. On retiendra quelques images plus saillantes (une course affolée dans les couloirs de la mine, des mains zombies pénétrant de partout au moment fatidique), mais c’est surtout son côté pépère et sans prétentions (l’horizon est platement patriotique) qui rend ce petit film digeste.

• Redemption Day (Hicham Hajji, 2021) est un film à l’argument déjà nanardesque (un militaire va sauver seul sa femme kidnappée par des terroristes), et perturbé par le ridicule d’un réalisateur médiocre, qui n’en a visiblement pas conscience (petit jeu : comptez le nombre de fois où apparaît son nom). Le film entend raconter une affaire de prise d’otage en la mettant en perspective avec les guerres du pétrole, mais la dimension économique ne fait qu’entourer, comme une parenthèse, un film d’action tout ce qu’il y a de plus lambda, aux personnages plats et archétypaux. Une petite originalité involontaire : la manière dont la pauvreté du budget permet l’intrusion puis l’échappée du repaire terroriste sur un mode particulièrement lisible (vide, peu de figurants), lui donnant des airs de jeu vidéo de tir stratégique.

• The Mortuary Collection (Ryan Spindell, 2019), anthologie d’histoires macabres dépliée d’un court-métrage antérieur, est un film hollywoodien au rabais, ou direct-to-video de luxe – bref, quelque chose entre les deux, qui aborde l’horreur sous l’angle d’un fantastique ludique et coloré (saupoudré de petits jeux méta sans conséquence), dans une forme “maison hantée” sécurisante qui neutralise le gore par le comique ou l’imagerie dès qu’il pointe le bout de son nez. Ce qui est amusant, c’est de voir combien cette forme hollywoodienne “convenable”, presque celle d’un film d’horreur familial, ne semble pouvoir aller de pair qu’avec un fort puritanisme (le sexe mène à une grossesse monstrueuse, le mariage non honoré mène à la folie, etc.). Il est aussi particulièrement bizarre, dans ce cadre inoffensif et finalement très acceptable, de voir sur la fin surgir le meurtre et le cannibalisme d’enfants, traités sur le même mode ludique et léger. Le film, s’il avait voulu viser un peu plus haut, aurait pu via ce dérapage final interroger les limites et ambiguïtés de notre propre amusement devant l’horreur – et non seulement se contenter de la surprise du retournement scénaristique qui lui tient lieu de pirouette conclusive.

• Monsters of Man (Neal McDonough, 2020) est une série B relativement friquée (les effets visuels liés aux robots sont convaincants) mais à la mise en scène fleurant bon le semi-amateur, et qui se veut une manière d’interroger la politique militaire américaine, notamment via le prisme de la guerre du Vietnam (ici rejouée avec une bande de jeunes docteurs humanitaires américains). Le film manque terriblement de subtilité, que ce soit dans son propos (même si la remise en question du geek aux mains propres n’est pas mal vue), ou dans ses scènes-émotion téléphonées. Le récit se retrouve de plus, par l’ordre de ses tueries, à hiérarchiser les victimes de manière douteuse…

À noter pour les parisien/nes qui l’excellent Vivre, dont je parle plus haut, est encore projeté à l’Espace Saint-Michel pour une semaine en copie restaurée, si vous voulez profiter de l’occasion pour le découvrir en salles – sa dimension de film romanesque et narratif s’y prête particulièrement bien !