Parce que j’ai profité du confinement pour enfin rattraper mes retards d’articles, mais que j’en ai aussi profité pour mater un film par soir – ce qui fait qu’au final j’ai toujours autant de brouillons qui traînent (je vais re-titrer ce blog “histoire de mes brouillons”, depuis le temps que je vous rabâche les oreilles avec)…

Ashadh Ka Ek Din

Mani Kaul / 1971

Le poète Kalidas, invité à la cour, doit choisir entre la renommée et sa bien-aimée… (parfois titré Un jour de mousson en VF)

Pour faire passer la pilule de son étrangeté, Duvidha avait les habits du conte qu’il adaptait, ainsi que la force du silence. Ce film plus précoce, lui, nous met autrement à l’épreuve, tant il semble faire d’efforts pour ressembler à un sketch des Inconnus : personnages totalement immobiles qui font la gueule en débitant leurs dialogues à blanc, qui se parlent sans se regarder et répondent à des questions par des questions, le tout en ressassant une imagerie poétique (bébé faon et beaux nuages) qui rajoute une couche au sérieux de pape de la production. Le choc est rude, mais on finit par avaler la pilule de ces habits de surface peu ragoûtants. Déjà parce que l’origine théâtrale du film se fait très vite évidente (pièce unique, volonté forcenée de ne faire que suggérer ce qui se passe hors-champ), ce qui justifie en quelque sorte son abstraction, ainsi que ces échanges sur-dialogués qui s’en retrouvent comme assumés, volontairement soulignés. Et ensuite parce que Kaul comprend manifestement ce qu’il filme : ses personnages immobiles sont comme des pions, qu’il fait soudainement changer de place dans la pièce et dans l’image à chaque changement de plan – exactement comme on reconfigurerait par étapes la stratégie d’un plateau d’échecs, pour donner une perspective différente à chaque échange, pour l’éclairer d’une façon bien précise et faire narration (une narration si efficace que les quelques petits effets rhétoriques qui traînent, comme ces fondus chapitrant les scènes de l’intérieur, paraissent des artifices franchement dispensables). Cette rigueur du regard (même si elle se perd au fur et à mesure que le film se vide de ses personnages, et qu’il se replie sur des duos), alliée aux qualités de la pièce de théâtre d’origine, rend le récit étonnamment captivant, émouvant même dans sa dimension tragique, malgré son aridité terminale qui ferait passer Bresson pour un joyeux drille. S’il est moins rêveur que Duvidha, ce film apparaît bien plus rigoureux, et témoigne d’une maîtrise incontestable, dénuée du moindre accident.

J’ai perdu mon corps

Jérémy Clapin / 2019

À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans la ville, une main coupée s’échappe d’un laboratoire, bien décidée à retrouver son corps.

Quelques spoilers. Le « je suis là ! » angoissé qui résonnait déjà à travers Skhizein, court-métrage du même Jérémy Clapin, se déploie ici sur tout un long-métrage qui laisse longtemps obscures les raisons de son pitch bizarre et dédoublé, et peut ainsi profiter de toutes les puissances d’évocation que l’aventure du membre orphelin va convoquer. Un grand sentiment de perte parcourt ce film, apportant la bonne nouvelle d’un cinéaste d’animation qui semble pour une fois être autre chose qu’un prolongement d’animateur (alors que Dieu sait combien l’anthropomorphisme d’une main à animer seule s’y prêtait). C’est la narration de Clapin qui frappe au contraire, son sens implacable de l’ellipse, les prises de risque d’une mise en scène qui préfère longtemps le frisson de l’évocation (ces souvenirs “vus de mains” inondés de nostalgie triste, cette quête éperdue de contact humain au milieu de ce qui relève d’un survival), plutôt qu’un symbolisme froid pourtant tout offert. L’aventure de la main, par ce qu’elle exprime ou projette les tourments mentaux intérieurs sur son possesseur, permet en fait surtout d’approfondir l’histoire d’un personnage qui, sur le papier, est tout de même assez conventionnelle (énième jeune homme timide mal dans sa peau courant après une fille). Les codes du film d’horreur que ramène la main permet aussi de torturer un peu la poésie du film (banquise et igloos) qui pourrait, sans elle, paraître assez gentillette. Ces limites se font d’ailleurs sensibles au moment où les deux récits se rejoignent enfin : la cause de l’accident apparaît comme un MacGuffin qui ne fait aucunement sens en soi, n’étant qu’au service du devenir métaphorique du membre amputé – une “partie de soi” dont il faut faire le deuil pour enfin avancer et vivre. L’originalité étant que ce film le raconte du point de vue absurde de cette partie de soi, de ce passé envahissant, qui doit faire le deuil de vous et d’un avenir qui se jouera sans lui.

Poltergeist

Tobe Hooper / 1982

La famille Freeling mène une vie tranquille dans la petite ville de Cuesta Verde. Cependant, leur maison devient le théâtre d’étranges phénomènes quand des objets commencent à se déplacer tous seuls…

Légers spoilers. Voici un film bien curieux, qui porte en tous points la marque de Steven Spielberg et d’Amblin (le fantastique intrinsèquement lié au domestique, les peurs d’enfant, l’horreur indissociable du merveilleux), au point qu’on se demande si celui-ci n’en a pas été le réalisateur officieux (les témoignages à ce propos sont contradictoires, mais suggèrent à minima une forte collaboration entre les deux hommes, à laquelle les déclarations de Spielberg donnent une couleur d’ascendance assez nette). Mais c’est aussi un film porteur d’une certaine sécheresse et brutalité, qu’on serait davantage tentés d’attribuer à Hooper, que ce soit dans la satire de la vie de banlieue et de l’addiction à la télévision (qui ouvre et ferme le récit), ou dans les quelques éclats gores que le film comporte ; on pourrait également citer ces marques placentaires perturbantes, organiques, qui marquent le va-et-vient des personnages dans l’au-delà. Un grand film semblait permis par cette rencontre entre deux cinéastes, entre deux univers, et dans l’inscription forcée du cinéma horrifique au sein du film familial hollywoodien des années 80 (il semble par exemple tout naturel, dans ce cadre, que toute la famille reste dans la maison, alors qu’elle est hantée à plein – on pense d’ailleurs parfois à Bettlejuice, qui s’en est sans doute inspiré). Mais cet objet hybride, à mon sens, dysfonctionne un peu trop pour convaincre : il manque de cohérence (quel rapport entre la télévision et le cimetière non respecté ?), alors que l’ensemble ne parvient pas toujours à bien gérer notre émotion (difficile, par exemple, de savoir qui le film désigne en cette spécialiste naine, qui a le discours de l’évangélique et du charlatan). Le film, enfin, nous laisse sur une impression mitigée en se faisant plaisir dans un final au défouloir sans charme… Reste un objet hollywoodien singulier, qui arrive à filmer l’horreur comme un sapin de noël.

Hérédité

Ari Aster / 2018

Après la mort de leur grand-mère, les membres de la famille Graham subissent une série de malheurs… (Hereditary en VO)

Légers spoilers. Le film d’Ari Aster, qui semble déjà être devenu une sorte de classique, fait son nid au croisement de deux tendances. D’une, une prétention auteuriste à la finesse et à l’élégance, dans un drame épuré aux émotions réalistes (l’accident à vivre entièrement, d’un bout à l’autre, découverte du petit matin compris), et où le fantastique n’est que la forme que prend l’angoisse familiale. La forme mesurée et sophistiquée du film prétend alors d’elle-même, en somme, à une approche psychologique, a une radiographie du foyer. Et puis en face il y a une autre tendance : une obésité de maux et d’évènements, dont l’imprévisibilité séduit d’abord (il y a une originalité, une stupeur, à voir tant de calamités tomber à la suite sur cette famille), mais dont la multiplicité épuise ensuite, semblant peu à peu dégrader ce que le film avait patiemment construit. Aster semble chercher là un effet de crescendo, alors qu’il détruit petit à petit l’aura d’horreur si efficace qu’il avait mise en place (si la première partie est pénétrante, c’est justement parce que le parfum du diable y flotte, latent). La transition vers une horreur plus concrète ne marche ici pas toujours très bien, en ce que cette transition semble moins incarner les enjeux du récit que d’amener celui-ci en ballade sur des terres étrangères, qui n’ont pas grand-chose à voir avec lui (qu’est-ce que le final du film dit ou résout, au fond, de tout ce qui le travaillait ?), exception faire de l’image phobique d’une mère instable et infanticide qui embrasse sa pleine incarnation monstrueuse. Bref, le film est prometteur mais pas franchement convaincant pour moi, lançant plus de pistes intrigantes qu’il ne sait les mener à bout, et me laissant l’impression d’un cinéaste élégant, savant, mais pas toujours très profond (en cela, on est assez proche de The Witch, auquel le film fait penser par bien des points). J’en retiens à vrai dire surtout une singularité : son adolescent, qu’on dirait tout droit sorti d’un mélodrame muet – figure fragile et angoissée à effrayer, à traumatiser, à terroriser, enclenchant tour à tour identification, pitié, et sadisme.

Nathan le sage

Manfred Noa / 1922

Jérusalem, XIIe siècle, à l’époque de la troisième croisade. La rencontre entre le sultan Saladin, le sage marchand juif Nathan, et un jeune templier qui tombe amoureux de Recha, la fille adoptive de ce dernier… (Nathan der Weise en VO)

Légers spoilers. On se demande, à voir Nathan le Sage, pourquoi ce film n’est pas plus connu – ne serait-ce que pour ses discours de coexistence religieuse, qui feraient fureur ces temps-ci (certes pas très fins, les discours, mais les temps ne le sont pas non plus). Dès l’excellent prologue, enchaînant une fuite spectaculaire et l’horreur d’un massacre d’habitants, le film laisse apparaître l’une de ses principales qualités : quelque soient les moyens déployés (et au vu de certains plans, on est pas loin de ceux d’Intolérance), jamais les batailles n’existeront pour elles-mêmes, pour un simple affichage du spectaculaire. Elles sont au contraire rares, ne durent jamais bien longtemps, et seront toujours prises sous l’angle d’un enjeu dramatique, colorées d’une émotion spécifique. Car les ressorts du film, en fait, sont plutôt ceux d’un mélodrame, au sens où les scènes cherchent surtout à cibler un affect sur lequel le film va ensuite pouvoir appuyer de ton saoul (par exemple, tout l’acte 4 va consister à mettre en scène le remords torturé du jeune templier, jusqu’à ce que son visage s’en déforme de douleur, sous les yeux gourmands de la caméra). De fait, ce n’est pas la finesse qui règne : si l’on exclue quelques scènes splendides (l’ouverture donc, mais aussi ce conte superbement illustré, qui vient couper le film en son milieu), Nathan le Sage n’est pas franchement subtil – il faut entre autres se taper ces postures éthérées religieuses et leurs gestuelles ralenties toutes droit sorties des années 10. Mais le dévouement du spectaculaire au seul service des personnages, et la façon dont les religions se confrontent par la stratégie plutôt que par le sabre, comme pour une partie d’échecs à trois (avec des décors bien identifiable à chacune, travaillés en ce sens) en font un film revigorant, où les idées sont nombreuses, et où on ne voit pas le temps passer. À noter une cruelle ironie : Werner Krauss, l’acteur principal de ce film qui sera plus tard censuré par le nazisme pour sa vision bienveillante des juifs, sera aussi le comédien du Juif Süss…

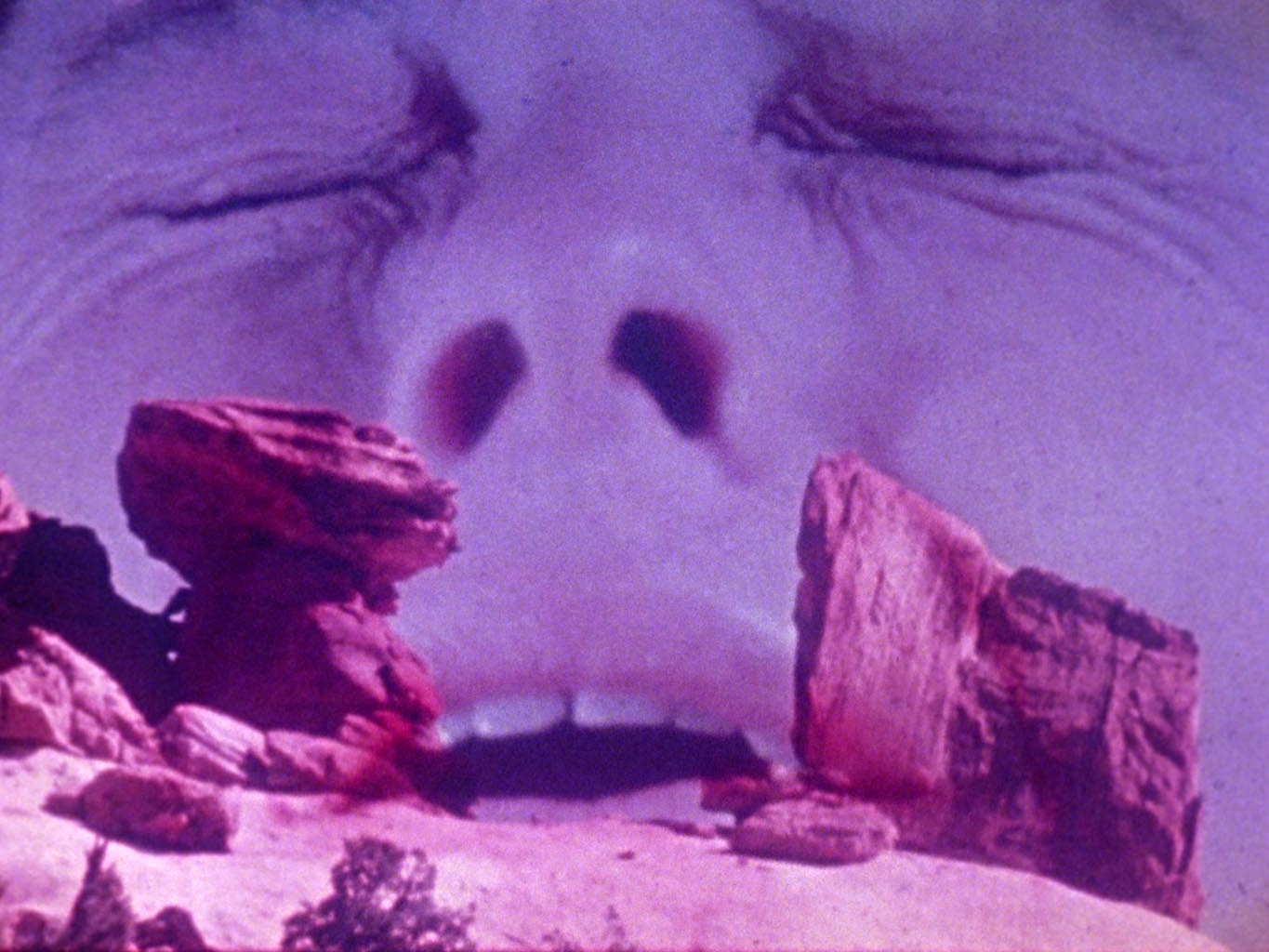

Ne croyez surtout pas que je hurle

Frank Beauvais / 2019

« Janvier 2016. L’histoire amoureuse qui m’avait amené dans le village d’Alsace où je vis est terminée depuis six mois. À 45 ans, je me retrouve désormais seul, sans voiture, sans emploi ni réelle perspective d’avenir. La France, encore sous le choc des attentats de novembre, est en état d’urgence… »

Entrechoquement d’images d’archives furtives, qui surgissent du noir à la manière des films de Godard dernière période, le documentaire de Frank Beauvais séduit surtout par sa capacité à recréer un univers mental : cette solitude recluse au milieu d’un village puant l’ennui, cernée de révulsion pour le monde et de misanthropie, droguée de films redessinant un horizon virtuel à ces journées vampiriques. Cette petite musique que s’invente le film, singulière, parvient à être tenue intacte tout du long, sans lasser, mais peine tout de même à se réaliser pleinement dans ce montage au rythme trop agité, et aux images trop rapidement hétéroclites (un mot = une image) pour être tout à fait suggestif, berceur, efficient. Si l’arrière-plan sanglant des attentats et de ses répercussions créent une boucherie humaine et idéologique terrifiante, cernant les murs de la baraque tel un monde extérieur menaçant, il faut aussi à ce sujet supporter la platitude de pensées politiques et de grilles de lectures binaires toutes plus attendues et automatiques les unes que les autres, qui concourent sérieusement avec le village alsacien chiantissime au prix du radotant et du frelaté – et aboutissant au paradoxe d’un film qui hait et méprise le peuple autant que le pouvoir qu’il dénonce (l’idée de Paris comme terre promise et eldorado béat a quand même un aspect gentiment ridicule et sociologiquement révélateur, dont le film a du mal à se dépêtrer). Il y a quoiqu’il arrive un aspect précieux au film de Beauvais : tous ces films que les extraits laissent entrevoir. Pas un plan qui ne soit singulier, stimulant, excitant, qui ne déborde de cinéma. Si cette sur-profusion d’images se fait plusieurs fois au détriment du mouvement d’ensemble, elle ravive une curiosité cinéphile gourmande, qui semble soudain projeter à mille lieues les frontières et limites supposées de l’histoire du cinéma.

Une balle perdue

Yu Hyeon-mok / 1960

Dans le Séoul d’après-guerre, Chul-ho lutte pour subvenir aux besoins de toute sa famille tandis que son frère, un vétéran, n’arrive pas à trouver du travail… (Obaltan en VO, Aimless Bullet à l’international)

Quelques spoilers. Ce classique du cinéma sud-coréen, qui peint les répercussions de la guerre sur les populations civiles, fait le portrait d’un peuple entier souffrant d’une sorte de stress post-traumatique – comme si le pays, peu à peu, révélait son véritable visage, celui d’un asile géant où chaque personnage croisé lutte comme il le peut. La première stratégie de défense, c’est la fuite, pathologique : chacun, dans la famille que le film met en scène, semble trouver des raisons de s’extraire dès qu’il le peut d’un foyer intenable, au milieu duquel trône la grand-mère aliénée, répétant les mêmes phrases en boucle, comme une figure qui hurle et surligne en plein jour l’angoisse qui torture silencieusement chacun. Cette approche sensible des méfaits de la guerre trouve malheureusement vite ses limites : il y a un certain sentiment d’impuissance, devant ce film, à voir toutes ces ébauches de belles scènes s’échouer sur une même note platement pathétique, sur une même tonalité écrasée (qui donne au film un côté un peu daté), plutôt que de reformuler ce désespoir en quelque chose de plus saillant, en une forme de violence qui réveillerait le spectateur – le film, au fond, n’est pas tant mélodramatique (voulant nous tirer des larmes) qu’il n’est édifiant (cherchant à dénoncer une situation sociale, ce qui lui vaudra d’ailleurs d’être censuré). Pour que le film se dépêtre de cette gêne il faut attendre son dernier tiers, où l’accumulation de malheurs se fait si disproportionnée, si outrée (jusque dans quelques images-éclair, comme ce bébé pleurant sur le dos de sa mère qui s’est pendue), qu’il ressort alors de ce chaos mental national quelque chose de plus onirique. L’errance finale zombie du personnage principal docile et bon travailleur, qui au fur et à mesure que le drame se décante n’apparaît plus que comme une machine vide continuant à vivre sans savoir pourquoi, semble alors imager la marche aveugle et absurde de tout un peuple. C’est dans ces moments, à la lisière du fantastique ou d’une certaine étrangeté (et souvent dans le cadre de scènes de nuit), que le talent de Yu Hyeon-mok se donne le plus à voir.

Silent Voice

Naoko Yamada / 2016

Nishimiya est une élève douce et attentionnée. Chaque jour, pourtant, elle est harcelée par Ishida, car elle est sourde. Dénoncé pour son comportement, le garçon est à son tour mis à l’écart et rejeté par ses camarades. Des années plus tard, il apprend la langue des signes et part à la recherche de la jeune fille… (Koe no katachi en VO)

Légers spoilers. Je continue à avoir du mal à prendre au sérieux la nouvelle génération du cinéma d’animation japonais. Sur un pitch digne d’un shōjo (histoire d’amour entre harceleur et harcelée), Naoko Yamada n’a pas la pudeur ni la patience qui pourraient l’éloigner des réflexes narratifs pré-ado d’une fan-fiction, fonçant tête baissée dans le fantasme romantique. Sa prise en charge d’un tel matériau ne manque pourtant pas de vraies idées (ces visages barrés ou ce point de vue fixé au sol, qui peuvent paraître des gadgets faciles mais produisent indéniablement leur effet sur le long terme). Le film, surtout, devient réellement motivant dans sa partie centrale, où ce n’est plus seulement le wannabe-couple qui tente de se réparer, mais tout un réseau de personnages ayant grandi de traviole autour du harcèlement originel, et essayant ensemble de se réajuster socialement, de recréer du lien et du relationnel, de sortir de leur solitude maudite et complaisante. Un vrai film commence alors à voir le jour, qui se conclue malheureusement dans un dernier tiers résumé à un concert de pardons, d’implorations, de culpabilité chialée et de jérémiades, rentrant dans le rang des séries japonaises animées les plus lambda… Rien chez Naoko Yamada ne fait alors barrage à l’incontinence émotionnelle du récit, sa mise en scène se résumant pour l’essentiel à un traitement impressionnisto-chichiteux à la Makoto Shinkai, qui peut s’appliquer à un peu près tout et n’importe quoi (ciel étoilé, onde d’une goutte d’eau…). Ces manières confèrent une constante odeur de superficialité à un ensemble qui, s’il ne démérite pas, n’en finit plus d’accuser le fossé avec les cinéastes des années 90 (Miyazaki, Oshii, Takahata, Kon…) qui semblaient, eux, être sortis du collège. Comme pour beaucoup des cinéastes de cette nouvelle génération, il y a plein d’idées, il y a du talent, mais aussi trop de niaiserie, trop de facilités, d’effets superficiels et de ridicule, pour qu’on puisse y adhérer réellement.

Notules

Un détour par la Corée du Sud avec la suite de mon exploration du cinéma d’Im Kwon-taek (en attendant de trouver de meilleures copies pour Gilsoddeum et quelques autres…)

Oyé oyé, un petit mot pour vous prévenir qu’après un semestre de silence, Cinexploria est reparti pour deux mois et dix extraits (et redoublera la mise en février-mars si on est prêts). Et aussi pour vous signaler la parution du précieux ouvrage de Zoom arrière sur le cinéma français muet (introduit par un très bon texte de l’implacable Christophe), qui permet de cartographier la période par la réunion de multiples retours critiques sur ce cinéma à propos duquel, passés quelques grands noms, règne le flou le plus complet… Bonnes fêtes à tous !

Merci beaucoup pour cette recommandation de notre ouvrage.

Bonnes fêtes.

Édouard Sivière

Bonjour Édouard !

Et ben de rien, merci de lire ce blog :-)

Quel est le vôtre d’ailleurs (au-delà de Zoom arrière, mais j’ai cru comprendre que Zoom arrière réunissait des blogueurs critique à la base) ?

“Nightswimming”, blog qui était beaucoup plus animé et connecté aux autres il y a 10 ans, qui a connu quelques longues periodes de fermeture, et qui me sert essentiellement, aujourd’hui, de bloc-notes et d’aide-mémoire.

Quant au vôtre, que je découvre, je ne vais pas manquer d’y revenir…

Salut Tom,

Content que deux de mes recommandations -ZA 4 et La fièvre du samedi soir- t’aient plu.

Concernant les couleurs de Une vie, je suis étonné que tu trouves qu’elles préfigurent les années 60. Ce sont pour moi parmi les plus belles du cinéma français des années 50, dignes du plus beau Renoir (d’ailleurs, le chef op est Renoir…Claude). Grand germaniste devant l’éternel, Astruc tente de faire de l’expressionnisme en Normandie. Ainsi qu’en témoignent plusieurs séquences magnifiques, je trouve qu’il a les moyens de son ambition formelle, , quoique le liant narratif fasse défaut.

Passe de joyeuses fêtes de fin d’année

Au fait, je crois simplement que c’est le fait de voir un drame en couleurs (chose encore rare, il me semble, dans les années 50), car pour le reste à l’image je t’avoue que je ne saurais pas te dire ce qui m’évoque si instinctivement les années 60 ici (peut-être ces teintes acidulées pas si loin du pop parfois, qui me laissent une impression une peu molle malgré les jeux d’ombre – que je trouve assez timorés pour de l’expressionnisme, alors que je vois mieux l’influence de celui-ci dans “Le rideau cramoisi” par exemple). Après, la copie dégueu que j’ai n’aide pas à en juger sérieusement, et je dois avouer que mon idée des couleurs de la période reste assez sommaire…

Bonnes fêtes à toi aussi !