Venu du théâtre, Léonce Perret (1880-1935) fut l’un des grands cinéastes de la société Gaumont, pour qui il travailla jusqu’en 1917. On retient de lui qu’il a beaucoup joué dans ses propres films (jusqu’à devenir un personnage récurrent, “Léonce”, qu’il mettra en scène une quarantaine de fois), mais surtout qu’il a été l’homme de nombreuses innovations formelles, et d’une grande maîtrise technique – ce qui fit qu’on le considéra parfois comme le Griffith français.

Sans même parler de la suite de sa carrière (son passage en Amérique jusqu’en 1921, son retour en France et le succès critique qu’il connut dans les années 20…), Perret reste encore aujourd’hui un nom relativement discret du cinéma premier, caché qu’il est par l’unique figure qu’on retient de l’époque, c’est-à-dire Feuillade. Ses seuls films de la période visibles en DVD sont ceux édités par Gaumont dans son grand coffret (« Le cinéma premier ») – et ce sont donc les seuls films dont je vais parler.

Quelle est la particularité de Léonce Perret ? Quel est son style ? À la vue de ces quelques films, il m’est évidemment compliqué d’être catégorique, n’ayant qu’une connaissance limitée de la période et de ses formes – ce qui relève de Perret, ce qui relève de la norme, c’est pour moi difficile à trancher.

Une chose néanmoins m’a frappé : c’est combien la vision des films de Perret se déroule toujours de la même façon. Dans un premier temps, on s’y ennuie : l’argument scénaristique est souvent conventionnel, la forme élégante mais sans caractère particulier, ni traversée d’un élan quelconque… Le programme semble établi.

Et puis soudain, quelque chose réveille le spectateur, et redéfinit tout le potentiel du film. Cela peut être n’importe quoi : un brusque glissement formel (les gros plans étranges du Chrysanthème rouge), un glissement tonal (l’éclat d’horreur venant frapper le mélodrame des Dents de fer), une percée méta (Le Mystère des Roches de Kador), l’arrivée d’un décor au hiératisme imprévu (l’église du Cœur automnal), un changement dans le registre de représentation (la cascade en temps réel de Sur les rails)… Ou plus simplement une percée dans la manière de concevoir l’espace, qui soudain s’ouvre aux trois dimensions et à de nouvelles possibilités – on y reviendra.

Peut-être faut-il seulement voir, dans ces effets de surprise, une conséquence logique de la sélection effectuée par Gaumont pour ses DVD : parmi une production indéniablement solide (il n’y a jamais le moindre flottement chez Perret, la moindre maladresse), on aura choisi les films marqués d’une singularité, d’une idée particulière, et qui ainsi sortent du lot.

C’est possible. Mais ce n’est peut-être pas tout… On lit souvent des cinéastes de cette époque que leur intérêt réside dans leurs innovations techniques, formelles. Or souvent, ces inserts (premiers champ-contre-champ, premiers panoramiques…) sont misérables, anecdotiques, au regard de ce qui fait la force et la qualité de leurs films (Capellani est un cas d’école : qui diable aime Capellani pour ses rares mouvements d’appareil ?). Mais il se pourrait bien pour une fois, dans le cas de Léonce Perret, que ces percées, cette manière de retourner la table et de soudain redéfinir le cadre et les capacités du film, soit un élément clé de leur narration – un trait de ce qui fait le sel et la beauté de son cinéma.

Car cela influe bien la narration des films : un grand nombre d’entre eux évoquent de petits “contes cruels”, assez simples et rapides, reposant sur un noyau macabre s’invitant dans un ensemble qui ne l’est pas du tout. On pense à Maupassant, dans cette forme courte où le réalisme se colore de noirceur aiguisée, non dénuée d’une ironie grinçante.

Cette dimension, néanmoins (glissements, présence du macabre), ne concerne pas tous les films. Et il faut alors se pencher sur la deuxième particularité du cinéma de Perret : sa maîtrise souveraine. On est très vite frappés par “l’avancée” de certains films en termes de mise en scène – seul Molière, film précoce, semble encore docilement obéir aux canons du cinéma premier.

Mais il n’est pas vraiment ici question de faire le décompte des tableaux et des gros plans, de la présence d’un montage ou non… Ce qui définit d’abord le style chez Perret, c’est sa stabilité. Le découpage, quelque soit son degré d’innovation, est chez lui d’un équilibre total, il semble toujours cohérent et aller de soi, il n’apparaît jamais comme le maillon gauche, quand bien même il serait enthousiaste (rappelons-nous la fièvre du style chez Griffith !), d’un cinéma qui vivrait sa mue esthétique en direct, qui serait tout entier tourné vers les futurs principes et la grammaire du cinéma classique.

Il n’y a en fait pas d’évolution flagrante chez Perret : son cinéma de 1911 ressemble dans les grandes lignes à celui de 1914 – les plans rapprochés sont certes plus nombreux, mais la conduite du style, ni tout à fait primitive ni tout à fait classique, a ses propres règles auxquelles elle ne déroge pas. Perret gardera par exemple toujours un goût pour le tableau (plan large, frontal, continu), mais il l’approche dès ses débuts avec une liberté inédite des espaces et de leur profondeur. De même, si la narration des films est tout à fait maîtrisée, autonome, ceux-ci raffolent des intertitres, et même d’adresses directes au public quand le film est comique. Dans ce style hybride, en compromis, et pourtant frappant de cohérence, le gros plan n’a pas vraiment sa place, au sens d’un maillon naturel du découpage classique à venir : quand il advient, c’est plutôt comme une saillie, un évènement, ou un signal (Le Chrysanthème rouge, Le Mystère des roches de Kador).

Le vrai secret de la mise en scène de Perret, c’est la conquête de l’espace. Si l’on devait trouver une signature immédiate et reconnaissable à son cinéma, ce serait le contre-jour : la silhouette, l’ombre chinoise, la présence d’un premier plan sombre derrière lequel s’active autre chose. Signe d’un souci d’élégance lumineuse, certes, mais aussi d’une volonté singulière (et parfaitement symptomatique de l’entre-deux où Perret se trouve) de créer de la profondeur tout en continuant à penser l’image “en aplats”. C’est également le signe, sur le plan narratif, d’une volonté de rendre le plan lisible, de l’épurer, pour faire cohabiter plusieurs informations tout en déblayant ce qui est inutile. Et c’est enfin peut-être, à sa manière bizarre, une façon d’introduire la notion d’un hors-champ, de faire respirer la narration : le noir d’où l’on sort, et le noir où l’on replonge, racontent et suggèrent là d’où l’on vient, et où l’on va, sans avoir besoin de directement le montrer.

Bien que Perret ait tourné à Gaumont jusqu’en 1917, le coffret DVD ne propose pas de films après 1914. Voici quelques notes sur la sélection de films effectuée par l’éditeur, qui permettent tout de même d’entrevoir sa filmographie dans toute sa variété (drames, films comiques, personnages récurrents, courts et longs-métrages…). Attention, les textes qui suivent comprennent quelques spoilers !

Molière

1909

La vie de Molière, de sa jeunesse à sa mort…

Cela dit, on repère ici une particularité : le goût pour les foules. Si elles sont homogènes, c’est-à-dire narrativement approchées en tant que groupe (un public qui réagit, une cour hostile…), elles sont aussi mises en scènes comme une foule d’individus distincts et chacun en mouvement, faisant que le plan dégorge d’informations, jusqu’à paraître trop dense. La dramaturgie s’appuyant souvent sur les réactions du groupe (audience réceptive, réactions des nobles), le film cristallise beaucoup de sa force là-dessus.

Il n’est en fait pas difficile de voir en ces foules les prémices de la manière singulière qu’a Perret de dynamiser l’espace, et qui se fait d’ailleurs plus explicite sur les derniers plans du film (Molière coincé entre coulisses et spectateurs, la mort sur un trône posé comme face à un public de théâtre), dévoilant une ingéniosité spatiale que le reste du film n’avait pas laissé entrevoir.

Pour le reste, Molière n’a rien de fou sur le papier (on nage dans les conventions, jusqu’à ce mémorial final aux harpistes, imagerie typique du cinéma bourgeois de l’époque) – mais pour un film réalisé alors que le cinéaste débute, la maîtrise est remarquable.

L’Automne du cœur

1911

Un violoniste s’éprend de la jeune fille à qui il donne des cours…

Ce film laisse néanmoins lui aussi entrevoir, ça et là, un rapport inspiré à l’espace. Pas de foule ici, mais des pièces saturées d’objets et de tissus épars, presque en bordel, qui jouent au fond un peu le même rôle. L’homme perché sur les hauteurs de l’église (c’est la meilleur scène : le temps, ellipsé, semble y filer entre les doigts de l’observateur impuissant), ou dévoilant soudain la ville à l’arrière-plan de son appartement, sont autant de moments inspirés.

La petite originalité de ce film, finalement, est sans doute un dénouement moins programmatique et pathétique que prévu (mais la fin précipitée, peut-être due à l’état de la copie, ne permet pas de bien en profiter).

Le Chrysanthème rouge

1912

Une jeune femme, courtisée par deux hommes, déclare qu’elle choisira des deux celui qui lui amènera ses fleurs préférées…

Tout d’abord par l’intrusion du gros plan, au moment où la demoiselle va sentir chacun des bouquets de fleurs qui lui sont offerts, et y donner son verdict. Tout ici est exotique, pour le spectateur contemporain… Déjà la manière dont ce gros plan ne donne aucune information, se résumant au seul spectacle de l’expérience olfactive : on se croirait soudain projetés, parmi les multiples expérimentations techniques du début du siècle, dans une séance en odorama.

Cette façon dont le plan sert uniquement à faire expérience, et non sens, ou narration, explique sa deuxième bizarrerie : sa répétition sans fin. Là où le spectateur contemporain, après deux gros plans, considèrerait qu’on « a compris l’idée », le cinéaste encore semi-primitif qu’est Perret prend au contraire son pied à profiter de ce même gros plan pour chacune des fleurs listées, à voir représentées toutes les variétés (et toutes les réactions du visage) une à une, comme devant la table d’un grand festin dont on serait bien décidé à goûter tous les plats.

Enfin, le beau visage de Suzanne Grandais perdu dans cette nuée de fleurs plonge petit à petit le spectateur dans une forêt de végétation (entre deux gros plans, c’est les visites chez la fleuriste qui noient les personnages dans un décor de pétales), le film s’extrayant petit à petit des décors traditionnels de salon bourgeois pour se faire plus doux et rêveur. La résolution étrange, et la manière surprenante dont elle répond par la violence à ce froufrou de roses et de marguerites, achève de faire de ce film une véritable curiosité.

L’Express matrimonial

1912

Un homme se rend en train à Niort, où il doit rencontrer une femme que son oncle souhaite lui présenter en vue d’un éventuel mariage…

Perret l’acteur est ici devenu Perret le personnage (« Léonce »), toujours aussi intéressé par les dames, mais cette fois sur un ton comique, léger et grivois. Le film a quelques belles idées pour colorer ce postulat, toujours liées à l’espace (cabines vues de côté, échanges dans les couloirs de train, obscurité soudaine d’un tunnel, contre-jour des taxis…), avec encore un curieux passage en ellipse, ici sur un tempo comique (les plats qui se succèdent).

Sur les rails

1912

Deux cheminots aiment une même femme – mais elle n’en aime qu’un des deux…

Le Mystère des roches de Kador

1912

Fernand de Keranic veut éliminer sa pupille afin de toucher son héritage…

Il faut attendre la moitié du film pour que, comme toujours, une proposition fulgurante vienne le retourner tout entier : c’est ici un geste totalement méta, consistant à retourner puis reprojeter pour les personnages le film que nous avons nous-mêmes vu quelques instants plus tôt, dans une mise en abyme qui projette sur l’intrigue une ambiance psychanalytique, voire fantastique, venant sonder les tréfonds de l’expérience du spectateur en salle. La scène est superbe, et le film par la suite se grandit de ce qu’il a semé. La prolifération initiale d’intertitres (en fait des lettres manipulées par de multiples mains baladeuses)1, trouve ainsi un rôle central dans le récit et dans la mise en scène (les avez-vous bien observé auparavant ces lettres ? Comparons-les…). Quant à l’atmosphère policière de départ, elle se déplie en un univers noir et ludique (empoisonnement, traquenards, folie…) qui culmine à la fête costumée. On retrouve ici un goût, et un ton, qui ne sont pas sans évoquer les célèbres Vampires de Feuillade – à la différence près que cette ambiance chez Feuillade était distillée chichement au travers d’épisodes un peu vides, alors qu’ils jouent ici à plein.

Le film reste moins fort et dense que ce qu’on aurait pu espérer d’un passage au moyen-métrage, mais rien que sa scène centrale en vaut la vision. Perret acteur, quant à lui, continue les variations sur son personnage plein de bonhomie, ici dans sa version inquiétante et faussement aimable, et toujours dans un rapport de séduction aux jeunes filles.

Les Dents de fer

1913

Alors qu’on la couche, la petite fille d’une grande maison bourgeoise montre les premiers symptômes d’une diphtérie. Appelé en urgence, le médecin spécialiste des environs se rend à la demeure…

Si l’effet de contraste fonctionne à plein, c’est d’abord par le soin apporté au cadre que l’horreur vient perturber : celui, impeccable, des grandes maisons bourgeoise enfoncées dans la nuit. Pour une fois, le drame ne vient pas de l’intérieur (tromperies, vengeances), et ainsi débarrassés du moindre doute, ces décors de la haute société se font protecteurs et rassurants – décors d’un monde sain et plein d’aplomb, professionnel et droit. Les plans intérieurs de nuit, tout en ombres et lumières, fonctionnent alors comme des écrins moelleux pour le drame qui s’y joue (ainsi en est-il de la chambre du médecin aux lueurs de cheminée, dans laquelle on reste même lorsque le personnage en est sorti, et ce jusqu’à ce qu’on en éteigne la lumière). Dommage que les scènes d’extérieur, filmées en plein jour et simplement teintées de bleu (comme souvent pour figurer la nuit, à cette époque), ne suivent pas l’élan de cette belle esthétique générale, avec laquelle vient si bien trancher le macabre.

L’Enfant de Paris

1913

Marie-Paule de Valen est une jeune orpheline : son père, officier de carrière, vient de mourir au Maroc et sa mère succombe de chagrin. Malheureuse en pension, elle s’enfuit. Elle tombe entre les mains d’un malfaiteur…

La maîtrise y est pourtant absolument épatante (et clairement avancée, sur le plan du découpage, pour l’année 1912). Perret sait toujours distiller ces moments inspirés et fulgurants, où soudain le talent éclate à l’image, que ce soit par la maestria lumineuse (le dortoir la nuit), les emboîtements de décor (les différentes chambres cachées), ou encore les surprenants effets de contraste (l’attaque paniquée du fort, qui vient s’intercaler au milieu des insouciantes scènes de famille). Mieux, le film vient parfois souligner que ces percées ne tiennent pas du hasard, de l’innovation qui s’ignorerait elle-même, mais bien d’un parti-pris. Le meilleur exemple en est la scène où le père, revenu au pays, se retrouve soudain confronté à la foule, en une plongée étrange et chahutée qui vient brutalement trancher avec le calme des tableaux voisins. On croit presque à un accident, à un plan dicté par la nécessité (montrer la foule en contrebas), que seul notre œil anachronique investirait de sens. Mais voilà la scène, face au personnage épuisé, qui se termine avec cette foule d’anonymes en transparence, comme si le vacarme avait envahi l’image et la séquence – revendiquant, par là-même, l’étrange effet de rupture qui avait précédé.

Le problème de L’Enfant de Paris est qu’il est assez boiteux et dilettante sur le plan dramatique, et ce jusqu’à son carton final à la précision absurde (quel intérêt à cette dernière remarque ?), au point qu’on se demande un temps si le scénario n’est pas l’adaptation bancale d’un roman (vérification faite, il n’en est rien). La fibre mélodramatique, dans la première partie où la gamine est filmée comme un machin mignon et pittoresque mimant les pleurs, n’a aucune chance de prendre forme. Par la suite, son petit corps abattu et fermé, voire endormi et évanoui, qu’on trimballe partout dans une série de scènes à l’imagerie Hugolienne plus convaincante, permet davantage à l’émotion de poindre.

Le récit reste cependant sujet à d’étranges digressions (qu’on pourra juger modernes et aventureuses, mais qui empêchent surtout toute implication profonde du spectateur) : l’étreinte attendue avec le père qui s’efface derrière la promesse de l’étreinte avec l’adolescent (le géniteur se retrouve ainsi presque éclipsé du film) ; le scénario qui se délocalise à Nice en cours de route, sans grande nécessité ; les étranges digressions sociales qui viennent stopper le récit (comme s’il fallait débarrasser le personnage de ses habits prolétaires pour accepter de le filmer durant la deuxième heure) ; et enfin la perte de toute tension mélodramatique finale, par de multiples circonvolutions entravant la résolution (arrestation du méchant, allers-retours chez la police…).

Il manque ici, en fait, l’idée qui dans les autres films de Perret réveillerait la maîtrise du geste, transcenderait soudain le film, lui donnerait une direction inattendue. On la devine pourtant, dans cet amour pour le moins ambigu qui se dessine entre l’adolescent et la petite fille (« Comme elle est jolie… Comme elle est douce… »), égrenant un à un les motifs romantiques, sauvetage de princesse captive inclus. C’est d’assez loin ce que le film a de plus étrange et intéressant – bien qu’il ne soit pas à exclure que les conventions de l’époque nous poussent ici à une lecture anachronique de la nature de ce curieux couple, et qu’il est de toute façon flagrant que Perret ne sait pas bien quoi faire de ce duo (la vision finale grotesque du père qui serre le jeune adulte contre son cœur en l’appelant « mon petit » résume bien les hésitations du film à ce sujet).

Bref, s’il regorge de petits trésors, et s’il dénote d’une exceptionnelle maîtrise cinématographique, L’Enfant de Paris laisse en bouche l’impression d’un manque.

Léonce cinématographiste

1913

La femme de Léonce est persuadée que son mari la trompe avec une de ses actrices…

Tout cela se mêle harmonieusement avec un comique simple et sympathique, qui parvient à jouer d’une tonalité vaudevillesque sans pour autant entacher la bonhomme fidélité du héros à sa femme, ni renier les émotions plus premier degré de l’épouse blessée : un vrai charme émane ainsi de ce petit film, qui n’est pas l’occasion de fulgurances particulières, mais qui tient une note impeccable tout du long, et à qui il manque seulement peut-être une véritable fin.

Léonce aime les morilles

1913

Dans un sous-bois de campagne, Léonce et Poupette peinent à trouver des champignons. Un anglais qui loge au même hôtel a plus de chance et se vante de son panier plein…

On n’attend pas de ce film marital et comique qu’il soit traversé des habituels retournements de table de Perret, et pourtant cela arrive : un curieux revirement fait basculer le film dans un burlesque plus brutal – un remake de Madame à des envies, en fait, dont il reprend le fonctionnement. On pourra cependant se désoler que le gag de l’étendue d’eau, techniquement raté (on n’arrive pas à voir le niveau de l’eau baisser, malgré l’accéléré) ampute la montée comique de son climax.

Oscar et Kiki la midinette

1913

Pour aider Kiki, son amie modiste, Oscar se propose de livrer lui même ses chapeaux à une cliente…

Pour tout dire, on peine longtemps à comprendre le principe comique de ce personnage, résumé à l’image d’un vieux monsieur autour duquel tournent les jeunes filles. On ne comprend d’ailleurs pas beaucoup plus la manière dont tout cela se conclue… Mais le public connaissait probablement déjà le personnage d’Oscar, du fait des autres épisodes de la série : au fil du court-métrage se dessine ainsi un amant honnête, maladroit mais débrouillard, au sens où il arrive finalement à profiter des situations bizarres et inconfortables dans lesquelles il se trouve projeté. L’ouverture, qui comme le confirmera Oscar au bain est toujours la même (deux personnages présentés à travers deux fenêtres ouvertes : Oscar, et la jeune femme qu’il va convoiter cette fois-ci), semble poser le principe de la série : à chaque film une fille différente, et le défi ou la situation de séduction qui va avec.

On retient surtout de ce film l’exemplaire composition des cadres (assez rare, me semble-t-il, pour une comédie légère comme celle-ci), et encore une fois l’irruption d’une idée au milieu du récit (le travestissement) qui, à défaut d’être originale, amène le postulat romantique tout à fait ailleurs. Pour le reste, comparé à la série des Léonce, le monde d’Oscar apparaît davantage parisien, la séduction y est plus frivole – on est loin de la vie de couple rangée de Léonce et de sa femme, quand bien même les films d’Oscar restent traversés d’une certaine innocence, jusque dans leur humour enfantin.

Oscar au bain

1913

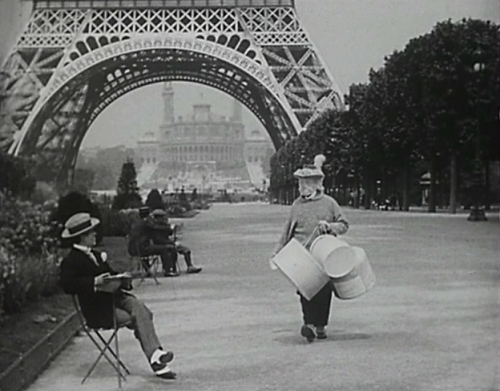

Oscar est amoureux d’une jeune Parisienne, qu’il emmène se promener en calèche dans la capitale…

Oscar au bain confirme du personnage cette image de grand nigaud, tout de même capable de gérer les situations les plus complexes, ici avec la complicité de la domestique (c’est-à-dire du public populaire, la soubrette jouant le rôle de relais face aux habitants de cette grande maison bourgeoise). Le film propose également un long plan curieux : un travelling suivant le personnage en voiture, à l’extérieur, plan malheureusement peu convaincant de par sa maladresse (personnages menaçant régulièrement d’être décadrés) et son très relatif intérêt (on a du mal à voir ce qu’un plan si ostentatoire peut apporter au récit).

La saillie inattendue du film, c’est donc surtout son final, et la soudaine adresse au public qui y est associée, soulignée par l’arrivée à l’image de Perret (décidément une célébrité, ou du moins présenté comme telle par Gaumont) avec deux bébés à la main. Ce mélange de frivolité française (on s’enlace au bain aux côtés de la domestique) et de natalité familiale rappelle l’entre-deux d’autres films de Perret (L’Express matrimonial, la série des Léonce…), et participe pour beaucoup au ton joyeux du film – qui reste cependant, comme l’autre épisode d’Oscar, le moins intéressant de ce que cette sélection a à proposer.

Le Roman d’un mousse

1914

A Biarritz, un marquis ruiné intrigue pour s’emparer de la fortune d’une jeune comtesse, veuve d’un capitaine de vaisseau. Pour cela, il lui faut écarter son enfant…

De tous les films de Perret, c’est le plus long à démarrer : toute la première moitié du film est formellement très sage, voire terne et ennuyeuse, alignant laborieusement à la suite les lieux et petits morceaux de situations, en racontant par étapes, et en 36 cartons (comme si la narration avait le hoquet), un récit il est vrai délicieux. C’est d’assez loin la principale qualité du film, son scénario : un concentré de fiel cynique et bienheureux, dont les trous et incohérences importent peu, tant l’univers qu’on y invente est ludique (on est encore une fois pas loin de l’atmosphère des Vampires : fausses missives, empoisonnements, complots…).

Il faut donc attendre le centre du drame et les décors de Saint-Malo (où le sens de l’espace de Perret semble soudain se réveiller), ainsi que les malversations les plus sadiques (avec cette ironie tragique qui semble s’acharner avec plaisir sur les personnages), pour que le film retrouve ses couleurs et son inventivité. Le passage autour de la carafe, notamment, qui aimante le regard du spectateur à travers toute une série de plans, n’a rien à envier à Hitchcock…

Le Roman d’un mousse se fait néanmoins moins convaincant une fois sorti des appartements (laborieux passages en barque – Perret n’est définitivement pas l’homme des tournages en mer). Il faut dire que le mélodrame, en plus de se cogner de manière dissonante à l’ironie noire du film (on a envie de voir la prochaine malversation, pas de compatir), se retrouve handicapé par un jeune acteur particulièrement crispant, dont le personnage peu construit, et l’aventure mal dessinée (à peine deux scènes en bateau, c’est peu pour le mousse que le titre convoque), n’aident pas à l’identification.

Étrange aussi, devant la cour de justice (que Léonce Perret, cinéaste très droit, met parfaitement en scène dans tout son hiératisme), de voir la mère, ce nœud du drame, reléguée en périphérie de la mise en scène, ayant à peine droit à un gros plan. L’embrassade finale entre mère et fils, une fois le procès gagné, se fait perdue au milieu d’un vaste plan large…

Il y a dans cette approche du drame, et dans cette façon qu’a le sens de l’espace de prendre le pas sur la force émotionnelle qu’il devrait servir, une différence assez profonde avec le cinéma habité de Griffith, auquel on a souvent comparé Perret. Une différence qui dit en partie les limites du cinéaste, mais aussi sa singularité au milieu d’une décennie, les années 10, décidément passionnante.

Quels films voir ?

Le Mystère des roches de Kador (1912)

Les Dents de fer (1913)

L’Enfant de Paris (1913)

Léonce cinématographiste (1913)

Concernant le cinéma de Perret après 1914, je vous renvoie aux notes de Christophe, qui en a vu quelques films.

Notes