On entend souvent mal cette assertion selon laquelle « l’art est résistance ». On pense y voir l’apologie d’un cinéma militant, encarté, ou révolutionnaire.

Or si l’art est résistance, ce n’est pas par son propos. Ken Loach, par exemple, pourrait tout aussi bien écrire des articles, des tracts, des bande-dessinées, ou se reconvertir parolier de tubes de tecktonik – son "message", puisque c’est cela qui constitue à l’écran l’essentiel de son engagement politique, resterait strictement le même. Le cinéma n’a rien à voir là-dedans, ses films (qu’on peut évidemment apprécier pour d’autres de leurs dimensions) ne mettent rien en jeu sur ce plan-là.

L’art est résistance, par contre, au sens où il échappe aux grilles – à toutes les grilles, mêmes quand elles sont aussi bien intentionnées que celles de la sociologie. Il est en effet impossible de reduire une expérience esthétique à un propos : un zoom, un montage alterné, ou un plan d’ensemble n’ont aucune signification dans l’absolu, ils ne peuvent créer du sens que dans la manière, fatalement ambigüe, dont ils rencontrent le monde. L’analyse doit donc prendre en compte, dans sa méthode, les particularités de l’objet auquel elle entend se confronter – on n’analyse pas l’art comme on décrypte les médias1. Ce n’est par exemple pas un hasard si, dans le sillon de Rivette, la recherche cinéma a vite abandonné l’idée d’attaquer les films sur un plan moral (ce qui est bien ou mal, la bonne ou la mauvaise idéologie, ce qu’il faut faire et ne pas faire…), pour préférer les confronter sur un plan éthique (l’étude des configurations que chaque film invente, vis-à-vis de ce qu’il filme et de son spectateur) : seule manière de déconstruire les œuvres sans en aplanir les nuances, sans en clore le propos ou en neutraliser l’ambigüité ; sans entendre, en somme, les dominer.

L’analyse sociologique2 a pour visée, face aux films, de contrôler cet inconfort. C’est une analyse qui a bien compris que quelque chose court sous la surface (qu’un film auto-proclamé "féministe", par exemple, peut charrier par ses choix esthétiques des représentations tout à fait machistes). Mais c’est aussi une analyse qui, parce qu’elle entend d’abord identifier des représentations normées (racisme structurel, stéréotypes de genres…), se rend aveugle aux forces vives, constructives, et singulières qui se présentent à son regard, et qui influent pourtant le sens : en voulant déconstruire la norme, elle finit par normaliser le monde.

peut-être la seule image réellement politique du film.

Le cinéma est politique est un site internet fondé en 2012. Il propose d’étudier l’idéologie des films et séries télévisées, en mobilisant pour cela des concepts issus de la sociologie, afin « [d’]analyser et déconstruire les représentations qui banalisent ou légitiment (…) les rapports de domination »3. Il y est notamment question de sexisme, de racisme, d’homophobie, et de capitalisme. Le site connaît un succès grandissant dans certains cercles de gauche, mais trouve aussi un écho chez les cinéphiles, ce qui interroge davantage : sa méconnaissance manifeste de la théorie du cinéma4, dont il entend pourtant combler les manques, devrait suffire à interpeller.

La facilité avec laquelle ces analyses défectueuses ont pénétré la sphère cinéphile, sans y rencontrer la moindre résistance, est la première chose qui a motivé l’écriture de cette note : son but n’est pas d’engager une joute oratoire en démontant les articles point par point, ni d’attaquer leurs positionnements politiques (que votre serviteur partage, dans les grandes lignes). Ces textes, malgré leurs errances, contiennent nombre de remarques pertinentes : l’idée ici est donc moins de « se faire un site », que de profiter de son existence pour mieux éclairer, par l’exemple de ses erreurs, une tendance générale de l’analyse filmique dont Le cinéma est politique n’est qu’un avatar – tendance qui existerait avec ou sans lui, et qui mène tranquillement ce domaine de recherche dans le fossé.

Il n’est pas question non plus de jouer à réfuter et contredire la teneur des arguments avancés (« non ce film n’est pas sexiste », « non ce film n’est pas raciste ») : cela reviendrait à accepter d’opérer sur le même terrain que ces articles (juger les films sur un plan moral, chercher à prouver leur irréprochabilité), quand l’objet de cette note est de montrer que cette approche, ramenée à l’art, ne peut qu’énoncer du faux. L’égarement de ces textes tient à leur méthode, et c’est elle que nous allons étudier : un site qui défendrait les idées inverses (se félicitant d’un héros masculin tout puissant, déplorant la diversité ethnique d’un casting…) poserait exactement les mêmes problèmes.

Comme derrière une grille

On pourrait résumer cette approche à une erreur-mère : plaquer de force une grille de lecture extérieure sur le film étudié. Ce reproche, les auteur(e)s du site l’ont déjà entendu : c’est un argument souvent avancé pour dénier la possibilité à certains films de produire de la pensée, sous prétexte qu’ils sont de purs divertissements (par exemple, un film Disney ne pourrait pas véhiculer de machisme, car son objet est « seulement de nous faire rêver » et/ou « seulement de faire des entrées »). Ce n’est pas l’objection ici avancée : le premier souci de ces grilles de lecture, ce n’est pas d’exister, mais d’avoir été élaborées a priori des films, plutôt que de naître de l’observation de l’œuvre elle-même, et de ses particularités.

Or pour soumettre une œuvre au cadre qu’on lui a choisi, il faut l’y faire rentrer au chausse-pied, c’est-à-dire au moyen de procédés rhétoriques fallacieux. On ne s’attardera pas sur ceux-ci : ils ont déjà été discutés ailleurs, parfois brillamment (une série d’articles du blog Analyse-Synthèse, notamment, étudie chacun des procédés employés par le site avec une précision remarquable). On se contentera de citer le plus courant d’entre eux, l’omission : l’analyse de Killer Joe accuse par exemple Friedkin de sexisme, entre autres parce que ses personnages féminins « se résument [aux] danseuses dénudées du bar à strip-tease », à une « femme que l’on décide (entre hommes) d’assassiner », à une « fille de 12 ans à la fois pure/vierge et complètement folle », et à une « trainée de belle-mère, fourbe et manipulatrice ». Un tableau qui pourrait édifier si les hommes présents, comme le signale un autre blog, ne se résumaient pour leur part à un petit délinquant minable, à un psychopathe, à un crétin terminal, et à des mafieux violents… Un texte analysant le film "pour ce qu’il est" n’aurait jamais pu ne serait-ce qu’imaginer une division entre hommes et femmes (en tout cas pas sur ces critères), puisque tous à l’écran subissent la misanthropie du réalisateur. C’est parce qu’une grille de lecture a préexisté au film que l’analyse n’a consisté qu’en la recherche d’éléments confirmant sa thèse, coupant ceux-ci de leur contexte le plus immédiat. Et pour cause : la seule configuration de ces signes à présent, leur seule "maison" de sens, leur seul moyen de faire sens, est la grille de lecture qu’on leur a imposée.

L’analyse morale va de fait souvent assigner au film une problématique qui n’est pas la sienne. Le Roi Lion se voit par exemple attaqué pour avoir mis en scène une monarchie sans la noircir : « Sans complexe, Disney ne prend même pas la peine de justifier cet ordre inégalitaire par une idéologie pseudo-démocratique (où le peuple élirait par exemple son chef lors d’un vote) ». On pourrait longuement disserter l’idéologie réactionnaire du Roi Lion, mais le reproche ici est arbitraire : il extrait et circonscrit un élément du film, pour ensuite lui reprocher de ne pas en être le sujet (celui que l’article aimerait lui choisir, c’est-à-dire un plaidoyer pro-République). Au bout de cette logique, c’est la réalité tout court qui peut se retrouver en procès à travers les films, comme si ceux-ci en étaient comptables. Dans un article sur Pocahontas, on s’étonne ainsi du mystère insondable de « l’autorité inquestionnée » du Capitaine Smith sur ses hommes – sans se demander si cela ne pourrait pas, à tout hasard, s’expliquer par le grade du personnage : capitaine. Trop tard pour l’article, déjà parti instruire l’enquête, essayant de comprendre cette étrange et indéchiffrable notion, "capitaine" : « Smith se retrouve à la tête du bateau, les trois autres rament. (…) Il est l’un des leurs, mais un peu au-dessus ». Bizarre, bizarre…

À force de reformuler des constats légitimes en problématiques absurdes, les textes vont ainsi créer des enjeux que jamais le film ne met en mouvement. Étudiant La Leçon de Piano et son héroïne (celle-ci ne découvrirait le désir que par le truchement de son amant ; c’est le postulat, discutable mais audible), un article conclut : « Parce que bien sûr, [les femmes] sont hétéros, faudrait pas non plus montrer des femmes homo, bi, poly ou pansexuelles à l’écran, hein, ça ferait tâche ». Pas de logique à cette poussée d’arbitraire, les personnages n’étant même pas assez nombreux pour qu’on puisse ne serait-ce qu’arguer un manque de représentation statistique : l’orientation sexuelle de l’héroïne n’est devenue fautive (et un sujet) que parce que l’auteure en avait envie. Même sophisme pour l’analyse de Pocahontas, où un désir de couple (dont on étudie alors les représentations : la nature s’en fait effectivement le reflet, le temps d’une chanson) devient soudain, par la seule volonté de l’auteur, une glorification de l’hétérosexualité5. À ce stade, on pourrait tout autant prétexter que l’objet de la scène est de chanter la gloire des personnes valides, puisque la nature alentours, où aucun animal n’est handicapé, entérine donc les valides comme étant la norme : ouvert à tous vents, sans qu’on lui demande de produire les idées qu’on lui attribue, le film devient une auberge espagnole où chaque auteur apporte ses propres préoccupations.

Evidemment, cela ne va pas sans résistance… Le film Zootopie, où les rapports entre espèces servent de support à une grande parabole sur le racisme, peine ainsi à satisfaire la grille de lecture sexiste que le site essaie mordicus de lui appliquer. Cette dimension féministe y existe pourtant, mais pas selon les termes imposés par l’article : c’est une logique de cohabitation parallèle (deux stigmatisations mises en miroir – c’est justement ce qui va rapprocher les personnages, au-delà de leurs différences), et non comme une métaphore totalitaire où chaque brin d’herbe devrait répondre, en même temps, des deux grilles de lectures.

indépendamment des divisions ("racisme") entre herbivores et carnivores.

(Zootopie, Byron Howard et Rich Moore, 2016)

Mais au rouleau compresseur d’une analyse morale, c’est l’œuvre entière qui doit répondre de sa vision coupable, sommée de démontrer le propos qu’on lui assigne de son premier à son dernier plan. Bientôt, l’article s’irrite donc de ce film évidemment récalcitrant à tant de finesse : « La métaphore [féministe du film] montre déjà ses faiblesses puisque l’espèce n’est pas un véritable équivalent du genre et que des mâles lapins peuvent aussi potentiellement subir les violences des prédateurs renards. D’ailleurs, durant l’entraînement de Judy pour devenir policière, c’est un gros mammifère femelle qui la maltraite ». Un constat que le moindre chercheur verrait comme une invitation à revoir sa théorie d’analyse première, visiblement invalidée par le film. Mais dans la perspective d’une étude à visée morale, la culpabilité ou la non-culpabilité de l’œuvre est le seul horizon possible. Et l’article, donc, de déduire de ses propres difficultés : « On a ici la preuve que l’allégorie de Zootopie en termes d’inégalité entre les genres échoue déjà. Il est évident que ce n’est pas dans l’intention des créateurs de Zootopie d’exposer clairement des revendications égalitaristes à travers une métaphore cohérente qui radicaliserait le propos ».

Cette expression, « radicaliser le propos », est révélatrice d’une analyse qui ordonne au film d’être monolithique pour mieux s’adapter au manichéisme de sa propre approche critique. Faute de pouvoir réellement parler cinéma (étudier la mise en scène, c’est-à-dire le point de vue), il est ainsi souvent demandé au personnage de lui-même formuler le supposé propos du film, pour lever doute à toute ambigüité. L’un des articles en arrive ainsi à écrire qu’American Sniper, dont le sujet-même est le stress post-traumatique des soldats, est un film où les personnages ne montrent « jamais de souffrance face aux actes commis ». Pourquoi ? Parce que dans le film, le montage n’a jamais fait ce collage explicite (un plan de tir + le visage plein de regrets d’un soldat) qui pourrait clore le propos en une démonstration clignotante. Qu’importe que tout au long du film la souffrance infuse progressivement, sournoisement, la vie du personnage jusqu’à risquer de le détruire. Pas d’explicitation fluo ? Alors pas de pensée.

Personnages, levez-vous

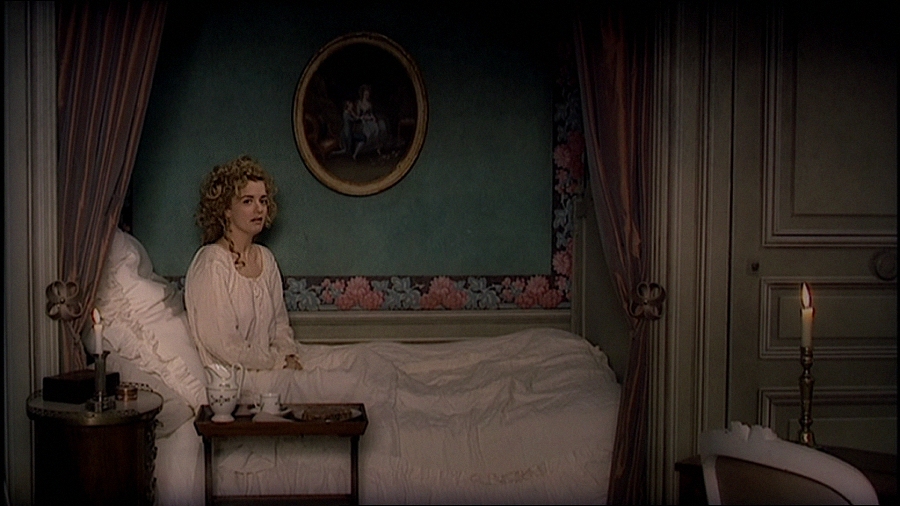

Cette exigence de clarté cohabite avec une régulière injonction à la sociologie : le personnage se doit d’abord d’être un cas statistique6. Devant Boulevard de la mort, un article s’irrite ainsi de la discussion des actrices : « Les deux cascadeuses énumèrent les films de bagnole dont elles disent être fans, alors qu’on sait que le premier à être fan de ces films est Tarantino lui-même. D’ailleurs, lorsque les deux amies plus "féminines" déclarent ne pas connaître ces films, les deux cinéphiles répondent qu’effectivement "la plupart des filles ne connaissent pas ces films". La plupart des filles ? Mais vous, vous êtes quoi alors ? ». Des personnages, peut-être, tout simplement ? Dont la passion (elles sont cascadeuses) a autant droit d’influer les goûts que ce qu’elles ont entre les jambes… Parce que le personnage est sommé, dans ses actes et pensées, d’être un échantillon représentatif de son sexe ou de son ethnie7, tout écart est vécu par les articles comme une trahison : le texte sur La leçon de piano, confronté à la singularité du parcours de son héroïne, en déduit ainsi « [qu’]on transforme un problème sociétal, la violence sexiste et la domination masculine, en un problème individuel » (reproche amusant, au passage, pour un film présentant l’image hautement symbolique d’un homme enfermant sa femme – fenêtres planchées, porte condamnée – dans sa propre maison). Impossible en effet qu’un homme « amène [sa] partenaire à l’extase sans jamais [lui] demander [son] avis », car, précise-t-on, « la réalité est tout autre. Ne serait-ce que parce les femmes ne sont pas un groupe homogène désirant toutes la même chose » : on ne saurait mieux dire.

(La Leçon de piano Jane Campion, 1993)

De ces conflits découle une tendance à l’essentialisation (celle-là même que le site entend dénoncer), venue pallier l’incapacité des personnages à se conformer aux cases qu’on leur impose. Dans l’article sur La Leçon de piano, il est question de prouver l’anti-féminisme du film par, entre autres, l’absence de solidarité féminine. Choisissant alors d’ignorer les forces que le film met en dramaturgie (soit un bloc puritain, auquel le mari appartient autant que les dames du village), l’article va indifféremment faire son marché parmi les femmes en présence, et décide finalement de prouver son point en chargeant… l’enfant. « Le pire reste probablement la trahison que commet Flora, à deux reprises, à l’égard de sa mère. Alors que la mère et la fille sont montrées comme très proches au début du film (de nombreuses séquences montrent leur complicité), lorsqu’Ada met sa fille à l’écart de sa relation avec Baines, cette dernière ne le supporte pas. (…) L’attitude et les paroles de Flora montrent que ce n’est pas par erreur ou par inattention qu’elle dénonce sa mère, mais qu’elle est bien consciente de la situation et qu’elle cherche à se venger ». Ce personnage si riche, cette enfant confrontée aux mystères de l’éducation puritaine, cette alliée fusionnelle trahie par la sexualité de sa mère, cette voix de substitution soudain congédiée, cette gamine jalouse prenant le parti du père… Aux poubelles tout cela : Flora n’est qu’un vagin.

En prétendant traduire la vision du film (ou en prétextant épouser la vision du spectateur américain, cette mule bien pratique), cette manie de l’essentialisation en vient à tirer des conclusions plus redoutables encore que ce qu’elle dénonce. Dans American Sniper, le frère rentré traumatisé de guerre, dans une scène au malaise palpable, « apparaît comme terrorisé, malade, fuyant la guerre pour rentrer chez papa-maman : il est donc faible et peureux ». Le gamin violent de Zootopie, qui en grandissant a fait un travail sur lui, s’est socialement réajusté, et qui vient s’excuser ? De la mauvaise graine par essence, irrécupérable : l’article s’indigne que les parents de l’héroïne aient « sympathisé avec le renard qui torturait Judy quand elle était petite », et qu’il « explique son comportement par "je manquais de confiance en moi". En soi… Une très bonne excuse pour frapper plus petit que soi » (car comme on le sait, expliquer c’est excuser). Pour le même film, on dédramatisera le fait que l’héroïne ait avancé, devant la presse, une horreur que l’article nomme pudiquement "l’hypothèse génétique" : « Cette hypothèse (présentée prudemment comme une hypothèse et non une vérité) blesse profondément Nick le renard dans son petit cœur. On lui renvoie encore son agressivité supposée à la figure ». C’est-à-dire, pour filer la métaphore raciale du film, qu’une policière vient de prétendre en conférence de presse que si les Noirs arrêtés sont violents, c’est peut-être parce que c’est dans leur ADN… Un exemple qui témoigne de l’essence morale (et non logique) de la méthode d’analyse : parce que le texte est persuadé d’être du "bon côté" (celui que sa grille de lecture a imposé au forceps), il est tout disposé à accepter l’inacceptable.

Forcer ainsi la réalité des personnages, réduire leur singularité à ce qu’on veut qu’ils prouvent, est tant dommageable pour les films que pour les raisonnements eux-mêmes, fragiles au point de s’auto-contredire : puisque qu’on peut faire dire tout et son contraire au film, les reproches invoqués dans le corpus d’analyses en viennent à s’annuler entre eux.

Prenons deux articles, de deux plumes différentes certes, mais validés par le même site internet, garant de la même ligne éditoriale. À Pocahontas, on reproche une héroïne aux traits traditionnellement associés à la féminité : « Même Pocahontas qui est, comme on l’a vu, très active physiquement (et ce a priori depuis son enfance) n’a pas le droit d’être dessinée avec des muscles. (…) On change le teint, on grossit les lèvres, on lui donne un peu (beaucoup) plus de buste, on agrandit les yeux et…ahhhh, voilà une vraie femme, digne d’être contemplée ! ». Logique ? On reproche pourtant exactement l’inverse à Boulevard de la mort, c’est-à-dire de valoriser des femmes plutôt masculines, dans « un univers où le masculin est supérieur au féminin. Du coup, les femmes "féminines" sont logiquement beaucoup moins dignes d’intérêt pour le réalisateur que les femmes plus masculines. La pom-pom girl de Boulevard de la mort sera ainsi abandonnée à son triste sort, (…) [les] filles (encore plus "féminines") de la première partie se font finalement toutes réduire en bouillie ». Et ainsi de suite : toujours dans ce film, on accuse le genre du rape and revenge de « projeter sur des femmes des fantasmes typiquement masculins de vengeance et de violence ». Dans Pocahontas, on regrette que Disney « ait refusé catégoriquement [à l’héroïne] l’usage de la violence et la possibilité de la confrontation physique, qui restent ainsi privilège masculin ». On nage dans l’arbitraire le plus total : la finalité n’est pas de soumettre les films à des principes idéologiques stricts (ce qui, à défaut d’être pertinent, serait au moins cohérent), mais d’instruire coûte que coûte leur culpabilité.

Ce que mes yeux ne savent plus voir

Déformer les films à des fins militantes est une chose : on peut trouver cela cynique, et un peu triste, mais cela reste affaire d’idéologues. En parcourant les pages du site, il se fait pourtant rapidement jour que le problème est plus concret : les films, ces articles ne savent simplement plus les voir.

(Her de Spike Jonze, 2013)

On ne compte plus le nombre de fois où un texte, pensant déceler triomphalement une pensée ou un réflexe coupable, fait simplement état de ce que le cinéaste est entrain de lui dire. Jusqu’à ce cas épique, à l’occasion du dernier film de Spike Jonze, où c’est le titre même de l’article qui, pensant lever un lièvre, énonce littéralement le propos du film (« Her, un film qui ne parle que de Lui »). On s’indignera d’ailleurs dans le même article qu’un personnage développe « un jeu vidéo qui s’appelle "Class Mum" (ou "Super Maman") qui consiste à faire accomplir, dans l’ordre et dans un temps limité, la totalité des tâches domestiques et de soin aux enfants à une femme », sans sembler un instant percevoir l’ironie d’une scène où le ridicule des stéréotypes est surligné au stabilo. Ce genre de quiproquo, l’étude consacrée à American Sniper en offre un festival – et soyons fair-play, à sa sortie, c’est toute la presse française qui semblait avoir oublié comment on regarde un film.

L’article consiste grosso-modo à résumer ce que le film lui pointe explicitement du doigt, tel un aventurier se vantant d’avoir découvert de l’or dans le coffre d’une banque. Quand Eastwood montre que remuer le fantôme du cow-boy ne suffit plus à satisfaire la névrose du sauveur (que le film nous a présenté comme intrinsèque au patriotisme américain), l’auteure s’indigne : « Quand Chris cherche un sens à sa vie (parce qu’il en a un peu marre d’être un Texan bouseux qui fait du rodéo), il se tourne sans hésitation vers la carrière militaire, car c’est bien connu, l’armée est le seul moyen d’avoir une utilité sociale ». L’auteure tient également, offusquée, à souligner que le personnage se met « au service inconditionnel de sa patrie » en « sacrifiant au passage son équilibre mental et sa vie de famille » (ce fameux « au passage » auquel le film consacre la moitié de ses scènes – un pur accident, sans doute). Devant la métaphore du berger et des loups, posée sur les épaules des enfants par leurs pères de génération en génération, point zéro de la catastrophe intime que va déchaîner le récit, l’article se fait ironique : « ces mots sont employés par le père de Chris dès le début du film, ça fixe le décor ». Effectivement, cela fixe le décor ; et peut-être serait-il avisé de prendre en considération ce que le film s’est choisi pour prologue, si l’on veut étudier ce dont il parle ! Le problème ici, toujours le même, est d’étudier un film qu’on a préconçu, et non celui qui est : le site, comme la presse en général, est venu voir un réquisitoire contre la guerre en Irak, et n’a rien voulu comprendre qui sorte de cette grille de lecture-là.

Le plus souvent, cependant, le site est tout simplement aveugle à ce qui se joue devant lui. Et on constate alors comment s’organise, dans l’analyse, la disparition d’un intermédiaire encombrant : la mise en scène. Notons bien qu’en parlant de mise en scène, il n’est pas ici question de quelque formalisme ésotérique réservé aux élites : on parle de stricte narration, de compréhension basique et instinctive, ne nécessitant aucun pré-vécu cinéphile. Penchons-nous, pour le constater, sur la façon dont le site comprend une scène de La Leçon de Piano, où un personnage, Stewart, vient s’entretenir avec ses voisines. Stewart vient d’épouser l’héroïne du film, une joueuse de piano muette qui l’a rejoint en Nouvelle-Zélande, mais qui reste emmurée dans sa solitude. Et Stewart est troublé : il a aperçu sa femme, qui n’a plus son piano avec elle, graver la forme des touches blanches et noires sur une table, pour jouer sur le bois avec ses doigts.

Voilà pour l’argument de la scène. Mais ce n’est pas ce qui intéresse l’article, déjà trop occupé à sortir l’une de ses grilles de lectures préférées : la coloniale. En effet, remarque-t-il, « les personnages maoris que l’on voit dans le film sont toujours subordonnés aux blancs. À aucun moment le film ne questionne cette situation. Au contraire, les maoris semblent parfaitement heureux d’être au service des blancs ». Comment justifier cette analyse ? Et bien entre autres par la scène qui nous intéresse, puisqu’on y trouve deux figurantes maories :

Essayons d’oublier volontairement un certain nombre de choses… Oublions d’abord la réalité historique : un film doit repeindre en rose le passé colonial de chaque pays ; non, les maoris n’ont jamais été subordonnés aux blancs, ni domestiques, et dans les foyers européens, on leur réservait assurément une chaise à l’égal des autres invités. Oublions également le droit qu’ont ces figures à être autre chose que des personnages signifiants : un maori à l’écran ne peut être qu’un dominé, il doit à chaque scène expliciter sa condition en l’exprimant par la révolte ou les pleurs, et n’a pas d’existence propre en dehors de son ethnie. Quant au conditionnement raciste, qui a pu justifier cette domination dans les esprits jusqu’à rendre les gens dociles dans leur servitude, cela non plus n’existe pas. Oublions enfin que le film met ici en scène les personnages négatifs de son récit, et que toute altérité (dans le cas présent, les maories) nous semblera valorisée.

Lobotomisons-nous, oublions tout cela, et regardons simplement la scène :

Qu’est-ce que nous raconte cette scène ? Stewart est troublé parce qu’il ne comprend pas le sens de ce qu’a fait sa femme : jouer au piano sur une table est absurde, il n’y a aucun son. Il se demande soudain s’il n’a pas épousé une attardée mentale. Evidemment, pour qui a déjà goûté aux délices de la musique, le besoin impérieux de la récréer, ne serait-ce qu’en la simulant en l’absence de l’instrument, paraît éminemment logique. Mais le pauvre Stewart, comme les vieilles pies à qui il vient se confier, est un puritain : et ce plaisir-là, un puritain ne le comprend pas.

C’est cela que ce passage met en scène, c’est ce qu’il nous donne à voir : le puritanisme. C’est-à-dire trois corps assis bien droits sur leur siège, à la pudeur excessive (un personnage a la tête voilée, on reproche à l’autre de s’être coiffé), qui sont enferrés dans leurs petits rituels et gestes de contenance (le thé et les biscuits à amener, Nessie répétant systématique les mots de son aînée, l’agitation maniaque d’un éventail sur lequel insiste un gros plan…). Bref, une existence aussi raide et rangée que cette tasse dont une plongée totale appuie la géométrie, alors qu’on en remue le thé. Ces personnes sont tellement peu au fait des affaires de cœur qu’elles comparent l’amour passionnel à l’affection d’un chien ; d’ailleurs, plus tard dans le film, lors d’une scène identique (mêmes personnages, même configuration, même intrusion de la musique), on ordonnera sèchement à Nessie de réfréner l’expression de son dépit amoureux, de contrôler ses sentiments. Ici, les passions se refoulent.

Comment diable cette fine équipe pourrait-elle ne serait-ce que concevoir le plaisir musical ? Et, miracle, c’est justement ce que la scène nous montre : pendant que ces aliénés font des efforts surhumains pour essayer de comprendre cette chose si simple, le plaisir de la musique, que se passe-t-il ? Les maories chantent. Sans raison, en travaillant : pour le plaisir, justement. Le collage est d’autant plus explicite que la réplique interloquée (« No sound… ») les fait apparaître à l’image et au son. Ces deux figurantes donnent en direct la réponse à la question que se posent les trois personnages, réponse qu’ils ont donc à portée de main8 ; mais, ironiquement, Morag est tellement aveugle qu’elle leur ordonne, à ces domestique qu’elle méprise (elle les laisse par terre), d’arrêter de chanter pour qu’elle puisse mieux réfléchir à la question. Et reste ainsi bloquée dans son incompréhension9.

Évidemment, il est possible de proposer bien d’autres lectures et interprétations de la scène. Mais toute analyse qui essaierait de comprendre ce plan (celui des Maories chantant par terre) en faisant abstraction de la manière dont le film nous l’a présenté (dans ce rapport au mystère de la musique, dans cette opposition au monde figé et ritualisé des colons…) ne pourra qu’énoncer des contresens. Ce plan n’existe, pour le spectateur, que dans le contexte où il l’a vu, c’est-à-dire celui de cette scène et de son montage ; son sens est fonction de ce qui l’entoure (l’effet Koulechov, constaté dès les années 20, ne prouvait pas autre chose). Aller chercher ce plan seul pour y plaquer une grille, ce n’est pas emprunter une voie d’analyse alternative, complémentaire, qui ouvrirait à d’autres vérités : c’est manipuler la réalité du film, pour faire dire au plan des choses qu’a aucun moment le spectateur n’entend.

L’art et le docteur

Ces erreurs sont les dommages collatéraux d’une fermeture catégorique à l’esthétique : à force de refuser l’art, les articles s’y sont rendus aveugles. L’analyse morale tient alors lieu de substitut, se trouvant contrainte d’utiliser des généralités (des tendances traversant les films, comme tout objet culturel) pour affronter des particularismes (les œuvres d’art elles-mêmes).

Difficile alors, avec de tels outils, de produire autre chose que des lapalissades, quand bien même c’est par le truchement de l’analyse. Les remarques sur la valorisation des beautés canoniques (hommes virils, femmes fines), contre des "méchant(e)s" aux traits opposés, en sont un bon exemple : c’est juste, les canons esthétiques de l’époque servent souvent à distribuer le bien et le mal. Mais ces remarques pourraient s’étendre à une majorité de la production mondiale, toutes époques et pays confondus, chefs-d’œuvre compris. Ce qui relativise tout de même la pertinence, pour ne pas dire l’intérêt, d’une analyse qu’on peut recopier mot pour mot, sans en changer une virgule, sur presque n’importe quelle œuvre : qu’est-ce que cela aura dit du film, réellement ? Bien peu de choses : le regard passe à travers lui et ce qu’il travaille, pour n’étudier que la culture et l’époque dont il est issu, et dont il est le miroir – à ce rythme, on pourrait tirer les mêmes vérités, les mêmes conclusions et la même sentence critique, des Enchaînés et d’une pub pour le savon. En remplaçant l’analyse esthétique par une analyse morale, tout équivaut à tout, et tout finit par se valoir (ce dont témoigne d’ailleurs la médiocrité des rares films défendus par le site10).

D’où une certaine impuissance analytique, face aux films eux-mêmes. L’un des pouvoirs de l’art (résistance aux grilles, encore et toujours) est sa capacité à produire de l’ambigu : à mettre en scène des expériences esthétiques dont les configurations offrent au sens d’autres devenirs que celui de sa calcification en "propos". La poétisation est l’un de ces horizons (le sens s’ouvre alors à de nouvelles questions, à d’autres mystères) ; le trouble en est une autre (le sens de la scène oscille, confrontant son spectateur à un conflit, à un ressenti hybride). Bref, l’art permet au sens de rester une question organique et ouverte, vivante, et offre au spectateur de rester un sujet (de rencontrer le film avec ses propres émotions, ressentis, et vécus).

Cette ambigüité, évidemment, est mal vécue sous un jour moral. À la fin d’American Sniper, nous dit le site, « Chris apparaît avec son revolver, tout content, et fait le beau devant sa femme qui l’embrasse et se dit "fière de lui" ». Une lecture à charge peut facilement se déduire d’un résumé si factuel, recroquevillé sur la seule réalité de ce que les personnages disent et font. Le problème est qu’à l’écran, bien plus d’éléments se croisent et se confondent : la pénétration définitive du revolver dans le quotidien, par exemple, tout comme les sons de guerre (via le jeu vidéo) investissent le salon ; la fausse piste entretenue, dans les premiers plans, d’un héros devenu paranoïaque en son foyer ; les jeux de sexe et de violence au beau milieu de la cuisine familiale ; et l’arme se mêlant aux jeux d’enfants – jeux auxquels on revient justement comme on était partis du rodéo, dont le personnage réendosse ici les oripeaux. Quoiqu’on déduise de tout cela, quoique l’on veuille y voir (un malaise volontaire, l’inconscient du cinéaste au travail, un pur accident…), on ne peut faire l’économie de ces signaux, et des ambigüités qu’ils dessinent. Ou alors la surface règne.

Ce caractère terre-à-terre de l’approche, qui refuse d’appréhender toute autre forme de dialogue entre le cinéaste et le spectateur que celle du rapport de police, va de pair avec un amour du vraisemblable : les actes des personnages sont jugés et approchés pour eux-mêmes, quelque soit la formalisation qui les mette en perspective. Prenons l’exemple d’un article sur Tarantino, qui s’émeut d’une scène de Boulevard de la mort où trois jeunes filles vont soudain abandonner leur amie aux griffes d’un potentiel violeur : « En échange d’une voiture, nos trois filles mettent donc volontairement leur copine dans une situation plus que dangereuse ». Et l’article de notamment souligner la tonalité de la scène, tant du côté des amies (« Tarantino nous invite à rire avec les trois filles de cette bonne blague qu’elles ont faite à leur copine ») que du cinéaste (« On voit bien que le réalisateur cherche à nous faire rire. Le petit "gloup" que Lee lâche du fait de sa surprise témoigne d’ailleurs de ce ton humoristique »). Pourquoi ces jeunes femmes ne laisseraient-elles pas, comme le suggère l’article en reprenant une remarque de Rosario Dawson, un moyen de fuite à la copine qu’elles abandonnent – en lui lançant les clés de la voiture, par exemple ?

Dans cette volonté de "compenser" l’acte, d’en atténuer l’horreur par des arrangements à la marge, s’exprime une lecture de la scène qui ne saisit pas que son intérêt ici, jusque dans son potentiel comique, réside justement dans sa violence : dans l’égoïsme et la méchanceté du geste, dans l’inconscience rieuse des conséquences. On a tort de penser que le cinéma bis, qui perfuse Boulevard de la mort bien au-delà des deux genres explicitement convoqués, est une simple affaire de références cinéphiles : Tarantino s’en approprie surtout la manière. C’est-à-dire un cinéma qui ne banalisait pas les pulsions, mais qui au contraire les surlignait en les offrant à la jouissance en plein jour, les explorant jusqu’à l’outrance, les déshabillant de toute forme de surmoi moral pour les présenter crues au spectateur (sans leur trouver d’excuses par le biais de beaux habits dramatiques, qui mimeraient l’effroi de ce qui les fait jouir11). L’érotisation du déchaînement de violence final, dans lequel l’article croit déceler un réflexe révélateur, n’est rien d’autre que le projet du film, son projet explicite. Dans ce cadre, l’amie abandonnée au viol est l’équivalent de ce motard anonyme qui, dans la poursuite finale, est envoyé à la mort contre un mur par des héroïnes prises dans l’ivresse jouissive de leur vengeance, et le spectateur avec elles. Réécrire la scène sans tenir compte de ce cadre formel, est aussi logique que de vouloir atténuer les tortures d’un cartoon.

Car quel spectateur humaniste, s’il réfléchit deux secondes, accepterait dans la réalité de cautionner le final, qui présente un lynchage (meurtre en bande, tête écrasée…) comme substitut de justice ? Si le film parvient à déplacer l’acte sur un autre plan que celui de la morale, c’est justement parce qu’il lui invente un autre devenir que le vraisemblable : la cohérence artistique prévaut alors sur le poids d’un propos. Configuration que l’article, citant un sociologue, ne parvient pas à voir : « Rien ne lie le groupe de filles violées/démembrées par Stuntman Mike dans la première partie et celles qui lui font la peau dans la seconde. (…) Ce qui apparaît ici en filigrane (…) est le délitement de la solidarité entre femmes comme levier politique et l’effacement des espaces collectifs comme lieux de formation de l’action. Les femmes de Boulevard de la mort (…) ne luttent que pour elles-mêmes et ignorent totalement les vies de ces autres femmes, et victimes du cascadeur, qui côtoient leur espace filmique »12.

En se rendant aveugle à quelque parti-pris artistique que ce soit, on en arrive à une absurdité : considérer le face à face de ces deux histoires comme un fait établi (que le cinéaste arpenterait par hasard, en touriste), et non comme le geste artistique qu’il est par essence – et qui consiste, justement, à organiser cette rencontre. Comme si l’espace filmique se résumait seulement à la réalité d’un décor, et non à ce terrain partagé, le temps d’1h30, qu’est l’œuvre dans son ensemble. Or c’est la plus grande beauté du film, ce lien de solidarité tissé entre deux diégèses : par-delà deux époques (70’-80’), un groupe de femmes en venge un autre, rattrape le tueur qui avait filé entre les mailles de l’Histoire du cinéma, en utilisant un genre (le road-movie) pour en résoudre un autre (le slasher). Evidement que ces femmes ne doivent pas se connaître ! Leur solidarité littérale, dans le script, ratatinerait leur geste à quelque chose de l’ordre de l’anecdote, de la démonstration sociale, et plus rien n’existerait alors de cette solidarité mythique et inconsciente, de cette vengeance aux proportions mystérieuses – de cette structure anti-fataliste, où le tueur ne reste pas impuni de ce qu’il a fait dans "l’autre film".

Là est sans doute, au final, le plus irritant : cette manière dont l’analyse sociologique prétend atteindre le cœur des films, en percer le secret, quand l’essence même de sa méthode la condamne à sonder l’écume. Et pour cause : le principe-même de cette approche, le sésame de ces remarques, c’est le symptôme. On ne vient pas découvrir ce dont le film est fait, comme on viendrait à la rencontre avec l’autre : on recherche sur lui les boutons, les croutes, les inflammations – tous les signes coupables d’un mal déjà identifié, théorisé, affaire close, qui préexiste au film (film qui n’aura, de fait, rien à nous apporter), et qui sera le même quelque soit le patient. Comme le médecin vérifie dans son manuel les traits d’une maladie connue, pour en chercher les indices sur le corps ausculté, l’analyse sociologique ne va chercher dans le film que ce qu’elle connaît déjà, ce qu’elle a depuis longtemps délimité et conclu, ce qu’elle a déjà entièrement compris. Rien que l’art des films, leurs intuitions et leurs ambigüités, leur force vitale et leur mystère, ne sauraient colorer d’un doute : rien ne ressemble plus à une rougeole qu’une autre rougeole. Notons, néanmoins, que la comparaison s’arrête là : aucun médecin ne pense avoir atteint la vérité intime de son patient parce qu’il a reconnu sur lui les symptômes d’un rhume.

Le cinéma est politique

Cette analogie médicale pourrait prêter à malentendu : on lui objectera qu’un regard extérieur est nécessaire, qu’un cinéaste n’est jamais conscient de ce qui travaille profondément son art, et qu’un film énonce parfois toute autre chose que ce qu’il croit nous dire (un cinéaste peut penser faire un film féministe, et continuer à filmer les femmes comme des objets). C’est tout à fait vrai – évacuer les volontés supposées du réalisateur est même une condition de l’analyse filmique : qu’importe les intentions, on étudie ce qui est. Mais cela n’implique pas pour autant de venir rencontrer le film à ses dépends.

Zack Snyder par exemple n’a sûrement pas consciemment voulu, en réalisant 300, produire un film nazi. Mais sa mise en scène ne nous parle que de cela : l’eugénisme fait glorieusement prologue, la fascination des surhommes imprègne chaque plan d’éroticité, le dégoût des corps déformés prend un tour viscéral, toute absence de virilité ou de perfection physique se traduit dans le récit par traitrise ou décadence… Tout cela n’est pas caché, dissimulé, coupable : quand les critiques disent que ce film a des accents nazis, ils ne cherchent pas à déceler quelque vérité secrète, mais à poser un mot sur ce que le film veut naïvement partager avec nous (sans bien prendre, visiblement, la mesure de ce qui travaille son regard). Ils étudient ce que le film crie à chaque plan, ce qui le remue, ce qui excite son art et cristallise ses désirs d’iconisation. Dans ce dialogue avec l’œuvre, dans ces fascinations et répulsions que nous allons partager le temps d’un film, et ce quelque soit notre idéologie, il y a une place pour l’analyse13.

À moins de totalement nier ce dialogue qu’instaure un film avec son spectateur (ou un cinéaste avec ses personnages), il est bien difficile d’étudier la teneur politique des œuvres, sinon à s’en tenir aux seules représentations qu’elles charrient (or ces représentations, le geste artistique peut les regarder, les nuancer, les configurer autrement) ; on ne peut non plus réduire les œuvres aux discours qu’elles énoncent (puisqu’un film "anti-raciste" peut très bien avoir des réflexes xénophobes, par charité paternaliste par exemple). Pas étonnant, si l’on s’accroche à ces seules manifestations visibles du politique, qu’on finisse par considérer l’art comme une menace faite aux tracts – ce que suggère l’article sur Pocahontas en proposant très sérieusement le concept de film livré avec notice14 (au moins les choses sont claires). Alors que faire ? Où va battre le cœur politique d’un film ?

Ce questionnement n’est pas nouveau : il a notamment agité le cinéma moderne, après la déflagration des nouvelles vagues. Ces années, qui prenaient conscience que le cinéma était avant tout « une forme qui pense », et pas seulement une affaire de représentations, ont engendré la mantra, à présent célèbre, à « faire politiquement des films » (et non juste « des films politiques »15). C’était alors une façon d’interroger jusqu’au processus de fabrication des œuvres (considérant, pour caricaturer, qu’il y a une contradiction intrinsèque, intenable, à pleurer la pauvreté en Afrique avec grues, équipe de 1000 personnes, et stars apprêtées jouant la famine). Godard, qui explorait alors ces questions via le groupe Dziga Vertov, s’y cognait lui-même en filmant les ouvriers : « Il y a un problème, c’est le moyen-même qu’on emploie, qui jusqu’à maintenant a été entre les mains des gens contre lesquels on lutte, et qui fait que, malgré notre meilleur volonté, on ne le domine pas bien. Et que souvent, on croit faire un film "au service de", et qu’on risque de faire un film "contre" »16.

Ces questions de conditions de tournage ne sont pas une fin en soi, elles introduisent simplement à des questions de forme, qui ne sont jamais innocentes : pour reprendre un exemple cité par Godard dans la même interview, un film "de gauche" qui dénoncerait la dureté de la condition ouvrière en résumant leurs témoignages à des segments de 15 secondes, comme le fait n’importe quel JT "de droite", reproduirait dans sa forme-même les conditions de domination qu’il entend combattre. Le vrai geste politique, cinématographiquement parlant, ne tiendrait alors pas tant au propos énoncé, qu’au fait de laisser la caméra tourner, afin de donner du temps à une parole qu’on entend jamais, et qui est trop peu rodée à l’exercice de l’interview pour se défendre en quelques secondes. C’est un exemple parmi d’autres : à chaque film en tout cas d’être cohérent, et de composer avec ses propres conditions de création (au sens large : moyens, contexte intellectuel, contexte historique, personnes filmées…). Non pour nier ces conditions, ni pour en avoir honte ou les haïr, mais pour les intégrer et les prendre en compte formellement, afin que le film soit politique à sa manière : cinématographique.

Cela peut paraître excessivement théorique, mais n’engage en fait que rarement une réflexion consciente. Prenons un exemple – pour éviter tout soupçon de révérence à Godard, je vais tirer cet exemple d’un vécu personnel, celui d’entretiens réalisés au Festival documentaire de Lussas auprès de Kees Baker et de ses collègues, à propos du cycle historique dont ils assuraient la programmation. Ce cycle retraçait, chaque année, l’Histoire documentaire complète d’un pays européen. Certains de ces pays ayant été gobés par l’URSS, ils produisirent après-guerre des films contraints de réciter le catéchisme soviétique. En Europe occidentale, à la même époque, beaucoup de films chantaient pour leur part les luttes du mouvement ouvrier. Voilà pour le propos identifiable, circonscrit, des documentaires de ces pays.

Mais les programmateurs interviewés avaient une compréhension bien plus riche des questions politiques traversant ces films. Ainsi, dans les documentaires des pays baltes (intégrés au bloc soviétique), la résistance s’exprimait discrètement sous la propagande : « Vous remarquerez que la voix-off est toujours dans la stricte ligne du parti. Mais la véritable évolution est plus profonde : elle consiste en un changement de focalisation du collectif vers l’individu. Même dans certains films de foule (…). Dans les films récents, on voit bien que ce long basculement est achevé : on est totalement centrés sur des individus, des personnes »17. Or en Belgique (qui bénéficia d’un cycle l’année suivante), le même mouvement aboutit à des effets inverses : « La résistance collective est devenue une résistance individuelle. (…) En mettant côte à côte le film de Buyens (1962) et celui des Dardenne (1979), on retrace une chronologie qui aboutit à la dissolution de la classe ouvrière, qui isole les individus, jusqu’aux fictions des frères Dardenne où les personnages sont seuls »18.

(Jean-Pierre et Luc Dardenne, 1979)

Comment un même geste (isoler les personnes de la foule) peut-il dans un cas être une résistance, et dans l’autre une défaite ? L’isolement dans les documentaires belges prend des atours de tragédie parce que ces films veulent nous raconter une lutte – et qu’une lutte collective vécue en solitaire est absurde. De même, ce n’est que parce que la foule aux pays baltes est une norme (un idéal des représentations du pouvoir) que son éclatement discret, à l’image, est une émancipation. Il est impossible de réduire ces parti-pris de mise en scène à des questions de représentations ; il l’est tout autant de circonscrire ce geste (l’isolement du personnage), et de l’appliquer à n’importe quel film en faisant fi de sa configuration : bref, il est impossible d’en tirer une grille de lecture19.

De fait, les cinéastes les plus politiques le furent souvent de manière personnelle, non-shématisable. Le cinéma très instinctif de Tim Burton, dans ses premières années, en est un bon exemple : en ce qu’il magnifiait les corps hybrides (composites, rapiécés – la suture est le motif obsessionnel de ses premiers films), ou en ce qu’il tentait la cohabitation des monstres et banlieusards en une même communauté20, son cinéma eut sans doute plus d’impact sur la psyché politique US que toute la carrière de Michael Moore. On pourrait prendre un exemple plus souterrain encore avec le cinéma de Bresson qui, obsessionnellement focalisé sur les mains de ses personnages (plutôt que sur leurs visages), donne à voir un monde où les relations humaines obéissent à des logiques qui les dépassent (logiques de transaction, par exemple).

l’une des images les plus politiques des années 80.

(Beetlejuice de Tim Burton, 1988)

Qu’ils soient conscients ou non, ces choix de mise en scène n’ont rien de rationnel, ils ne consistent pas en l’illustration d’un précepte : ces cinéastes n’ont pu être politiques que parce qu’ils ont été fidèles à leur vision du monde, sans logique de précaution, sans rectifier leurs réflexes, sans s’auto-surveiller. Les formes qui en résultent sont alors bien plus riches et nuancées – et parlent plus profondément au ressenti, à la pensée, à l’inconscient du spectateur – que celles qu’on pourrait froidement déduire d’une logique militante. Cette "sincérité", cette instinctivité, est fondamentale : seule la singularité d’un point de vue intime peut déranger les lignes, inquiéter les normes collectives (quelles qu’elles soient, de gauche comme de droite), et en cela avoir valeur politique. C’est le paradoxe du cinéma de Godard, pour revenir à lui, qui réalisait "politiquement" ses films sur la classe ouvrière, mais à qui on objectait que celle-ci n’aimerait sûrement par les voir en salles, lui préférant les formes du cinéma populaire. Chose qu’il ne niait aucunement : « On nous accuse souvent : "Ah vous voulez faire des films pour la classe ouvrière, mais les ouvriers n’y pigent que quick". Et je dis : ce n’est pas si simple. (…) Je pense que notre effort à faire, c’est de ne pas faire un film "au nom de…", mais de parler d’abord en son propre nom. »

Formulons-le autrement : tout film cherchant à parler autrement qu’en son propre nom dérive vers un rapport faussé à son spectateur et à ce qu’il filme (condescendance, auto-représentation, paternalisme…), pour se perdre en contradictions éthiques insolubles. Le cinéaste, mal nécessaire, n’est pas là pour dire ce qu’il faut, mais pour partager au plus juste sa vision du monde. Quand le site reproche ainsi à Tarantino de n’avoir « aucunement envie de sortir de son point de vue masculin, et que la seule chose qui semble l’intéresser est bien plutôt d’imposer son humour et ses fantasmes de mec à tout le monde », il fait un reproche fondamentalement absurde. Respecter ce point de vue est la seule possibilité, pour le film, d’être cohérent, et donc politique. Quand bien même cette vision politique s’avèrerait misogyne ou réactionnaire : il reste que c’est la seule manière, pour nous, de réellement la comprendre, la sentir, de l’apprécier ou de la rejeter. La seule façon de nous l’approprier.

Le Grand méchant Autre

Il faut ici faire un aparté pour explorer cette question plus profonde, que sous-tend le concept même d’analyse morale : celle du rapport entre art et idéologie. On peut comprendre la charge critique du site quand il s’attaque aux films comme aux dérivés d’un ensemble : ce qui est dénoncé alors, ce sont moins les images elles-mêmes (quoi qu’on pense d’elles) que leur ressassement, leur omniprésence, qui les installent lentement dans les esprits comme norme, et peuvent donc en ce sens relever de l’oppression21. Le fait que le site s’intéresse particulièrement aux blockbusters et aux films d’animation de notre enfance, qui constituent le principal décor cinéphile d’un public non spécialisé, va d’ailleurs en ce sens. Mais il y a quelque chose de plus dérisoire à voir un texte pointer du doigt une œuvre seule, pour pleurer que le méchant film ne pense pas comme lui…

Puis-je aimer ce avec quoi je ne suis pas d’accord ? Cette question dépasse largement le cadre de l’analyse filmique, quand bien même elle y fait des ravages. Dans un article du site au titre évocateur (Les 100 meilleurs films américains – il paraît), l’auteure s’insurge que les chefs-d’œuvre élus par l’AFI ne soient pas politiquement à son goût (« dans 95 % de ces films, le héros est un homme blanc cis hétéro et valide »). Et finit par poser concrètement le fond du problème : « Certes, Citizen Kane et Psychose – pour ne citer que ceux là – peuvent être considérés comme des chefs d’œuvres. Ils ont, à leur façon, fait évoluer l’art du cinéma et révolutionné l’art du récit. Ces œuvres de grands "Auteurs" sont pourtant, également, le produit d’une époque et sont chargés d’une idéologie et de valeurs qu’il est important de déconstruire. Réintroduire des considérations politiques dans ce genre de "panthéon" que constituent ces listes, c’est également, à plus long terme, réfléchir à une redéfinition de la conception dominante du jugement de goût. Dans le domaine du cinéma, la critique oublie bien vite les dimensions sociales et politiques des films au profit de critères esthétiques (considérés comme plus "purement cinématographiques"). (…) Au fond, qu’est-ce qui fait la valeur d’un film ? Les critères mis en avant, au final, nous disent moins sur la qualité "intrinsèque" des films que sur l’idéologie de ceux qui ont établi ces listes et qui utilisent leur position de pouvoir pour les légitimer »22.

Il y a ici deux ambiguïtés, qu’il faut regarder en face et résoudre.

La première concerne notre rapport aux films dont l’idéologie nous dérange. Sur ce point, l’Histoire du cinéma, qui célèbre (à juste titre) Naissance d’une nation comme son œuvre fondatrice, a largement matière à se poser la question. Mais celle-ci est souvent mal formulée : l’amour porté à Naissance d’une nation consiste-t-il seulement, comme on le lit souvent (et ici encore), en une admiration pour les innovations du film, pour son ingéniosité narrative et esthétique ? Le spectateur, encore aujourd’hui, ne vibre-t-il pas réellement de peur et de fébrilité, devant la maison assaillie par les Noirs à la fin du film ? Ne tremble-t-il pas à l’idée que le Ku Klux Klan ne vienne sauver les héros à temps, comme on attend nerveux, dans un western, l’arrivée de la cavalerie ?

Il faut déconstruire cette pudeur hypocrite, qui ne conçoit l’amour d’un film idéologiquement trouble que dans le refroidissement de celui-ci. Un cas extrême, celui du nazisme, nous en donne l’illustration : il y a quelques années, le cinéma de Leni Riefenstahl, réalisatrice officielle du troisième Reich, a en effet connu sur internet un bizarroïde retour en grâce. Un jeune public redécouvrait alors l’implacable virtuosité d’une cinéaste dont les prodiges, dès les années 30, savaient mieux chanter l’épique que la plupart des blockbusters actuels. Une partie des cinéphiles anglo-saxons eut alors une curieuse réaction à la tension que provoquait en eux le fait d’aimer ces films : non, en fait, Leni Riefenstahl n’était pas nazie. Elle avait simplement travaillé pour eux, avait profité des commandes pour suivre son propre chemin artistique, et n’avait rien à voir avec les horreurs du régime… Cet élan de réhabilitation, qui avait déjà bien du mal à se cogner à la réalité, fut définitivement douché quand on lui rappela que les figurants gitans de Tiefland avaient directement été castés dans un camp de concentration, par la réalisatrice elle-même, pour y être renvoyés une fois le tournage terminé.

Ce qu’on remarque, dans cet épisode incongru de l’Histoire de la cinéphilie, c’est le besoin qu’a eu un public de nier une partie de l’équation (ce film est bon + son idéologie et sa créatrice sont ignobles) pour se sentir autorisé à en éprouver l’amour. Dans nos contrées, pas plus de lucidité – l’équation y a simplement été trompée autrement. Soit en niant le talent23, soit par le biais d’une glaciation : le film de Riefenstahl devient alors un objet froid et universitaire, visionné comme sur une table d’autopsie, dont on reconnait avec recul les innovations. Il n’est « aimé » qu’au sens d’une admiration reptilienne, sans affect, sans que la réalisatrice n’ait un instant bousculé nos émotions… Foutaises.

Non, le prologue des Dieux du stade n’est pas seulement aimé pour ses « critères esthétiques », ou plus « purement cinématographiques ». C’est un film qui peut troubler profondément, remuer l’inconscient : l’image de corps parfaits attendant leur heure dans la nuit des temps, d’une danse ordonnant l’humain aux mouvements de la nature, de l’inquiétant rituel des déesses de feu… Tout cela travaille les sentiments du spectateur, qui n’est pas froid face à ce spectacle. D’autant que ces images, pour lui, n’ont rien d’exotique : cet extrait, par exemple, parle-t-il si différemment des films pictorialistes de la fin du muet, tous aussi prompts à unir l’homme et la nature dans l’élan de leur romantisme ? Est-on si loin, au hasard, de certains passages de Fantasia ? Quant à cette fascination aryenne pour le corps parfait, est-elle si fondamentalement étrangère aux corps de pure lumière, idéalisés et sans défauts, que le star-system hollywoodien façonnait de toutes pièces à la même époque ?

On aimerait mettre le cinéma de Leni Riefenstahl derrière une sorte de cordon sanitaire, au-delà duquel notre amour ne serait plus qu’intérêt froid. Mais de la même façon que le nazisme n’est pas sécable du monde des idées, ces formes ne sont pas sécables du monde esthétique – c’est justement ce prolongement, ce glissement tant politique que cinématographique, qui permit l’accès de ces idées au pouvoir et de ces formes à l’écran. Et c’est parce que ces films relevaient de l’expression artistique (et non du didactique : ils parlaient à l’inconscient du public, pas à son intellect) qu’ils étaient dangereux.

On peut alors aujourd’hui, au nom d’une éthique personnelle tout à fait légitime, refuser de voir ces films. Mais leur appréciation, elle, ne peut se jauger sur un plan moral : refuser d’aimer un film a autant de sens que de refuser d’avoir le cancer – dans un cas comme dans l’autre, on n’y peut pas grand-chose. Que les Dieux du stade soit une œuvre de propagande aux conséquences horribles ne l’empêche pas, par-delà le vertige historique, d’avoir un effet sur nos affects, sur notre propre mythologie intérieure.

Advient alors la seconde ambiguïté : que faire, dans ce cas, d’un film qui réveille en nous des élans contraires à notre idéologie ?

Peut-être, d’abord, peut-on retourner la question. Quel intérêt en effet d’aller au cinéma, si c’est pour y voir un film qui pense comme soi ? C’est au contraire tout l’intérêt de l’art que d’offrir d’expérimenter profondément, par delà la pensée rationnelle et les démonstrations du langage, un point de vue sur le monde qui n’est pas le sien. Aller voir un film qui n’est pas soi, c’est l’occasion de comprendre ce qui émeut l’Autre : l’occasion de partager ses fascinations et ses peurs, d’en ressentir les idéaux, d’en saisir la possible beauté, ne serait-ce que le temps d’une séance.

Seul Capra, par exemple, a su me faire comprendre l’utopie libérale – intimement, profondément, jusque dans ses contradictions tragiques. Lovecraft, en littérature, m’a aidé mieux que quiconque à explorer les abîmes d’angoisse dont est faite la peur de l’Autre, me donnant à sentir les formes secrètes, la phobie archaïque, du racisme latent qui nous habite tous… Certains événements historiques au cinéma, comme la Révolution française, nous montrent bien les mille manières dont peuvent se colorer des faits connus de tous, à la lumière de différentes visions du monde. Ainsi Rohmer, avec L’Anglaise et le duc, nous offrait de vivre la Révolution comme une guerre civile angoissante, du point de vue des nobles traversant l’événement comme une expérience de survie, dans une ville où chaque passant devient un potentiel ennemi. Cela n’a pas pour autant changé notre vision de la révolution : cela l’a enrichie.

Ces glissements sont inhérents à l’expérience cinématographique, et réduire la position du spectateur, face à ce qui lui diffère, à une binaire option de rejet ou d’adhésion, est un postulat instable pour l’analyse. Le Roi Lion, et l’article qui lui reproche de célébrer la monarchie, en sont un parfait exemple : pour des raisons différentes, les ultra-libéraux américains n’ont pas plus de raisons que les socio-démocrates français de désirer un retour à la royauté. La monarchie dans le film a beau ne pas être problématisée (elle est vécue de l’intérieur comme un papier peint, une évidence millénaire, cautionnée par la cosmogonie et l’ordre naturel), des millions de républicains ont vu le film sans en éprouver la moindre gêne, goûtant pleinement à ce tableau d’une royauté magnifiée24. Et pour cause : là n’est pas le trouble du film, ni le nôtre. Des créateurs aux spectateurs, tous ont simplement « joué », le temps d’un film, au plaisir de vivre le mythe du bon roi, du sujet heureux en terre pacifiée, d’un ordre du monde que les cieux avalisent. L’ambiguïté idéologique, ici, n’existe que pour qui est aveugle à ces jeux de projection élémentaires, que le public vit quotidiennement en salles : les athées croient en Dieu le temps d’une vision d’Ordet, les rationnels croient aux fantômes le temps d’un film fantastique (et se surprendront même à mépriser le personnage sceptique qui, dans le récit, refuse d’accepter l’évidence !). Sortir de soi, expérimenter ce qui n’est pas soi, ou laisser s’exprimer ce qui en soi fait honte, est le lot commun de tout spectateur.

Analyser ce cadre comme s’il était un sujet ne relève donc en rien de l’évidence. Contrairement aux apparences, c’est un choix assez arbitraire que d’étudier la monarchie du Roi Lion dans sa seule dimension politique, sans envisager que le film mobilise d’abord celle-ci pour exprimer d’autres enjeux : les conflits œdipiens de l’enfant25, par exemple, qui électrisent le film entier (un "parricide" dont le fils endosse la faute contre toute logique), et que les questions de passation et de lignée royale gonflent aux proportions du mythe – Shakespeare n’est pas convoqué pour rien. Quant au fantasme d’un souverain sage et tout-puissant, il sert tout autant à projeter l’image disproportionnée d’un père, vu depuis l’enfant qui l’idéalise (si une génération de bambins a été traumatisée devant Le Roi Lion, c’est par la mort d’un père, et non d’un roi…). Comme toujours dans le cinéma classique, c’est l’univers tout entier, de la danse des éléments aux traits de la royauté, qui pulse au diapason des traumas intimes : Simba vainc ses démons, et le monde reverdit.

Il faut alors mesurer la névrose d’une approche qui penserait bénéfique de détricoter cette cohérence pour faire des rectifications idéologiques à la marge, par simple panique à l’idée de ressentir, ne serait-ce qu’une fraction de seconde, de la sympathie pour un régime politique qu’elle honnit dans la réalité.

Là est tout l’égarement de la question initiale, face aux 100 films de l’AFI : suggérer que l’idéologie « fait la valeur d’un film » a aussi peu de sens que de penser que celle-ci tient à des critères « purement esthétiques » ; autant essayer de dissocier une mayonnaise. Si ces films ont été élus les meilleurs, ce n’est pas malgré leur idéologie, mais avec elle : la « dimension sociale et politique » a toujours habité les « jugements de goût » – mais au sens de l’expérience à laquelle le film engage, et non à la façon partisane dont l’article le conçoit. Penser qu’on peut admirer un film séparément de ce qu’il dit relève d’une conception tordue de l’art, une conception muséale, qui prélève la part qui l’arrange sur des films réduits au statut de papillons épinglés sous verre. Préférons aimer les films en vie, et pour ce qu’ils sont : des voyages esthétiques et idéologiques tout à la fois, en un même mouvement qui nous sort de nous-mêmes.

Interdits de sociologie ?

Cela veut-il dire que la sociologie doit être exclue de la recherche cinéma, comme du jardin originel ? À moins d’avoir un rejet total de la discipline elle-même, il est en effet difficile de lui reprocher de s’intéresser à la création culturelle. D’autant plus quand le cinéma, incarnation même de l’art populaire, a été le plus grand véhicule à représentations du XXème siècle…

Encore faut-il en respecter les méthodes de recherche. Quelques soient les concepts qu’il convoque, le premier réflexe du chercheur en science sociales, face à un film, va être de le réfléchir dans son contexte : de se demander qui le produit, en direction de qui ; d’identifier la position de ces créateurs dans le champ cinématographique, puis dans le sous-champ du genre concerné, puis au sein de tel ou tel studio ; de vérifier s’il existe des rapports d’homologie entre la position de ces producteurs dans l’espace social, et leurs prises de positions esthétiques, ou morales, au sein du film26… Bref, il engagera un complexe travail de recoupements liant l’objet à son contexte social – travail qui ne saurait se résumer à traiter le réal de mâle-hétéro-cisgenre-blanc-bourgeois, pour valider d’un geste les jugements de valeurs qu’on porte sur son œuvre. Ce genre de réquisitoire idéologique est par ailleurs assez étranger à la sociologie, dont le principe est d’analyser les mécanismes sociaux en prenant de la distance, en en faisant des objets froids – le dévoilement de ces logiques de fonctionnement ayant un pouvoir subversif bien plus fort que la dénonciation morale, et en cela forcément subjective, d’une représentation normée ou d’un fait social.

Les rapports entre sociologie et cinéma, qui ne sont pas neufs, ont ainsi rarement eut les films en seule ligne de mire. L’Histoire de la discipline s’est plus souvent penchée sur le public, la fabrication des films, ou la façon dont les conditions de production ont influencé les canons esthétiques… Plus profondément, elle a interrogé les variations de compréhension, de signification, et de réception qu’un même film peut avoir selon les différents publics27. Une question qui ne rentre d’ailleurs pas forcément en conflit avec l’art, puisqu’elle angoissait déjà certains cinéastes (ceux d’avant-garde, notamment) dans leur recherche obsessionnelle d’un art pur, d’un cinéma fantasmé comme langue universelle : ainsi en fut-il d’Eisenstein, découvrant que l’effet sanglant d’un bœuf égorgé, dont il usait pour symboliser le violent massacre du peuple, laissait totalement indifférent le public paysan, habitué à abattre lui-même le bétail. Ce qui pour le spectateur urbain était une image d’horreur devenait, pour le spectateur rural, une image de travail, une image du quotidien.

Qu’en est-il alors des représentations que le cinéma véhicule, comme tout autre média ? Il n’est pas question d’arguer leur inexistence (ou de nier leur importance), mais de savoir quelle juste méthode inventer pour s’y confronter – plutôt que de régler la question en faisant l’économie d’une étude de la mise en scène, étape encombrante comme on l’aura compris. L’enjeu est alors de trouver une logique d’analyse qui puisse repérer et étudier les images ressassées à l’écran, sans pour autant faire abstraction de la façon dont l’art les manie.

Le test de Bechdel, qui a récemment trouvé un grand écho chez les internautes, peut nous aider à trouver la juste distance. Apparu en 1985 dans une bande-dessinée d’Alison Bechdel, il propose de soumettre tout film aux trois vérifications suivantes : l’œuvre comporte deux personnages féminins identifiables (elles portent un nom) ; ces deux femmes parlent ensemble ; et elles parlent d’autre chose que d’un personnage masculin. Si un film échoue à satisfaire ces trois conditions, il échoue au test.

La démonstration semble imparable. Mais son application en vue de prouver la misogynie des films, dans les faits, produit vite des absurdités : Wall-E, Foxcatcher, ou OSS 117 deviennent ainsi des films phallocrates ; de même pour Agora, Frida, ou Alien 3, malgré leurs puissantes héroïnes ; sans compter les films où la réalité historique d’un entre-soi masculin (Douze hommes en colère, Le Fils de Saul…) condamne pareillement le film au machisme. Par contre, les quatre Transformers, qui filment les femmes comme les bimbos d’un clip playboy, se révèlent être des films féministes ; Blanche-Neige de Disney, toute empressée de faire le ménage et la vaisselle pour les hommes absents, réussit elle aussi le test.

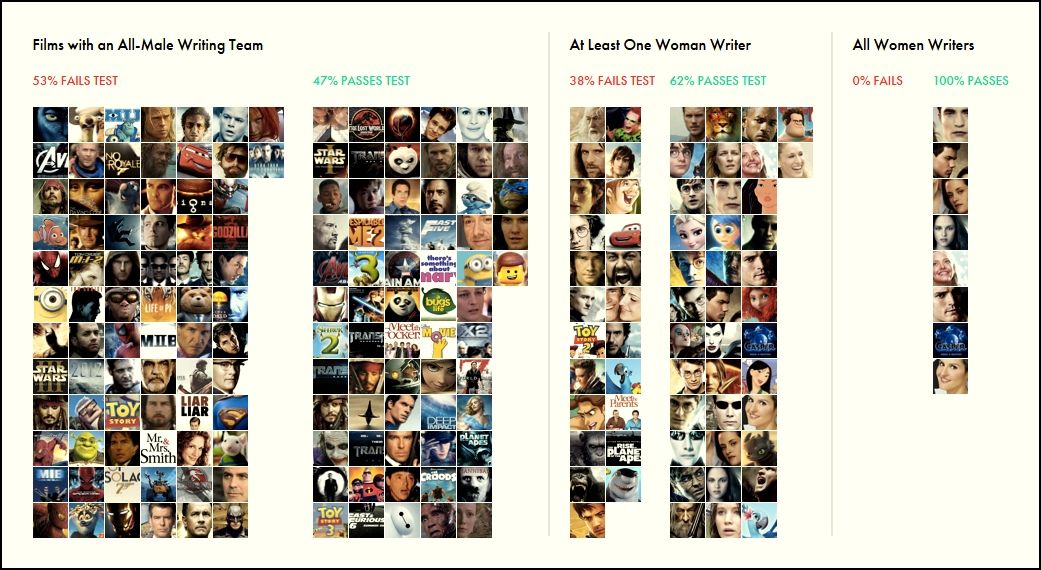

On retrouve ici, en miniature, l’erreur d’une grille plaquée sur l’œuvre en ignorant sa logique interne28. Mais cela ne rend pas forcément le test inutile : le problème, dans son usage, relève surtout d’une question de distance. À défaut d’être un véritable outil de recherche, le test de Bechdel devient ainsi pertinent lorsqu’on l’applique à une "population de films" (un échantillon spécifique, au sein duquel vont se dessiner des tendances, des logiques, des particularités, qu’il va alors être possible de recouper et d’étudier). Poly-graph, un site internet américain passionné de graphiques, a ainsi eu l’idée d’appliquer ce test aux 40 plus gros succès de l’Histoire du cinéma, et d’ensuite observer les données associées à ces films – par exemple, la participation ou non de scénaristes femmes à l’élaboration du script.

Au moins une scénariste femme : 38 % des films ratent le test.

Uniquement des scénaristes femmes : 0 % des films ratent le test.

Cette manière de procéder met à jour une tendance limpide, au-delà de la singularité des films seuls : plus le nombre de femmes scénaristes est important dans l’élaboration du script, plus les films réussissent le test (= plus les films comportent des scènes avec deux personnages féminins discutant ensemble d’autre chose que d’un homme). Des portes s’ouvrent alors à la compréhension de ce déséquilibre de représentation dans la production – par exemple en suggérant que celui-ci n’est pas uniquement le fruit d’une pensée misogyne, mais aussi l’expression directe, sans conceptualisation intermédiaire, d’un déséquilibre des sexes au sein d’un corps de métier où les créateurs parlent d’abord d’eux-mêmes.

Qu’est-ce que cela veut dire, rapporté aux proportions bien moins larges de l’analyse filmique ? La production Disney est un bon exemple pour résoudre ces questions. Dans l’article sur Pocahontas, toujours lui, l’auteur s’indigne que l’héroïne soit amoureuse : « Là où le début du film nous fait effectivement voir une femme indépendante et forte refusant un mariage arrangé et souhaitant poursuivre sa propre voie (…), l’évolution de la narration montre bien en quoi le "destin" de Pocahontas est tout de même inévitablement lié à un homme, certes pas Kocoum, mais bien un homme, et bien dans une relation amoureuse. Encore une fois, nous ne sortons pas ici de l’idée que la seule "indépendance" à laquelle peut accéder une femme réside dans le "choix" de l’homme dont elle tombe amoureuse. L’amour reste donc central et structurant à la vie d’une femme, et il ne faut surtout pas que les filles qui regardent l’oublient ».

Évidemment, cette grille est imposée au film : jamais celui-ci ne présente le personnage dans la perspective d’un choix entre couple et célibat (dès sa première chanson, Pocahontas chante son désir de trouver l’âme sœur), cette question n’est en rien un enjeu : la quête d’amour est constitutive du personnage, comme elle l’est de beaucoup d’êtres humains29. Comment alors gérer cette impression traînante que la production Disney a pourtant, dans son ensemble, offert le couple comme seul horizon possible à ses jeunes spectatrices ? N’est-il pas vrai, plus généralement au cinéma, qu’une femme va souvent n’avoir pour destination que le couple, quand un héros masculin pourra avoir bien d’autres objectifs ?

L’étude d’une population de films sera la seule, dans ce cas de figure, à pouvoir sortir quelques vérités sur les œuvres. Prenons toutes les héroïnes Disney (les fameuses "princesses"), puis tous les héros Disney masculins ; observons ensuite quels héros/héroïnes ont l’amour, ou le couple, comme unique ou principal horizon de leur arc narratif ; regardons enfin s’il y a un déséquilibre, sur ce point, entre personnages masculins et féminins. Seulement alors, en cas d’inégalité, nous pouvons arguer que le traitement des héroïnes Disney est sexiste. Seulement alors Pocahontas peut être symptomatique du fait que, chez Disney, « l’amour reste central et structurant à la vie d’une femme »30. Tout le reste n’est que vide et supputations.

La sociologie, rapportée au cinéma, aura ainsi toujours meilleure prise sur les tendances longues : l’étude des genres cinématographiques et de leurs figures, par exemple, est un formidable terrain d’observation où les deux disciplines peuvent se rencontrer. Les critiques et théoriciens (voire le public spécialisé de ces genres) n’ont d’ailleurs pas attendu les sociologues pour s’emparer de leur domaine de recherche, afin d’enrichir leurs propres analyses : ainsi les mécaniques du slasher, depuis longtemps mises à jour par la théorie (les ados qui baisent et boivent sont punis, seule la vierge survit à la nuit…), tirèrent un grand bénéfice d’une mise en regard des films avec la société qui les avait produites. Mais cela a plutôt constitué une porte ouverte sur la richesse des œuvres, et non une chape de plomb autoritairement posée sur le genre : chaque film, à partir de ce schéma commun, offre une configuration singulière à étudier.

Par exemple, dans les films précurseurs du genre, qui sentaient venir l’Amérique de Reagan, la configuration puritaine était d’abord phobique, exprimant justement la crainte du retour à un ordre moral brutal (un Redneck vient faire payer aux citadins hippies l’addition de leurs années sexuelles libérées). Bien plus tard, la renaissance du genre, avec Scream et sa dimension meta, reprend à son compte ce schéma narratif pudibond (« l’homme qui te dépucèle est celui qui te tue »), mais offre à l’héroïne d’en tromper la fatalité – de justement s’affirmer en tant que femme sexuée, survivant au sexe et à la nuit, triomphant du puritanisme. Quant aux slashers des années qui suivront, calqués sur le modèle de Scream, ils reproduiront inconsciemment la logique puritaine qui y était observée, l’avalisant sans s’en rendre compte… Des connexions sans fin sont possibles entre un postulat d’essence sociologique, et l’observation, voire l’admiration, de ce que les films en font : il ne s’agit pas d’entériner des codes, il s’agit d’observer le dialogue que chaque film invente avec eux. Mais cela, évidemment, nécessite une analyse qui a d’autres horizons que celui du sceau d’approbation moral.

Une dernière illusion

Terminons notre route sur le forum du site, avec un message quelque peu révélateur qui synthétise parfaitement les problèmes énumérés jusqu’ici. Il est le fait du principal auteur des articles, et s’attaque à la critique cinéma spécialisée sur un postulat pour le moins dilettante (l’esthétique n’aurait rien à voir avec le politique), dans un mépris voilé du public populaire qu’on prétend défendre. « Il y a un plaisir vraiment élitiste derrière tout ça à mon avis : le plaisir de voir dans un film ce qui fait soi-disant l’essence cinématographique d’un film (la mise en scène, l’esthétique, etc. bref, ce que vous appelez "les qualités filmiques") tandis que "la masse" en reste "bêtement" à l’histoire racontée, au contenu ».

On se pince de devoir le rappeler : un film, par définition, ne se raconte jamais à son spectateur autrement qu’en images et en sons. L’idée d’une « histoire racontée » qui se cacherait derrière ceux-ci, d’un pur « contenu » magiquement préservé de la narration, est une illusion : une abstraction totale, à laquelle aucun spectateur n’a accès, qu’il soit critique ou non. Toute analyse qui ne se fonderait pas sur ce constat, et qui voudrait court-circuiter la mise en scène pour étudier le film malgré lui, par-dessus la manière dont il parle, s’ingéniant à ne considérer la forme que comme un papier cadeau négligeable, ne fait pas un travail d’investigation : elle ne fait qu’étudier un film abstrait, qui n’est pas celui que verra et ressentira le spectateur. Elle analyse, tout simplement, un film qui n’existe pas.

Remerciements

Post-scriptum

Notes

3 • Citation tirée de la présentation du site (Pourquoi ce site ?).

4 • Le site justifie en effet son existence d’une manière qui laisse entendre qu’il ignore ce qu’a constitué l’Histoire la critique spécialisée : « Parce que l’immense majorité de la critique française refuse de prendre en compte cette dimension politique et sociale des œuvres d’art pourtant essentielle à leur compréhension, nous pensons qu’il est urgent de contribuer à une politisation du discours sur le cinéma » (Pourquoi ce site ?). Réinventons l’eau tiède : Sadoul, Daney, Rancière, les Cahiers, et un demi-siècle de recherche universitaire n’ont plus qu’à se retourner dans leur tombe. Un article sur Tarantino réitèrera ce genre de remarques embarrassantes, en parlant d’une « ironie, une réflexivité et un jeu sur les citations, dans un mélange que certain-e-s qualifient de "postmoderne". Comme le remarque Cervulle, c’est cette posture qui fait la marque de "l’auteur Tarantino" pour la critique cinéphilique type Cahiers du cinéma. Il y a donc quelque chose là-dedans qui plait bien à tous ces hommes blancs bourgeois qui tartinent de leur prose les pages de ces revues prestigieuses. Mais quoi donc ? Peut-être d’abord l’élitisme qui sous-tend le jeu sur les références qu’affectionne tant le cinéaste ». Au-delà de la dégueulasse attaque ad personam, qui donne une mesure de la maturité du texte, c’est l’ignorance du paysage cinéphile actuel qui apparaît ici totale : la reconnaissance satisfaite des références dans le cinéma post-moderne, qui est la marque d’un public populaire et lycéen, constitue au contraire depuis plusieurs années la première étape ingrate (le stade anal, si l’on veut) des cinéphilies en construction. Les critiques théoriques, devant Tarantino et le cinéma post-moderne en général, vont étudier non pas les références, mais les distances (entre le réel et la référence, entre la référence et son usage : analyser ce que nous dit, pour aller vite, un cinéma qui se souvient exactement de la couleur d’une robe dans un film de Fassbinder, mais qui ne sait plus très bien si Hitler est mort ou pas durant la seconde guerre mondiale). Le rapport à la critique apparaît plus généralement naïf, comme en témoigne cet article qui argumente le machisme des critiques par la différence de notes entre presse et spectateurs sur Allociné (un commentaire revient avec précision sur ce postulat surréaliste).

5 • C’est en effet le postulat dont toutes les démonstrations vont partir : le film est « une histoire où deux sexes se rencontrent, et donc où l’hétérosexualité est centrale ». Une logique qui fait de l’hétérosexualité le sujet « central » de 99 % des films jamais produits…

6 • En complément de ces questions, citons l’excellent article que Daney avait écrit à l’occasion de la sortie de Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée… (Uli Edel, 1981) :

« Une chose vraie, quand elle arrive à un échantillon sociologique, se met à sonner faux. Parce qu’il y a aussi la vérité du cinéma, du regard du cinéaste. Et un constat, aussi impitoyable soit-il (et celui-là l’est), ce n’est pas forcément la vérité. Sinon, il faudrait renoncer à la critique de cinéma et tout renverser dans la rubrique "Société".

Les drogués n’ont pas de chance. Dans la vie déjà, ils en bavent (…). Au cinéma, ça ne va guère mieux pour eux. Le drogué – surtout l’enfant qui se drogue – ce n’est pas un personnage, c’est un cas. On ne s’intéresse pas à un cas, on se penche sur lui. On se penche d’autant plus qu’on est bien sûr de ne jamais tomber. Un cinéaste, quand il se met à filmer des drogués (ou tout autre marginal) se transforme en assistante sociale, en médecin ou en flic compréhensif, en micheton refoulé, en journaliste trouble, en psy : jamais en cinéaste. Erreur. Démission. Un "personnage" de drogué, ça n’existe pas au cinéma : interdit de fiction. Seul compte le cas, la victime statistique, le problème de civilisation. L’eau du bain compte plus que le bébé. (…) La vraie Christiane a été victime de la drogue, la fausse (l’actrice s’appelle Natja Brunckhorst) a été victime du regard sociologique.