II / L’âge d’or chez Gaumont (1906-1907)

III / Les années Solax (1910-1919)

IV / Historiographie et stylistique

Arrivée en Amérique, Alice Guy n’a a priori d’autre projet professionnel que celui de fonder une famille – ce qu’elle fait en 1908. Il reste que l’ennui la taraude, et que le cinéma la démange. Or ce qu’elle en découvre, dans son nouveau pays d’adoption, la laisse dubitative : « le cinéma aux États-Unis était encore dans les limbes (…). Les Kinetoscope Parlor fleurissaient dans tout le pays, c’est vrai, mais il ne s’agissait nullement de projections, mais d’appareils comme ceux qu’on pouvait voir à Paris sur les boulevards. C’est-à-dire des coffres dans lesquels se déroulait un film sans fin, éclairé d’une forte lampe électrique et qu’une seule personne pouvait regarder à travers une lentille grossissante ». À son arrivée en 1907, le premier nickelodéon n’a en effet que deux ans…

Cet écart cinématographique avec la France a sans doute joué dans l’essor rapide de la carrière américaine qu’Alice Guy débute alors – ses capacités techniques étant l’une des choses qui lui vaudront, assez vite, le respect des équipes comme de l’industrie. En 1910, enceinte de son deuxième enfant, elle a en effet recommencé à tourner : alors que son mari peine à promouvoir le chronophone de Gaumont, Alice Guy finit par profiter de la disponibilité occasionnelle du studio pour y réaliser de nouveaux films. Gaumont se refusant à affronter les risques d’une production locale, et Alice Guy n’étant plus elle-même en contrat avec le studio français (seul son mari l’est), elle crée alors une société de production, la Solax Film Co, dont les films rapportent assez rapidement des bénéfices. Au point que son premier studio, à Flushing, se révèle trop petit : en 1912, la Solax, en plein succès, doit ainsi déménager à Fort Lee.

Fort Lee, situé dans le New Jersey (aux alentours de New York donc, mais sans encore y être relié par un pont, ce qui garantissait des terrains à prix modiques), est en ce début des années 10 une sorte d’Hollywood avant l’heure : les premiers studios et cinéastes américains y sont réunis. C’est là qu’on retrouvera, au cours de la décennie, Griffith et la Biograph, mais aussi Universal, Éclair, la Fox ou encore Paramount – ainsi que beaucoup de français, qui y ont même leur propre journal quotidien. Les époux Blaché y font construire un énorme studio, pouvant accueillir cinq tournages en même temps, et dont Alice Guy mènera un temps la marche seule, présidant la société et dirigeant la production (son mari étant toujours occupé au compte de Gaumont).

L’histoire, cela dit, semble se répéter : si elle n’a rien à redire, cette fois, à cette bâtisse dont elle a accompagné la création, c’est surtout son emplacement qui fera le bonheur d’Alice Guy. Car si Fort Lee est une petite cité de cinéma (d’ailleurs pas toujours pratique : routes de terre, conditions météos capricieuses), c’est surtout un territoire dont les abords offrent des lieux qui ressemblent ici à un village, là à une forêt, ailleurs à des prairies, sans compter l’Hudson pour simuler un bord de mer… En somme, un lieu dont la parfaite variété de décors encourage les tournages en extérieur, pour lesquels la cinéaste va rapidement se faire remarquer1. Elle-même, au cours de son autobiographie, semble aborder chaque nouveau paysage croisé au fil de ses nombreux déplacements américains comme un décor merveilleux, sans cesse surprenant et renouvelé.

Ce naturel recherché des décors trouve écho dans celui de la direction d’acteurs (comme en témoignent les fameux panneaux « Be Natural » affichés sur les plateaux de la Solax), Alice Guy donnant à ceux-ci une large place, les intertitres restant plutôt rares chez elle jusqu’à la fin de sa carrière2. S’entourant d’une assemblée d’interprètes récurrents (en premier lieu desquels Blanche Cornwall et Darwin Karr), instaurant un fort esprit de troupe (elle ramène ses enfants sur le tournage, mange avec son équipe…), Alice Guy découvre aussi l’absence de défiance des plateaux de tournage américains, et un respect des techniciens ne tenant pas seulement à l’estime qu’inspirent ses connaissances techniques. Elle s’en confiait à la presse américaine : « Peut-être n’aurais-je pas eu la possibilité de faire tant de choses (…) en France. Je suis une femme, comprenez-vous ? Ici, en général, le combat et la victoire sont pour le plus fort, indépendamment du sexe. Il n’en est pas ainsi au pays d’où je viens (…). Aussi longtemps qu’une femme reste à ce qu’ils appellent sa place, elle [n’y] subit aucune vexation, mais qu’elle assume les prérogatives généralement accordées à ses frères, on la regarde aussitôt de travers. L’attitude envers les femmes en Amérique est tout à fait différente »3. L’intérêt vivace que lui porte la presse américaine, au point d’en faire une petite célébrité du milieu, n’est pas non plus sans la surprendre4.

Ce respect, cette détente de l’environnement professionnel, sont-ils la raison expliquant la lente mutation des rôles féminins chez d’Alice Guy – elle qui ira jusqu’à mettre en scène, dans le très naïf Making an American Citizen (1912), les États-Unis comme un havre féministe où personne ne bat sa femme ? Hormis dans les premiers film Solax (et un peu plus longtemps dans ses westerns, où les figures féminines sauvent leur homme et tirent au revolver), les femmes de la filmographie américaine passent en effet au second plan : sans vraiment disparaître, ni devenir des potiches, elles reprennent peu à peu des places secondaires, que ce soit par leur rôle dans le récit, ou par leur statut (épouses au foyer, domestiques, gamines…), face à des héros masculins plus traditionnels (docteurs, inspecteurs). Quand elles se révoltent, c’est souvent sur le mode du caprice adolescent (His Double, Cupid and the Comet), de la satire de suffragette hystérique (Starting Something), ou de la bouderie d’épouse (A House Divided). La filmographie n’est pas loin de les mettre moins souvent au premier plan des récits que les enfants, ou même les chiens (Frozen on Love’s Trail, Detective’s dog)… C’est à se demander s’il n’y a pas là un reflet du nouveau statut marital et familial d’Alice Guy, quand bien même sa vie témoigne encore d’engagements qu’on pourrait qualifier de féministes5.

C’est plus généralement tout le style d’Alice Guy qui évolue et se police, au cours de ces années aux États-Unis. Sa ligne personnelle devient plus difficile à suivre, ce qui faisait son cinéma semblant alors se diluer dans les normes et les codes du pays qui l’accueille. Le drame et le mélodrame à visée morale (et à happy end), très populaires en ces années 10, semblent progressivement noyer chez elle toute autre tonalité un peu plus singulière ou aiguisée. La fluidité de la grammaire classique (où règne le plan, fût-il large, et non plus les tableaux autonomes) dilue sa science des compositions visuelles. Le travestissement qu’elle affectionnait tant, encore légèrement subversif dans ses premiers films américains (Cupidon and The Comet), ne peut bientôt plus exister que par une justification scénaristique, qui canalise la chose en un motif comique (Officier Henderson, Cousins of Sherlocko). Quant à la lubricité joyeuse de sa carrière française, elle n’a plus aucun moyen (ni envie ?) de s’exprimer, à moins d’être extrêmement conscientisée : ainsi, quand dans The Ocean Waif (1916), une envie lascive apparaît, celle-ci est immédiatement canalisée dans un personnage secondaire comique qui, quand bien même il est le relais du public, se trouve réprimandé par le héros.

Bref, les standards du cinéma et de la société américaine semblent peu à peu phagocyter le style de la cinéaste. Les trois années d’attente qu’Alice Guy a vécues aux États-Unis, avant qu’elle ne se remette à filmer, font qu’elle a eu le temps de s’immerger dans la culture et les coutumes locales… Les armes par exemple deviennent omniprésentes dans les récits de sa carrière US, et pas seulement dans ses westerns : même quand, dans la comédie His Double (1912), on demande à une jeune fille de se déguiser en fantôme pour faire peur à quelqu’un, celle-ci n’apparaît qu’à moitié vêtue d’un drap blanc, mais par contre bien munie d’un revolver (visiblement, un fantôme sans arme n’est pas assez menaçant). On sort même un flingue de nulle part pour tuer sa femme quand on est jaloux dans un vaudeville (A Comedy of Errors) !

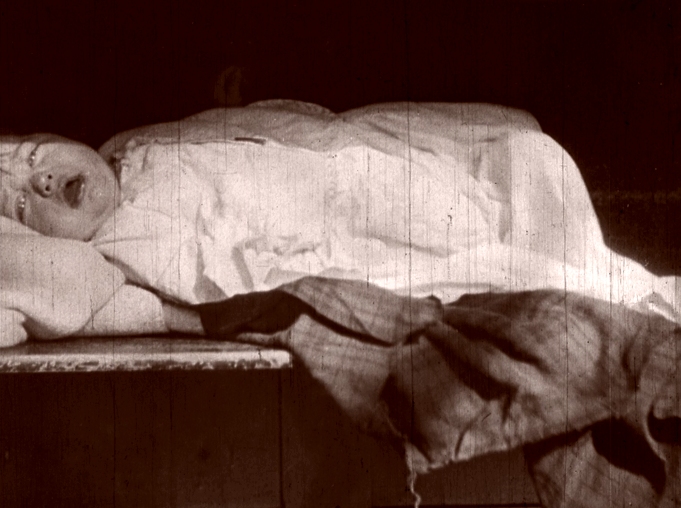

(ici Darwin Karr recouvert de rats dans The Sewer, 1912)6.

Plus profondément, ce sont les normes thématiques et esthétiques du cinéma national qui imprègnent désormais la mise en scène Alice Guy, très consciemment d’ailleurs. C’est volontairement (et aidée de son premier collaborateur américain au passé militaire) qu’elle produit, comme elle le dit, des « films de cow-boys (genre W.S. Hart), avec tout ce que cela comporte et que vous avez vu cent fois ». C’est aussi en toute conscience qu’elle se fond dans le genre en vogue du mélodrame (« Ce fut l’époque ») aux rebondissements extravagants : « le public exigeait un “punch”, le fameux suspense d’aujourd’hui. (…) Enlèvement de riches héritières (toujours jeunes et jolies), poursuite de l’amoureux ou du détective, traquenard : bateau truqué, oubliettes inondées, enlisement, etc. Tout portait, à condition que la fin fût heureuse… L’art et la réalité y perdaient sans doute et les critiques n’étaient pas toujours très tendres ». Ces invraisemblances, cela dit, sont peut-être la seule façon dont la loufoquerie et la bizarrerie de sa période française ont survécu aux États-Unis, recyclées dans les formes moins troublantes, mais tout de même ludiques, du film à mystère et d’espionnage, dont les pièges sadiques feront bientôt le bonheur du serial en France (et notamment, ce n’est pas une coïncidence, dans les films de son ancien assistant Feuillade).

Ce processus de “neutralisation” du style sera au fond l’affaire de tous les genres de sa filmographie US. Si les comédies d’Alice Guy, par exemple, prennent leurs racines dans le vaudeville, et que ses premiers essais américains conservent un soupçon d’insolence, les pitchs comiques de la Solax ne tiendront bientôt plus qu’au malentendu d’une tromperie inexistante au sein de couples heureux, et d’autant plus heureux de se le voir confirmés. Alors que ses tableaux comiques français allaient vers un devenir burlesque (comique de violence, du choc et du chaos), ses comédies Solax tendent plutôt à la peinture plus ronde d’adultes au comportement infantile, voire sur le tard à une loufoquerie outrée et plus foncièrement puérile (grimaces, et même nez de clown dans Burstup Homes’ Murder Case).

Il n’est pas tant ici question de déprécier la période américaine d’Alice Guy, en tous points plus fluide et aisée que sa période Gaumont – moins de problèmes narratifs, moins d’accidents et de ratages. Mais moins de pics aussi : tout “coule”, en un continuum d’efficacité moins personnelle, les situations se confondant en un ton et un univers (celui de la bourgeoisie) assez semblables ; les quelques fois où la filmographie visite les milieux prolétaires, c’est plutôt sur leur versant criminel (gangsters, attentat de grévistes, soupçon du vol), avec une vision des rapports de classe tenant plus de l’imagerie Dickensienne que d’une conscience politique. Les films fonctionnent certes tous (à défaut d’impressionner), et mêmes les plus mauvais ont une scène, un plan qui fait mouche (et dont on comprend souvent qu’il a été le but du court-métrage entier). Mais le trouble, l’insouciance plus joyeuse et brutale des années 1900, ont disparu de ce cinéma qui vise désormais à être sécurisant (ou en cas de sujets sérieux, édifiant), aplanissant des situations possiblement piquantes dans des comédies ou drames où l’amour toujours triomphe7.

Il est difficile, devant ces romances qui finissent toujours réparées, ou encore devant ces fâcheries de couples contraints de cohabiter au sein du même foyer (A Severe Test, A House Divided), de ne pas voir un miroir des soucis que connaissait alors le mariage d’Alice Guy, et qui précipiteront (entre autres choses) la chute de sa carrière8. La trompant avec diverses actrices, Blaché finit par reprendre les rênes de la Solax, et perd peu à peu les économies du couple.

Or c’est le pire moment pour faiblir : l’industrie mute (arrivée des banques et du business, fin de l’artisanat, séparation des métiers) et les longs-métrages deviennent la norme, alors qu’ils sont trop compliquées à produire pour les compagnies indépendantes comme la Solax, qui se raréfient durant la guerre – raison pour laquelle le couple Guy-Blaché doit se résoudre à louer leur studio à d’autres firmes (Golwdin Pictures, Selznick Pictures), ou à travailler eux-mêmes pour d’autres compagnies (Metro Pictures, Art Dramas, Popular Plays & Players). Réticente aux méthodes brutales des trusts, Alice Guy refuse d’abord les associations qu’on lui propose9 ; mais en 1918, Blaché la quitte définitivement pour une jeune actrice, et c’est elle qui devra finir par venir l’assister, alors qu’il convole avec une autre, à l’autre bout des États-Unis, dans une configuration professionnelle sinistre. Une fin de carrière également marquée par les dettes, par l’incendie des studios de la Solax puis par leur vente, et par la grippe espagnole qui frappe Alice Guy au moment où elle avait trouvé l’opportunité de réaliser à nouveau…

On ne se relève pas de tant de coups. Ruinée, humiliée, Alice Guy divorce en 1922 et rentre en France avec ses enfants, où elle échoue à retrouver du travail : comme presque tous les pionniers, on l’a oubliée (il en sera de même outre-Atlantique, malgré la presse élogieuse du temps de son activité américaine10). Le reste de sa vie, qu’elle emploie à écrire des nouvelles (dont des histoires pour enfants), consistera surtout à essayer (en vain) de retrouver ses propres films, et à corriger les premières Histoires du cinéma qui éludent son nom – début d’une lente et laborieuse historiographie qui, si elle n’a pas attendue les années 2010 pour remettre Alice Guy en lumière (comme semblent paresseusement le croire les articles de presse aujourd’hui), a tout de même ressemblé à un long parcours du combattant, qui n’a permis à la cinéaste de connaître la réhabilitation que dans les toutes dernières années de sa vie.

Attention, les notules qui suivent spoilerisent allègrement les films ! Les titres soulignés correspondent aux films que j’ai personnellement trouvés les meilleurs – même si ceux-ci sont difficiles à élire pour cette période Solax à la qualité très égale. Les dates de sorties indiquées proviennent de la recension des courts et moyens et longs-métrages effectués par Alison McMahan.

Mixed Pets

10 février 1911

Alors qu’un mari refuse l’achat d’un chien à sa femme, leurs domestiques tentent de leur cacher qu’ils viennent d’avoir un bébé…

Tramp Strategy

12 avril 1911

Pour convaincre son père de la valeur du fiancé qu’il lui refuse, une jeune femme monte un stratagème impliquant d’habiller celui-ci en clochard…

Across the Mexican Line

28 avril 1911

Pendant la révolution mexicaine, une espionne de la guérilla tombe amoureuse d’un lieutenant américain…

Cupid and the Comet

21 juin 1911

Un jeune couple essaie par tous les moyens de se retrouver, contre les efforts du père pour garder sa fille à la maison…

À noter enfin, bien que j’en comprenne la logique (le film ne s’y refuse pas), que je ne suis pas vraiment convaincu par l’hypothèse de McMahan selon laquelle ce film, par la claustration qu’organise le père et l’investissement des habits de sa fille, évoque l’inceste et la maltraitance.

Greater Love Hath No Man

Coréalisé avec Alexander Butler

30 juin 1911

Un triangle amoureux se dessine dans une concession de mine d’or au Nouveau Mexique…

On voit en effet s’y confirmer un certain nombre de traits propres à la période américaine : l’inclination vers le mélodrame, l’abandon progressif des codes du théâtre boulevardier… En regardant ce court, surtout, on se rend compte qu’aucun des films français d’Alice Guy n’avait jusqu’ici pris l’amour de ses personnages au sérieux. Les élans du cœur n’avaient pas en France ce simple premier degré : ils y étaient sujets à blagues, à situations bizarres, regardés au fond assez froidement (de l’extérieur, avec le recul de la comédie, qui constituait son genre dominant), ou se trouvaient plus simplement réduits à leur dimension lubrique (évidemment, point de cela dans la pieuse Amérique)… Le jeu des acteurs américains, plus fluide, moins grimaceur ou satirique (du moins pour les personnages principaux), tout comme la mythologie du western qui s’installe et nous mène loin du burlesque parigot, offrent aussi au drame un surplus d’immersion.

Au chapitre des continuités avec la période française (qui pour certaines ne perdureront plus longtemps), on note une héroïne volontaire plutôt que contemplée (une femme qui décide librement avec qui elle sort, qui sait prendre une arme pour défendre son amant), et un occasionnel mélange de tons à la loufoquerie latente, sensible jusqu’au cœur du drame (l’homme qui palabre et n’arrive pas à quitter la pièce) ; on note aussi la persistance d’une science intermittente des compositions, qui se réveille encore çà et là (le héros entendant en haut du plan ce qui se trame en bas, ou qui tire devant sur une chevauchée à l’arrière-plan), Alice Guy témoignant ici d’une compétence pour l’action qu’avait déjà démontrée son film Sur la Barricade. Enfin, au rayon des défauts cette fois, les automatismes d’un certain racisme sont toujours présents (une tare certes partagée avec la plupart de ses collègues d’alors), tout comme la lenteur avec laquelle la narration parvient à prendre corps.

C’est en tout cas une expérience assez étrange que de vivre le style d’Alice Guy (ou du moins ce qu’il en reste) à travers ce premier degré total, cet appel aux émotions et au lyrisme, ce sérieux généralisé – une manière qui semble être le contraire de la fantaisie froide qui avait en France caractérisé son cinéma. Le film y gagne autant en fluidité et en implication, qu’il n’y perd en personnalité (on sent en tout cas moins Alice Guy se démarquer, dans le style, de la production normée d’alors). Mais si le résultat ne brille que rarement, il se montre tout à fait agréable à suivre, notamment dans ses moments d’acmé qui n’ont rien à envier aux batailles de Griffith.

Starting Something

5 juillet 1911

Une suffragette fait croire à son neveu qu’il s’est empoisonné, entraînant une série de malentendus à mesure que d’autres personnes s’en mêlent…

Ce film, au passage, comme Les Résultats du féminisme, interroge à nouveau sur les positions d’Alice Guy, qui donne encore ici aux femmes le rôle de meneuses (qui créent la situation, qui doivent la simuler pour entretenir la naïveté du conjoint), mais qui satirise aussi les luttes féministes de la manière la plus caricaturale et attendue possible (hobby de femmes laides et caractérielles) ; pas sûr qu’il y ait plus à y voir, cette fois-ci, qu’une confortation des clichés d’alors.

Parson Sue

17 janvier 1912

Une femme pasteur arrive dans un village de cow-boys reculé…

L’ensemble n’est pas désagréable à suivre : plus encore que dans Greater Love Hath No Man, où ce n’était qu’occasionnel et latent, un air de comédie douce plane sur le film, écho persistant de la loufoquerie de la période française. Mais le style commence à changer. Fluide et linéaire, la narration coule avec facilité, et la mise en scène se fait plus invisible, laissant moins de place à l’étrange ou à la bizarrerie (passée celle du pitch lui-même). La religion, quasiment absente des courts français d’Alice Guy qui nous sont arrivés (passé La Vie du Christ), prend ici une large place, limitant sans doute les accents subversifs ou lubriques, ou le trouble genré (celui d’une femme prenant un métier d’homme) qui reste ici une pure affaire de récit. Cette influence religieuse n’est pas forcément qu’un défaut : cette silhouette puritaine de femme pasteur agissante (dans une tenue sombre et simple, qui contraste sobrement avec les hommes agités aux habits clairs et fournis qui l’entourent) est l’une des réussites du film.

A Man’s a Man

19 janvier 1912

La petite fille d’un pauvre homme juif meurt sous les roues de la voiture d’un grand bourgeois…

À noter qu’on a ici un exemple frappant d’une habitude déstabilisante du cinéma muet d’alors (et plus particulièrement du cinéma américain d’Alice Guy), au moment où les intertitres se mirent à figurer les dialogues, et plus seulement les situations : certaines répliques décisives (exemple ici : « Comment osez-vous me proposer de l’argent ? ») continuent de s’afficher avant le début de la situation, et non au moment où le dialogue est proféré à l’image, ce qui fait que le drame se retrouve comme en désynchronisme avec l’action.

Frozen on Love’s Trail

28 janvier 1912

Une jeune fille blanche, qui vit avec son père dans une caserne près d’une réserve indienne, développe de l’amitié pour un Indien solitaire, qui lui vient régulièrement en aide. Celui-ci tombe amoureux…

A Terrible Lesson

16 février 19112

Un homme se rend dans une maison de jeu malgré les protestations de sa femme. Il y est extrêmement chanceux, et sa chance attire l’attention… (film mésidentifié sous le titre Mr. Bruce Wins at Cards sur le blu-ray Kino)

Ensuite, le film vaut pour sa seconde partie nocturne, qui va directement chercher du côté de ce qui fera le succès des serials de Feuillade, ou du muet danois (empoisonnement, machineries diaboliques, cachette dérobée se révélant sous les yeux du drogué comme dans une image mentale). Le film en passe par des éléments n’importe quoi-tesques, volontiers ridicules (le lit-qui-tue, le héros qui se cache derrière le policier en baissant le dos), d’autant plus si on les considère comme des moyens désespérés déployés par le film pour effrayer les maris dans la salle, afin qu’ils restent avec leur femme à la maison. Mais qu’importe : cette absurdité ne fait que redoubler le plaisir.

God Disposes

13 février 1912

Un jeune homme de la haute société sacrifie son foyer et sa famille pour s’unir à une jeune fille de la scène… (film mésidentifié sous le titre A Terrible Lesson sur le blu-ray Kino)

Algie, the Miner

Coréalisé avec Harry Schenck et Edward Warren

8 février 1912

Lorsque Algie Allmore demande à épouser Clarice, le père de la jeune femme lui donne un an pour prouver qu’il est un homme. Pour ce faire, Algie part donc dans le Grand Ouest…

Il reste qu’il est difficile d’apprécier ce film qui semble se faire une mission de bien rentrer dans la norme, que ce soit ses personnages ou lui-même (la forme ici, plus que lambda, est inapte à poser quelconque point de vue sur tout ce foutoir).

The Detective’s Dog

10 mars 1912

Lorsque la famille de Kitty adopte un chien sans abri, elle n’imagine pas à quel point celui-ci sera utile au père détective…

Falling Leaves

15 mars 1912

Winnifred est atteinte de tuberculose, et le médecin annonce à sa famille qu’elle mourra lorsque la dernière feuille de l’automne sera tombée. Sa jeune sœur, Trixie, prend ses mots au pied de la lettre…

The Sewer

Réalisé par Edward Warren

Produit par Alice Guy-Blaché

24 avril 1912

Un philanthrope de renom est capturé par une bande de voyous ; parmi eux se trouvent deux enfants…

The Broken Oath

24 juillet 1912

La fille du colonel Beggs se plaint à son père que le lieutenant Sterling lui porte des attentions importunes…

Two Little Rangers

7 août 1912

“Wild Bill” Gray est un renégat qui bat sa femme. Jim, un cow-boy passant devant leur cabane, entend les cris de Mme. Gray et s’interpose…

The Strike

16 août 1912

Dans une grande usine, les ouvriers décident de se mettre en grève…

Ce montage alterné, aussi moralisateur soit-il, n’en est pas moins intense, et un moment réellement fort du film de par son suspense lent (d’autant plus saisissant par les jeux de teintes) : le feu commence subtilement, puis gagne les murs pour finir sur un plan fasciné montrant l’incendie détruire la pièce jusqu’au bout, comme en miroir de la colère qui grondait à l’usine, et qui comme elle “va tout détruire” (après Two Little Rangers, il faut croire que c’était le mois pyromane à la Solax). Qu’importe alors que ce suspense repose sur des ressorts lunaires, voire ridicules (la mère qui n’ose traverser le salon pour ce qui n’est encore qu’un simple feu de poubelle, ou qui ne pense pas à sortir par la fenêtre ; le téléphone qui se trouve à la fois dans la chambre et sur le pupitre de l’orateur)…

Au-delà de son rapide split-screen téléphonique (innovation qui inspirera peut-être le Suspense de Lois Weber, sorti l’année suivante), le film achève d’être singulier avec son plan quasi-final, ce gros plan “sonore” et soudain sur le sifflet ramenant les ouvriers au travail, et dont on ne sait s’il est enthousiaste ou dépité : la violence de ce dernier plan, qu’elle soit accidentelle ou le signe d’une nuance amère après nous avoir montré le patron tout sourire, est en tout cas troublante.

His Double

28 août 1912

Un père veut absolument que sa fille épouse un comte. Le petit ami de celle-ci va se déguiser en comte pour contrecarrer ses plans…

For Love of the Flag

25 septembre 1912

Un homme dessinant des plans pour le gouvernement est licencié après une querelle avec son supérieur…

Canned Harmony

9 octobre 1912

Un professeur interdit à sa fille d’épouser un non-musicien ; mais Billy, son prétendant, ne sait pas jouer une seule note…

Canned Harmony, cela dit, n’a cette fois pas grand-chose à proposer de plus à ce postulat vaudevillesque – sinon des miettes : quelques rares accents burlesques (l’échelle, et le jeune homme restant pendu à la fenêtre), un curieux split-screen téléphonique se sentant obligé de figurer la rue qui sépare les deux maisons, et un phonographe rappelant tout l’investissement que Guy avait mis dans ses phonoscènes (dont elle met ici en abyme le procédé de playback). Comme souvent, les ressorts de la comédie sont improbables (le professeur qui va s’isoler dans une tente au milieu de son jardin, juste pour pouvoir se prendre l’échelle sur la gueule), témoin de films réalisés à la chaîne. Mais on peut à la limite trouver que ça participe à leur côté joyeusement insensé et décontracté.

A Fool and His Money

11 octobre 1912

Un jeune ouvrier est rejeté par la femme qu’il aime, en raison de sa pauvreté. Trouvant par hasard une grosse somme d’argent, il acquiert de beaux vêtements, une voiture et des bijoux, et se met en tête de la reconquérir…

On peut sincèrement saluer cela dans le projet (le fait d’en faire une histoire “comme une autre”, dont il n’y aurait pas besoin de changer une ligne si le casting était blanc), tout en remarquant certaines différences notables qui suggèrent une persistance des préjugés raciaux. Le fait, par exemple, que la fameuse injonction Solax au « be natural » n’ait pas l’air de s’être appliquée à James Russel (le roi de cake-walk, ici présent avec sa troupe), qui incarne son personnage avec force caricature ; le fait que le héros gagne illégalement son argent et ne sache rien en faire d’autre que le dilapider ; le fait que le récit cynique et moralisant ne partage jamais vraiment les sentiments et l’intériorité de ses personnages… Ceci étant dit, le problème du film est plutôt celui de sa banalité, passé son pitch : tout méritant qu’il soit, il est plus investi sur le plan historique que sur le plan cinématographique (le plan de partie de cartes excepté).

À noter que si le film est très progressiste pour son temps, ce ne fut pas le cas de sa campagne publicitaire au moment de sa sortie, qui étonne tant elle semble parler d’un tout autre court-métrage (« The story is a satiric comedy dealing with the pretensions of colored folks. The way they try to ape and imitate their white brothers forms the basis of the story » ; McMahan suppute que ce texte est de H.Z. Levine, le publicitaire de la Solax, et non le projet initial du film).

The High Cost of Living

23 octobre 1912

Le vieux Joel Smith est accusé de meurtre. Lors du procès, il plaide contre son propre avocat…

Passé ce tableau tendancieux, le film bénéficie de plusieurs petites choses : un bon acteur principal, au jeu calme et fatigué (malgré un maquillage vieillissant peu convaincant), des compositions visuelles qui se réveillent d’avoir à gérer un individu face au groupe, et une curieuse structure qui nous fait démarrer d’emblée au procès pour nous laisser au final sans verdict – ces détours singuliers contrebalançant le fort pathos du film. On notera, enfin, une jolie surimpression (les barreaux de lit épousant ceux de la prison).

Making an American Citizen

30 octobre 1912

Un immigrant récemment arrivé aux États-Unis apprend plusieurs leçons sur la façon dont les maris doivent se comporter envers leur femme…

Il résulte de cette petite histoire un film assez fascinant dans le ridicule de sa vision politique béate : l’Amérique, ce havre de civilisation où femmes et hommes sont égaux, et où chaque citoyen vigilant va participer à « l’américanisation » (littéralement dans l’intertitre) de ces étrangers sauvages qui battent leur femme. On imagine bien sûr combien, en 1912, les femmes battues étaient rares en Amérique, et combien les quidams étaient naturellement prompts à voler au secours de celles qui l’étaient…

Cela étant dit, au-delà de provoquer des visions au grotesque étrange (le mari qui utilise sa femme comme l’une de ses mules pour tirer la charrette), cette espèce de conte de l’assimilation, façon conversion zombie heureuse (« Completely americanized » s’enthousiasme l’intertitre final), produit une structure curieusement ludique, à la façon d’une fable avec son ogre (première leçon, deuxième leçon, troisième leçon), ce systématisme comparatif favorisant par ailleurs les tableaux à l’ancienne (voir le très bon plan de procès aux multiples confrontations), ce qui réussit plutôt bien à la cinéaste.

Ce qui rend aussi le film intéressant, c’est évidemment de se demander combien ce court, réalisé par une cinéaste immigrée arrivée aux USA depuis quatre ans, parle d’Alice Guy elle-même. Au-delà de l’anecdote restituée, est-ce une manière de brosser le pays d’accueil dans le sens du poil ? Une vision idéalisée d’une meilleure position qu’elle cherche ou a trouvé outre-Atlantique (et plus spécifiquement dans la moderne New York), alors qu’on faisant pression en France pour la remplacer par des hommes ? Ou encore un constat amusé des transformations qu’elle et son mari ont pu subir au contact d’un pays autre ? Tous ces éléments font de ce court simplet et imparfait un film à voir.

A Comedy of Errors

20 novembre 1912

Une femme envoie un baiser à son mari par la fenêtre. Le voisin d’en face s’en croit destinataire, et décide de lui rendre visite…

Il est à noter que ce film, pour la première fois parmi ceux que je vois de la Solax, est l’occasion d’une série plus affirmée et systématique de trahisons du plan large – et ce dès ce face-à-face en plans rapprochés entre les deux fenêtres : c’est le premier film américain d’Alice Guy où je sens, réellement, l’esthétique en tableau faire plus que se déverrouiller, pour désormais clairement aspirer à autre chose.

The Girl in the Arm-Chair

13 décembre 1912

Peggy Wilson est depuis peu orpheline, et a hérité de l’immense fortune de feu son père. Son nouveau tuteur aimerait la marier à son fils…

Cousins of Sherlocko

1er janvier 1913

Un homme découvre, dans le journal, qu’il est le sosie d’un célèbre pickpocket que deux inspecteurs veulent attraper…

The Coming of Sunbeam

22 janvier 1913

Le vieux et fier Major Neal renie sa fille unique, considérant son mariage comme une mésalliance. Les années passent, et le vieil homme se reclut dans sa demeure…

The Thief

14 février 1913

Plusieurs anciens camarades de guerre se retrouvent pour un dîner. Tous sont devenus riches, sauf un…

Le reste du film, entre pathos et charité envisagée comme solution à tout, n’aide pas à en faire un drame très passionnant, sinon dans ses petits réflexes révélateurs (le haut bourgeois qui commande d’un bout à l’autre les policiers qu’il a quémandés, comme s’ils étaient ses employés). On notera cependant quelques originalités de découpage, notamment dans ces plans proches, de plus en plus présents (le bijou qui passe de main en main comme pour un leitmotiv mathématique, ou encore le plan à la fenêtre), mais cela relève du détail.

Dick Whittington and His Cat

1er mars 1913

Dick, un jeune garçon, entend des histoires merveilleuses sur Londres, où les rues sont pavées d’or. Il quitte sa campagne pour aller tenter sa chance à la capitale. Mais il n’y trouve pas de travail, et manque de mourir de faim, lorsqu’un riche marchand l’engage comme aide-cuisinier…

Dick Whittington and His Cat compense néanmoins ce déficit en implication narrative par son hiératisme et sa prestance, s’offrant comme un exemple très lisible, très détouré, d’un cinéma Solax patient qui sait ne pas noyer ses plans sous la surcharge visuelle que la production déploie. Malgré les quelques plans rapprochés ayant désormais investi son découpage, ce film d’Alice Guy est l’occasion de retrouver de longs tableaux à l’ancienne, rigoureux et joliment composés (cette première nuit du gamin, où la ville continue de vivre pendant qu’il dort dans un coin du plan) – un type de mise en scène que la compagnie américaine avait alors un peu délaissé. On peut y voir un style rétrograde, alors que la Solax avait tant appris à optimiser la narration dans ses films à une bobine ; on peut aussi en apprécier la manière quelque peu figée et agréable, qui convient très bien à ce récit de folklore médiéval.

Officer Henderson

12 mars 1913

Des commerçants se plaignent qu’une bande de voleurs de sacs à main terrorise leurs clients. Le capitaine Rogers choisit deux officiers et leur demande de s’habiller en femmes, de façon à ce qu’un voleur de sacs à main les choisisse comme victimes…

Faire du travestissement un sujet, et une méprise, en neutralise une fois encore l’aspect subversif, mais deux petits passages semblent ici un peu mieux exploiter le trouble de ce transformisme. Celui à la boutique déjà, montrant soudain un visage d’homme féroce et violent dans des habits de femmes (au point d’en effrayer le kleptomane) ; et celui au restaurant ensuite, où un client se montre tout à fait prompt à draguer un homme travesti, devant les yeux de clientes un peu éberluées (c’est d’ailleurs l’occasion de fortes variations du découpage, et de mouvements de caméra assez inédits à la Solax).

Peine perdue, le film vire au vaudeville (éternel soupçon de tromperie), et tout est bien qui finit bien : le client semble ne pas reconnaître qu’un visage a changé sous les vêtements (il pensait donc bien draguer une femme la première fois), et l’épouse est rassurée par son mari – tout rentre dans l’ordre. Le « nobody’s perfect » de Certains l’aiment chaud, lointain descendant de ce film, est tout de même encore loin…

Burstup Homes’ Murder Case

26 mars 1913

Mme Reggie Jellybone contrôle sévèrement les faits et gestes de son mari. Un soir, celui-ci et ses amis concoctent un plan pour qu’il puisse aller jouer avec eux aux cartes…

A Severe Test

25 avril 1913

Daisy Jones est mariée depuis un an lorsqu’un matin, son mari oublie de l’embrasser. Elle en conclut qu’il ne l’aime plus….

A House Divided

2 mai 1913

Une femme et son mari en viennent chacun à se soupçonner, à tort, d’être infidèle. Sur les conseils d’un avocat, ils conviennent de continuer à vivre dans la même maison, mais sans se parler…

L’ensemble se démarque tout de même par son mélange de satire et de tendresse, les deux époux jaloux naviguant entre un comportement d’enfance (jeux et fâcheries, bouderies têtues), et les névroses bourgeoises du monde adulte (ciel mon mari, souci des apparences, contractualité de tout). Le film, involontairement, gagne aussi un intérêt de par sa dimension méta : il est en effet difficile de ne pas voir dans ce récit la prescience de ce que sera la situation du couple Guy-Blaché, continuant à travailler ensemble sur les plateaux tout en n’étant plus conjoints.

Matrimony’s Speed Limit

11 juin 1913

Un homme refuse que sa fiancée lui vienne financièrement en aide. Pour contourner ses réticences, elle imagine un stratagème subtil…

The Pit and the Pendulum

18 août 1913

Une adaptation libre de la nouvelle d’Edgar Allan Poe.

The Ocean Waif

2 novembre 1916

Une orpheline maltraitée par son beau-père trouve refuge dans un manoir inhabité…

Il n’en est rien. Si les multiples fragments manquants de la copie (au sein des plans, ou même pour des scènes entières) rendent difficile l’appréciation du rythme et de la fluidité du récit, on a là un découpage à la fois curieux (des tentatives dans tous les sens, même si on a du mal à en dégager une ligne esthétique ferme), et totalement à l’aise – le film coulant tout seul, avec entrain et joie.

L’histoire, assez naïve, et volontiers comique quand bien même il s’agit d’une romance, confère certes à l’ensemble un caractère enfantin et sans risques. L’héroïne, d’ailleurs, quand bien même elle n’est pas inactive, reste un personnage typique de la période : à sauver, soupirant pour un homme plus riche qui va la protéger, infantile et aimée pour son innocence (comme en témoigne son jeu d’actrice, bien loin du « be natural » de l’âge d’or). Mais quand bien même cette partition est à mille lieues des subversions ayant pu marquer la carrière passée de la cinéaste, Alice Guy navigue ici aisément, faisant souvent mouche sur le plan de l’humour, tout en jouant gaiment de l’imagerie de plusieurs genres à la fois (épouvante, mélodrame), qu’elle mêle avec une étonnante évidence.

Bref, c’est à la fois un brin inconséquent, et tout à fait agréable, laissant entrevoir ce que la carrière d’Alice Guy aurait pu être si les conditions économiques lui avaient permis de continuer à tourner dans le Hollywood d’alors.

The Empress

11 mars 1917

Afin de célébrer la vente de son tableau “L’Impératrice”, le peintre Louis de Baudry propose à sa jeune modèle Nedra de l’accompagner pour un séjour à la campagne…

Comme dans The Ocean Waif, des motifs de sa filmographie se retrouvent réunis pêle-mêle (le malentendu et le soupçon de tromperie au sein du foyer, la mise en abime des processus d’enregistrement, la composition dans la profondeur, l’allusion lesbienne…), mais reformulés au sein d’un ensemble chaotique où l’on a du mal à reconnaître sa patte, ou à identifier une cohérence formelle. Les genres et les tonalités se mélangent ici volontiers, dans la rapidité (voire la précipitation) d’un récit un peu tarabiscoté – certes peu aidé par cette copie sans intertitres, qui rend confuses certaines circonvolutions du scénario (le rôle de l’épouse du peintre dans le chantage, notamment, m’a un peu échappé).

Cela dit, si rien ne “fait système” esthétiquement, et s’il persiste une sensation d’aléatoire, cette instabilité joyeuse est aussi la force du film, imprévisible et vivant. Peu de soin semble avoir été apporté aux cadres par exemple, mais c’est peu gênant face à la force vitale de pas mal de ces plans, faits d’angles souvent intuitifs et surprenants, d’abord soucieux de s’indexer sur l’énergie du jeu d’actrices (notamment celui de la solaire Doris Kenyon, sortie de l’infantilisme de son rôle précédant). Ce sont d’ailleurs dans les moments confrontant les deux comédiennes (la solidarité féminine face à l’agression sexuelle, la jalousie de l’épouse observant la séance en bouillant de douleur…) que le film trouve ses moments les plus intenses et inventifs.

Bref, à l’image de The Ocean Waif, même si c’est de manière plus maladroite et inégale (mais aussi moins schématique), ce film est rafraichissant à suivre.

Remerciements

Où voir les films ?

• Alice Guy, DVD Doriane Films de 2008, fut le premier à éditer en France les films américains de la cinéaste (sept d’entre eux, accompagné d’un de ses films français). Ce DVD ne compte aucun inédit par rapport aux éditions blu-ray postérieures. Son contenu est désormais disponible en VOD.

• Les Pionnières du cinéma, coffret DVD Lobster de 2018 (qui aussi son équivalent US), présente neuf films américains d’Alice Guy, dont quelques-uns diffèrent de la sélection du DVD Doriane. L’un de ces films (For Love of the Flag, 1912) est par ailleurs totalement inédit, c’est-à-dire absent des éditions blu-ray américaines postérieures.

• Pioneers : First Women Filmmakers, blu-ray édité par Kino en 2018, propose quatorze films américains d’Alice Guy en HD.

• Alice Guy-Blaché Volume 1 : The Gaumont Years et Alice Guy-Blaché : Volume 2 : The Solax Years, éditions Kino blu-ray de 2020, proposent une sélection des films les plus connus d’Alice Guy en HD, pour la période Gaumont comme pour la période Solax (ces derniers différant du blu-ray précédant : les deux éditions sont donc complémentaires).

• Retour de flamme vol.3 (Lobster, 2017) est à ma connaissance le seul DVD à proposer Danse serpentine de Mme. Ondine dans la cage aux fauves (1900).

• The Empress (1917) a été mis à disposition sur le site “Henri” de la Cinémathèque française, sans que je sache si c’est temporaire ou permanent.

• Enfin, The Pit and the Pendulum (1913) a été trouvé “sur internet” : il semble qu’il s’agisse d’un rip VHS.

À moins que vous ayez besoin de sous-titres pour les (rares) intertitres des films américains, les blu-ray Kino récents (2018 et 2020) sont donc les éditions à privilégier pour une meilleure qualité d’image. Il est néanmoins à noter que ces blu-rays laissent de côté certains films emblématiques de la période française, comme La Marâtre (1906), ou Sur la barricade (1907). Ils ignorent aussi une énorme partie de la production pré-1906 (il est vrai moins intéressante). Pour ces raisons, le coffret DVD Gaumont de 2008 reste un complément précieux.

Pour avoir essayé avec ou sans, je vous conseille vivement de regarder ces films (les plus courts notamment) sans leur accompagnement musical, qui tend à les surcharger d’informations et à en brouiller la compréhension.

Films conseillés

• Les Cambrioleurs (1898)

• La Bonne absinthe (1899)

• Sage-femme de première classe (1901)

• La Charité du prestidigitateur (1905)

• Madrid : Puerta del Sol (1905)

• La Vie du Christ (1906)

• Le Fils du garde-chasse (1906)

• Madame a des envies (1906)

• Une femme collante (1906)

• Le Matelas épileptique (1906)

• Les Résultats du féminisme (1906)

• Le Frotteur (1907)

• Sur la barricade (1907)

• Alice Guy tourne une phonoscène (1907)

• Tramp Strategy (1911)

• Across the Mexican Line (1911)

• Greater Love Hath No Man (1911)

• A Terrible Lesson (1912)

• The Sewer (1912)

• Two Little Rangers (1912)

• A Comedy of Errors (1912)

• The Ocean Waif (1916)

Pour une mini-sélection plus retreinte, je conseille : La Vie du Christ (1906), Madame a des envies (1906) et Le Matelas épileptique (1906) pour la France ; et Across the Mexican Line (1911), Two Little Rangers (1912) et The Ocean Waif (1916) pour les USA.

À noter que certains films que j’ai moins appréciés, mais emblématiques de la carrière d’Alice Guy pour diverses raisons (innovations, sujet, succès public, titre souvent cité dans les études sur la cinéaste…), sont à voir également :

• Série des phonoscènes (1905)

• La Marâtre (1906)

• Une héroïne de quatre ans (1907)

• Algie, the Miner (1912)

• Falling Leaves (1912)

• The Strike (1912)

• A Fool and His Money (1912)

• Making an American Citizen (1912)

• Dick Whittington and His Cat (1913)

Sources et bibliographie

PRINCIPAUX OUVRAGES HISTORIENS. Au-delà des mentions plus ou moins approfondies dans les ouvrages généraux d’Histoire du cinéma, l’évolution de la recherche historienne sur Alice Guy a été marquée par trois ouvrages essentiels.

• Alice Guy-Blaché : 1873-1968 : la première femme cinéaste du monde (Victor Bachy, 1993) est la première monographie consacrée à la cinéaste. Si le livre, à une époque où la plupart des films sont encore invisibles, est en grande partie consacré au listing et au résumé de tous les courts attribués à Alice Guy, il comporte aussi des parties de commentaires intéressantes, fruit de recherches poussées et d’entretiens faits avec la réalisatrice (ceux-ci étant également proposés dans le livre). La bibliographie chronologique et commentée en fin d’ouvrage (qui recense jusqu’aux articles de presse d’époque) est très utile pour avoir une vue d’ensemble de l’historiographie de la cinéaste. Une note de lecture de la revue 1895 sur le livre à sa sortie est lisible ici.

• Alice Guy Blaché : lost visionary of the cinema (Alison McMahan, 2002, en anglais) est la troisième et plus importante pierre à ce continuum de recherches historiques. Fruit d’une thèse et de dix ans de travail, ce livre explore non seulement en détail les points de débats historiques, mais propose aussi pour la première fois une lecture interprétative de l’œuvre, de ses traits de mise en scène et de ses récurrences. Bien qu’un peu trop conciliant avec la cinéaste (de fait, le listing de films établi par McMahan est de très loin le plus fourni et permissif à ce jour), ce livre rigoureux reste la référence sur Alice Guy, s’il ne faut en choisir qu’un.

Notons d’autres livres de référence en anglais : Early women directors, Their role in the development of the silent cinema d’Anthony Slide (1977), une date dans les écrits américains sur Alice Guy, mais qui ne me semble pas rajouter grand chose aux éléments alors déjà connus (l’apport de Slide, à savoir la lettre d’Olga Petrova, étant traduite dans l’autobiographie française) ; et Alice Guy Blaché – Cinema Pioneer, ouvrage collectif coordonné par Joan Simon, qui ne renouvelle pas en profondeur la recherche historienne, mais explore plusieurs points d’analyse et d’interprétation intéressants.

SOURCES PRIMAIRES ET MÉDIAS D’ÉPOQUE. Au-delà des ouvrages historiens, quelques documents-clé pour l’exploration du cinéma d’Alice Guy :

• Qui est Alice Guy ? (France Culture, le 02 juillet 1975), est une longue émission de radio sur la cinéaste, toujours disponible en ligne, confrontant ses premiers historiens (Francis Lacassin, Jacques Deslandes), et des journalistes ou figures féministes (Claire Clouzot, Nicole Lise Bernheim, Delphine Seyrig). L’émission, au-delà des informations qu’elle transmet, est très intéressante en ce qu’elle montre déjà se nouer une tension entre historiens et collectifs féministes sur la question de l’invisibilisation sexiste de la réalisatrice. De courts reportages permettent également de prendre la mesure de l’oubli dans laquelle la cinéaste est alors plongée.

• Journaux américains d’époque. Il peut être intéressant de parcourir la presse américaine de l’époque pour découvrir les articles sur « Madame Blaché », les reportages à la Solax, mais aussi les reviews des films, et la forme que prend leur publicité. Je ne peux ici faire une liste détaillée des articles (Bachy en ébauche une d’une dizaine de références dans la bibliographie de son livre), vous pouvez faire des recherches par mot-clé sur les archives en ligne de Photoplay, ou dans celles de The Moving Picture World, au moment ou quelques semaines avant la date de sortie des films qui vous intéressent. À noter que d’autres journaux d’époque (The New York Dramatic Mirror, Motography, Motion Picture World, New York Star, The Evening Sun…) ont publié à l’occasion des articles sur Alice Guy.

Un élément important me manque : les interviews télévisées d’Alice Guy (en 1957 et 1963), dont on retrouve d’abondants extraits dans les différents documentaires à son propos. Je n’en ai pas retrouvé de version gratuite et disponible en ligne.

CONTROVERSE SUR LES DATES. Voici tous les textes liés à la thèse de Maurice Gianati, qui démarre la filmographie d’Alice Guy en 1900 ou 1902 (et non en 1896 comme elle l’affirme elle-même). Une question éminemment électrique en ce qu’elle décide (ou non) du statut de pionnière de la cinéaste.

• Le compte-rendu de la revue 1895 (Quentin Gille, 2013, n°172-176), qui fait part de quelques réserves sur l’article.

• La contre-argumentation détaillée blog Plateau Hassard (Pierre Wackherr), reprenant point par point les hypothèse de la conférence (et qui s’invita d’ailleurs dans les débats sur la datation à privilégier sur la page Wikipédia de la cinéaste).

• Pink-Slipped : What Happened to Women in the Silent Film Industries ? (Jane M Gaines, 2018), enfin, est sûrement le texte le plus complet écrit sur la question, dédiant un chapitre entier (20 pages !) à la seule question de la datation de La Fée au choux, tout en interrogeant les implications historiques et féministes de ce choix de date.

À noter que cette hésitation sur la date des débuts de la cinéaste (c’est-à-dire la date du tournage de La Fée aux choux première version) n’est pas tout à fait neuve, ni le seul fait de Giannati, comme le résumait Victor Bachy dans son ouvrage en 1993 :

Cette date (1896) est également celle que retiendront Blachy lui-même et McMahan.

DOCUMENTAIRES. Les documentaires sur Alice Guy peuvent être tentants pour rapidement appréhender la carrière de la cinéaste – ils ont d’ailleurs été ma porte d’entrée pour connaître les bases de cette filmographie. Lire la littérature de recherche par la suite m’a néanmoins permis de mesurer leurs biais, omissions, et parti-pris. À prendre avec des pincettes, donc.

• Elle s’appelle Alice Guy (Emmanuelle Gaume, 2017, visible ici), documentaire adapté du livre de la même autrice (Alice Guy, la première femme cinéaste de l’histoire, 2015), quand bien même il offre un panorama d’ensemble plutôt efficace de sa carrière, souffre du même problème que l’ouvrage adapté, qui était une autobiographie fictive peu et mal sourcée : toutes les pensées et répliques prêtées à Alice Guy y sont sujettes à caution.

• Be natural, l’histoire cachée d’Alice Guy-Blaché (Pamela B. Green, 2018, visible ici), est un documentaire américain à la fois foisonnant (voire hystérique) en informations détaillées et en sources, et en même temps particulièrement léger et trompeur dans ses procédés (accumulation de micro-interviews de non-spécialistes de la période…), comme dans la vision biaisée qu’il donne de l’état de la recherche (faisant mine d’exhumer la cinéaste de l’oubli).

CONTRE L’IDÉE DE L’INVISIBILITÉ DE LA CINÉASTE. Le documentaire Be Natural, ainsi que les nombreux articles français contemporains (notamment La pellicule invisible d’Alice Guy de Laure Murat dans Libération, ou encore Alice Guy : près de 1000 films et cent ans d’oubli d’Emmanuelle Lequeux dans Le Monde), ont provoqué quelques réactions souhaitant rétablir l’historicité des recherches sur Alice Guy. Parmi elles, on peut noter :

• La critique de Be Natural par Jay Weissberg dans Variety (2018), assez sévère avec les libertés prises par le documentaire.

• Autour d’Alice Guy : sexe, mensonges et omissions ?, article de Frédéric Cavé de 2019 pour le site Non-fiction (illustré d’une photo de Marie Pickford…), qui répond point par points aux biais des deux articles cités plus haut.

• Be Natural, une histoire mal entendue, article de Jean-Michel Frodon pour Slate (2020) un peu léger, mais intéressant en ce qu’il essaie de faire la part des choses entre l’existence d’une recherche pré-existante sur la cinéaste, et la constat d’un monde cinéphile qui n’a pas changé ses canons pour autant.

LISTING DES FILMS. En complément de son ouvrage, Alison McMahan a travaillé à établir une liste complète des films attribuables à Alice Guy. Repartant des recensements de Lacassin (qui comptait 304 films hors phonoscènes pour la seule période française), et de Victor Bachy (547 films), elle les ré-ordonne selon la numérotation des catalogues Gaumont (y attachant parfois le commentaire du catalogue ou synopsis d’époque), et en ajoute encore d’autres pour aboutir à une liste de 580 titres français – à laquelle se rajoute donc plusieurs centaines de phonoscènes et de films Solax (qui ne sont eux pas numérotés, mais classés par date de sortie en salle).

Si ces listes sont les inventaires les plus permissifs de la filmographie d’Alice Guy (films acceptés selon des critères parfois ambigus, par exemple au nom de parentés thématiques ou stylistiques), elles permettent d’avoir une vue d’ensemble de tous les films pouvant lui être rattachés.

• Liste des phonoscènes de la période Gaumont

• Liste des films courts de la période Solax

• Liste des films moyens ou longs de la période Solax

Ces listes sont gratuitement mis en ligne sur le site internet qu’Alison McMahan a consacré à son travail sur la cinéaste – site sur lequel vous trouverez un autre élément précieux : la chronologie détaillée de la vie d’Alice Guy (que McMahan a repris de son ouvrage de 2002 et actualisée).

Notes

2 • D’après le documentaire Be Natural, Alice Guy créait et insérait les intertitres elle-même, après les journées de tournage : on peut s’amuser à imaginer que l’envie d’écourter ces fins de journées épuisantes n’est pas pour rien dans le nombre réduit de ces cartons…

3 • Interview d’Alice Guy au New York Dramatic Mirror, 6 novembre 1912 (traduit par Bachy)

4 • Alice Guy, après des années en France à travailler dans l’ombre (comme ce fut le cas pour tous ses collègues : Léon Gaumont n’a jamais mis ses cinéastes en avant), découvre en effet l’intérêt de la presse américaine, qui adore cette figure de première réalisatrice et lui consacre nombre d’articles : « Ce ne fut pas le moindre de mes étonnements de constater l’intérêt que le public et la presse portaient à ma modeste personne. Je passais rarement une semaine sans être interviewée. (…) Je passais pour un phénomène ». Un professeur de la Columbia l’invitera même à venir parler devant ses élèves.

5 • La perte de certains de ses films peut aussi déformer l’analyse de son œuvre. Parmi les films aujourd’hui disparus, on compte notamment In the Year 2000 (17 mai 1912), remake des Résultats du féminisme : un film satirique d’anticipation montrant des femmes gouvernant la Terre et les hommes devenus leurs subordonnés (Lacassin, p. 212). Alice Guy avait également un projet de film (Shall the parents decide) défendant le birth control et le planned parenthood, co-écrit avec l’activiste Rose Pastor Stokes, qui n’aboutira pas. Elle dit aussi dans son autobiographie fréquenter le tribunal de minuit, faisant état du procès d’une prostituée mineure, en remarquant bien qu’on n’interroge pas les hommes qui étaient ses clients… Il est alors difficile d’expliquer le hiatus entre cet intérêt maintenu pour la question féminine, et les rôles subalternes qu’elle réserve aux femmes dans la plupart de ses comédies et mélodrames tournés en Amérique.

6 • Recadrage personnel d’une publicité pour plusieurs films Solax dans The Moving Picture World, Volume 11 n°13 du 30 mars 1912 (p. 1124 sur l’archive en ligne).

7 • C’est l’un des motifs narratifs les plus récurrents de la Solax : un prétendant contrarié, que le père de la jeune fille refuse, redouble d’efforts et d’entourloupes (avec la complicité de sa promise) pour arracher l’assentiment paternel. Les films aboutissent tous au même final sécurisant : le père, au bord de la colère, rit finalement de bon cœur de la blague (façon « vous m’avez bien eu ») et accepte le mariage.

8 • Dans son autobiographie, Alice Guy ne fait qu’une fois mention d’un moment où son cinéma a reflété sa vie personnelle, pour un film co-écrit avec son mari : « Nous avions pris comme thème pour un de nos films (House of Cards) les possibilités d’entente et de bonheur d’un couple ayant la même carrière, sujet que nous connaissions bien ». Il s’agit cependant d’un projet datant encore de l’âge d’or de la Solax, avant leurs réelles difficultés de mariage et d’argent… Il est à noter qu’Alison McMahan, dans sa monographie, combat assez vivement le cliché historien conditionnant la chute de la Solax à ces seules difficultés maritales, mettant en avant d’autres raisons (économiques, mutations structurelles de la production) à cette faillite.

9 • Elle devra finalement s’y résoudre. Voici comment, dans son autobiographie, elle résume le chaos de cette période : « Les brevets Lumière et Gaumont étant tombés dans le domaine public, l’industrie se transforma. La Sales Co groupa ses participants afin de former un trust, malgré la loi. Notre maison était assez importante pour que le nouveau groupe nous offrît de la racheter à un bon prix : deux cent mille dollars (payables en actions) et de nous signer un contrat de cinq ans dans une de leurs compagnies avec un salaire de mille six cents dollars pour le couple. Nous déclinâmes cette offre, fâcheusement impressionnés par leurs procédés (ils jetaient les livres de compte par la fenêtre et… le revolver parlait). Cependant, un an plus tard, les actions avaient quintuplé. Il fallut accepter de figurer dans leurs programmes… ou disparaître. La Solax se transforma à nouveau et devint, pendant plus de dix-huit mois, sous le nom de “Famous plays and players” [en fait la “Popular Players and Plays”, de 1914 à 1917], le fournisseur de la Universal, de la World, de la Metro, de Pathé et d’autres. On nous avait surnommés à bon droit les “succers”, poissons qui avalent non seulement l’appât mais aussi l’hameçon ». Plus loin, elle rajoute : « Il serait vain d’essayer de décrire l’état du cinéma américain pendant la guerre. C’était un continuel chassé-croisé entre les compagnies se réunissant entre elles, s’adjoignant les nouveaux venus s’ils avaient quelque valeur » ; je dois dire, avec le recul, que cette période de la carrière d’Alice Guy, sur le plan de la production, m’a en effet été particulièrement difficile à suivre.

10 • « Interrogée ces dernières années sur son unique mise en scène, Lillian Gish se souvenait bien qu’il y avait eu avant sa propre expérience un couple de Français dont la femme dirigeait elle aussi des films, mais elle en avant oublié le nom », écrit Lacassin. Si Lois Weber, qui fut d’ailleurs encouragée à tourner par Alice Guy, fut une réalisatrice puissante dans les années 10, le Hollywood des années 20 mettra les femmes cinéastes de côté. Il est à noter cela dit que la presse américaine autour d’Alice Guy était une presse cinéma d’actualité (la notion de patrimoine cinématographique est alors anachronique), et que l’attention que lui portaient les journaux diminua au fur et à mesure que sa carrière défaillait, comme le note Victor Bachy : « À notre connaissance, on ne trouve plus, à partir de 1916 et jusqu’en 1920 que des entrefilets, des échos, de simples notes informatives ». Ce qui n’explique pas, cela dit, le silence des premiers historiens du cinéma américain qui avaient, contrairement à leur collègues français, accès à des traces écrites de son activité.

11 • L’anecdote vient d’un Ciné-journal de 1912 (p.55), on l’on apprend que les comédiens jugent que « ce serait pour eux un irrémédiable déshonneur que de se trouver accouplés à des “gens de couleur” ». Cela dit, l’article (alors que le film n’est pas encore sorti en France) prétend aussi qu’il a fallu convaincre ces acteurs que les personnages noirs seraient joués en blackface (ce qui n’est pas le cas dans le film fini), jetant un doute sur les faits reportés. Le film est discuté par McMahan (qui remet le film en contexte dans la production des “race films” durant le muet, et qui transmet le texte publicitaire d’époque cité ici), ainsi que dans un bon texte en ligne écrit par Edith Magak.

12 • Il est à noter qu’Herbert Blaché, réticent à laisser sa femme manipuler la poudre, sera gravement blessé dans l’explosion.

• Toutes les citations d’Alice Guy non sourcées, dans l’article, proviennent de son autobiographie.

II / L’âge d’or chez Gaumont (1906-1907)

III / Les années Solax (1910-1919)

IV / Historiographie et stylistique