Quelques spoilers.

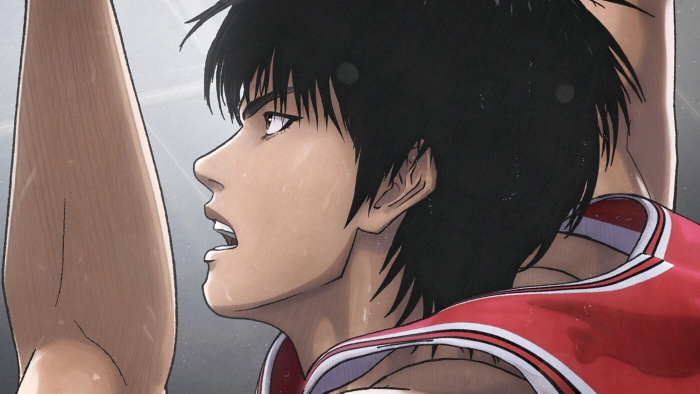

Au cours des années 2000, j’ai commencé à avoir l’impression traînante et régulière que le cinéma d’animation japonais (qui voyait alors arriver une nouvelle génération de cinéastes) était de plus en plus écrasé par la manière de ses séries TV, ou de ses mangas. C’est certes une hypothèse un peu bizarre à avancer, en ce que la particularité de cette industrie a toujours consisté en une très libre circulation entre médias et supports (cinéma, séries, jeu vidéo, cartes à jouer…), et en des adaptations quasi automatiques et attendues entre eux (même cet acte fondateur de l’âge d’or qu’est Nausicaä est un film tiré d’un manga). Mais la tendance est ici plus profonde : dans la mise en scène, dans les codes convoqués, dans les manières d’exprimer une émotion ou un lyrisme, ou encore dans le fétichisme d’un genre extrêmement ciblé (histoire pour garçons et fans de basket – la salle de cinéma était d’ailleurs remplie de connaisseurs fidèles), plus rien ne semble venir d’ailleurs, de l’extérieur, les films ne semblent plus se nourrir d’autre chose que d’un cercle clos d’influences endogènes1.

Le signe le plus flagrant de cet héritage fermé (au-delà de la dilation outrée d’un match dont la temporalité est plus écartelée que cent épisodes d’Olive et Tom) reste ce virilisme exacerbé, dont les codes connus et ressassés prennent le pas sur toute vision plus personnelle : des injonctions à être “capitaine de famille” ou à “rentrer ses émotions”, le tout en mode cinquante nuance de muscles, en passant par des typages éculés jusqu’à plus soif, et pourtant adoptés avec bonheur (le coach impassible, le professionnel froid, le grand dadais clownesque)… Aucune des émotions convoquées ne surprend réellement.

D’où l’impression d’un certain plafond de verre, quand bien même ce film déploie une science impressionnante, démontrant une capacité remarquable à dramatiser la mise en scène et les rebondissements d’un match sportif. Mais à quelles fins ? Le trauma et sa résolution, prudemment parsemés d’un bout à l’autre du film, semblent moins être la finalité du match que sa périphérie ou son décorum (et, en l’occurrence, le bonus destiné aux fans qui ne connaissaient pas cette part de la diégèse2). Mais le cinéaste peine à nous faire croire qu’autre chose l’intéresse que le match lui-même (le basket faisant d’ailleurs final) : le film procure un bonheur communicatif mais à spectre mince, tout occupé à déployer sa compétence et sa virtuosité, sur un mode entendu de performance (comme en atteste cette 3D savante courant sous le trait dessiné, tout en muscles mouvants, ou encore ce choix d’un graphisme très complet “tout animé”, public en gradins compris, aux dépends d’une fluidité du mouvement qui reste ici haché).

Si quelques échappées poétiques ressortent çà et là (la malédiction hurlée par le gamin dont on saisit le sens funeste dès le regard dubitatif de son frère, l’antagoniste qui comprend enfin en quoi a consisté sa prière…), ce sont des saillies bien trop éparses pour réellement changer la route et la destinée du film, machine sèche et toute tracée qui semble bien plus le produit dérivé d’une œuvre préexistante, qu’un film de cinéma à part entière. Certes, les particularités du projet l’expliquent aisément3. Mais la question, face à cette génération déjà plus toute jeune cherchant indéfiniment ses marques, et s’accommodant si aisément du kitsch ou d’une autoroute de clichés, reste malgré tout encore et toujours la même : l’exécution est virtuose, le talent est là, mais où diable sont les cinéastes ?

Za Fāsuto Suramu Danku en VO.

Notes

2 • Il semble en effet que le film fait un pas de côté vis-à-vis du manga, en prenant un autre héros que celui de la saga dessinée pour personnage principal. Mouvement ambigu vis-à-vis du fan-service, qui semble à la fois indépendantiser le film de son matériau d’origine, en même temps qu’en faire un cadeau final pour les fidèles.

3 • Faire de ce film un symptôme de l’état de la production cinéma est en effet partiellement malhonnête, en ce qu’il est un cas très particulier : son réalisateur est l’auteur-même du manga, et non un homme de cinéma à la base ; l’œuvre qu’il adapte est une institution nationale (voire internationale) qui ne peut que soumettre son adaptation cinématographique à ses propres codes et exigences ; et le film, c’est d’ailleurs tout son prix auprès des fans, vient surtout clore sur le tard une première adaptation TV laissée inachevée, ce qui explique en partie la continuité de certains codes narratifs typique de la production télévisuelle. Il reste qu’on ne peut s’empêcher de reconnaître là, dans le résultat, des signes traversant la dernière décennie de l’animation japonaise, et des symptômes de sa dépendance aux normes dessinées ou télévisées.