Un immense merci à Castorp pour avoir porté mon attention sur ce film, que je prenais pour un opus mineur de la filmographie de Takahata, seulement destiné aux tous petits (à la manière de Kiki la petite sorcière dans l’œuvre de Miyazaki), et d’autant moins attirant que l’ensemble reste visiblement marqué par les stigmates d’une production pré-Ghibli (le graphisme des visages, notamment, est tout droit sorti des séries de l’époque).

Le film est en fait moins “mineur” que “minimal”, condensant grosso-modo son récit à un décor et un personnage principal, et à quatre scènes de rencontres. Et c’est justement là tout ce qui fait sa bizarrerie : entre le jeune Goshu et la nature alentours, entre sa vie intime et la musique, point d’intermédiaire – ni relations humaines, ni quotidien parasite (le film se passe dans les années 20, mais l’isolement du personnage est tel qu’on pourrait ne pas s’en apercevoir). Goshu est un corps adolescent encore marqué par la timidité, les colères, ou les inquiétudes de son âge, ainsi que par les rêveries de l’enfance (ces dialogues imaginaires avec les animaux). Or ces traits juvéniles se cognent étrangement à l’autonomie qui est la sienne (qui ne peut être que celle d’un adulte), comme à cette solitude totale et rituelle, qu’on prêterait plutôt à une vie de vieille personne isolée cultivant son jardin (c’est son cas), et dont les jours seraient seulement réglés sur le rythme de la ruralité alentours – une ruralité somnambule, légèrement mentale, qui se confond aux coups de pinceaux qui la figurent, achevant de dessiner les contours d’une vie et d’un esprit introvertis.

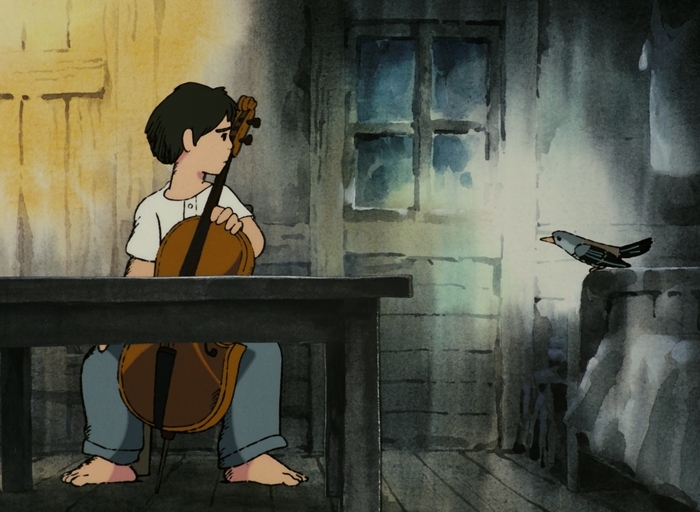

Ce film, qui n’a jamais amené Takahata si près de Frédéric Back et de son Homme qui plantait des arbres (voisinage plus sensible encore ici par la courte durée, et par la forme suggestive toute en aquarelles), s’offre comme un récit très libre sous la surface programmatique du conte, plongeant son spectateur dans un flot de vagues sensorielles régulières, callées sur la pulsation des levers et couchers de soleil, et sur l’abstraction d’un récit uniquement raconté via les aléas de la sixième symphonie de Beethoven. Car c’est là aussi l’une des singularités du film : être à la fois un objet cérébral et intellectuel (offrant à la musique classique une oreille patiente et instruite), et ce dessin animé simplissime avec animaux pouvant convenir aux enfants de cinq ans. De même pour l’abstraction de cette cabane au milieu de nulle part, qui est tout autant un décor candide d’animation jeunesse qu’une scène beckettienne à la nudité terminale.

Bref, une superbe surprise, qui va se loger directement aux sommets de la filmographie de Takahata.

Serohiki no Goshu en VO.

Hey,

content que ça t’ait plu, et tu en parles beaucoup mieux que ma piteuse critique.

Au passage, en parlant de pré-Ghibli, je suis en train de regarder (doucement) la série de Miyazaki, Conan, le fils du futur. Et c’est vraiment bien.

Haha non au contraire, j’ai passé des plombes à contourner le mot “autiste” (c’est parfaitement ça) pour pas bégayer la tienne !

Ouaip faut que j’explore leur production TV pré-Ghibli, Cagliostro aussi…

Cagliostro, découvert l’année dernière, c’est vraiment super, même s’il y a le cahier des charges Lupin qui affaiblit un peu l’ensemble. Et ça m’a fait un bien fou de voir un Miyazaki sans les envolées d’Hisaishi.

Tu as déjà vu Horus et Kié ?

Juste Horus. J’en ai peu de souvenirs, même si sur le moment j’avais bien aimé. Mais peut-être davantage comme le témoignage de la préhistoire d’un style (quoique le côté slave ou soviétique de certains passages relevaient de l’influence consciente), que réellement pour lui-même.