Légers spoilers.

Comme pour beaucoup de personnes en France, Edward Yang rime seulement pour moi avec le magnifique Yi Yi, dont la diffusion française, à l’automne 2000, inaugura une longue vague de sorties asiatiques. Mais avec les années a souvent bruissé la rumeur cinéphile que Yi Yi, au vu de la carrière d’Edward Yang, n’était qu’un embourgeoisement endormi, gentillet (justement plus digeste pour nous occidentaux novices, qui redécouvrions alors tout le cinéma d’Asie), la compromission finale d’une filmographie autrefois plus saillante.

À voir The Terrorizers, il est permis d’en douter. Si le geste est indéniablement plus radical (froideur, identification difficile, saut d’un personnages à l’autre, aucune remise en contexte : on est longtemps perdus), il laisse de fait aussi l’impression d’un projet fièrement conceptuel et théorique – on troque le cinéma embourgeoisé pour un cinéma de jeune premier prétentieux, en somme –, au profit d’un propos au mieux abscons, au pire platounet (bocardage du petit bourgeois moderne, le terroriste n’est pas celui qu’on croit, et ainsi de suite ; ayant passé la majeure partie du film à être paumé, je ne me risquerai pas plus en avant sur ce terrain-là).

Reste néanmoins deux choses qui en font un plutôt bel objet. D’abord le portrait saisissant d’une ville, Taipei, dans toutes ses nuances et ses personnalités – de sa lumière blanche et crue de plein jour1 à ses lunaires ambiances matinales, aux grandes rues encore vides ; son indolence inquiétante, ses appartements trop calmes, ses fenêtres ouvertes sur un entrelacs urbain qu’on observe à distance… Le film est d’abord une invitation très concrète à faire l’expérience sensorielle de la capitale, d’en goûter l’ambiance hagarde, suspendue et placide (et difficile alors de ne pas sentir, sans pouvoir vraiment mettre le doigt dessus, le poids invisible de la dictature – d’une parole légèrement réservée, de vies repliées chez soi, d’une prudence sensible dans les comportements taiseux).

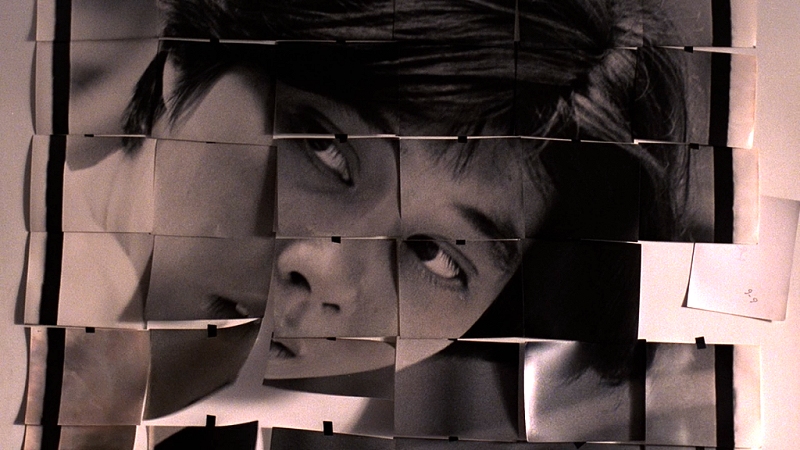

La deuxième beauté du film, c’est sa manière. Parce que la description de cette cité-réseau, aux personnages auscultés et dispersés, pourrait prendre une forme cérébrale, celle d’un puzzle démonstratif ; et qu’elle est au contraire toute en grâce, dansante, faite d’ellipses et de superpositions, comme un esprit distrait qui oublierait de fermer le robinet d’une scène alors qu’il se ballade déjà dans la suivante, qui rêvasserait d’un plan à l’autre… La narration a des airs de ballerine, et quand bien même le film reste profondément opaque, et particulièrement froid, il retrouve une sorte de bienveillance bizarre dans la manière agile et rêveuse avec laquelle il manie toutes ces vies.

Kongbu fenzi en VO.

Parfois traduit Le Terroriste en français.

Notes